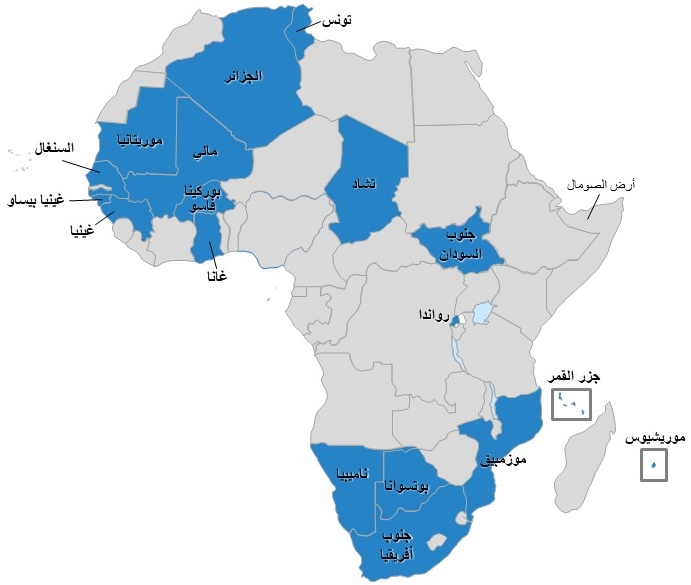

إفريقيا لديها تقويم انتخابي مزدحم في عام ٢٠٢٤، حيث من المقرر أن تجري ١٩ دولة انتخابات رئاسية أو عامة. إن الانتخابات تعد بمثابة سلسلة من الانتخابات التنافسية متعددة الأحزاب إلى ممارسات انتخابية روتينية. ومن المقرر أن يتكدس ثلثي هذه الانتخابات في الربع الأخير من العام.

قد تشهد سلسلة من الانتخابات في الجنوب الإفريقي، حيث يهيمن حزب واحد منذ فترة طويلة، أول انتقال للسلطة بينما قد يفقد الآخرون أغلبيتهم التشريعية. ومن المحتمل أن يعكس هذا النضج الصحي للتعددية الحزبية مع تحفيز الابتكار في هذه السياقات.

ومن المقرر أن تجري العديد من دول الساحل التي عانت من انقلابات في السنوات الأخيرة انتخابات هذا العام كجزء من الجدول الزمني المتفق عليه للانتقال مرة أخرى إلى الحكم المدني. إن موعد وكيفية إجراء هذه الانتخابات سيشكل مسار الحكم في هذه المنطقة والتهديد الأمني المتزايد الذي تواجهه.

ومن غير المرجح أن يكون ما يقرب من نصف الانتخابات تنافسية بسبب الإدارة الصارمة للعملية الانتخابية من قبل شاغلي المناصب الراسخين. تثير هذه العمليات تساؤلات بالنسبة للقارة حول ما يمكن اعتباره انتخابات حقيقية، والشرعية التي تنبثق من التفويض الشعبي الحقيقي. ويتعين على العديد من هذه البلدان أن تتغلب على إرث طويل من الحكم العسكري المباشر أو غير المباشر.

وتشكل هذه الإعدادات الانتخابية التي تخضع لرقابة شديدة تحديات أمام المجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية، والاتحاد الإفريقي، ووسائل الإعلام، والجهات الفاعلة الديمقراطية الدولية التي يجب أن تتنقل حول كيفية التمييز بين الممارسات والانتخابات التنافسية، وفي هذه العملية، تحديد المعايير الانتخابية بشكل أكبر. سيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى خفض مستوى التوقعات بشكل أكبر.

والموضوع المشترك والدائم في هذه البلدان هو الرغبة القوية لدى المواطنين في إسماع أصواتهم كجزء من تطلع القارة إلى حكم أكثر استجابةً وتوجهًا نحو الخدمة العامة وحكمًا ديمقراطيًا.

فيما يلي بعض المشكلات التي يجب مراقبتها في كل منها.

| الدولة | نوع الانتخابات | التاريخ |

|---|---|---|

| جزر القمر | رئاسية | ١٤ يناير |

| مالي | رئاسية | (المؤجلة) ٤ فبراير |

| السنغال | رئاسية | ٢٤ يمشي |

| تشاد | الرئاسية والتشريعية | ٦ مايو |

| جنوب أفريقيا | عام | ٢٩ مايو |

| موريتانيا | رئاسية | ٢٩ يونيو |

| بوركينا فاسو | رئاسية | يوليو (المؤجلة) |

| رواندا | الرئاسية والتشريعية | ١٥ يوليو |

| الجزائر | رئاسية | ٧ سبتمبر |

| تونس | رئاسية | ٦ أكتوبر |

| موزمبيق | الرئاسية والتشريعية | ٩ أكتوبر |

| بوتسوانا | عام | ٣٠ أكتوبر |

| موريشيوس | عام | ١٠ نوفمبر |

| أرض الصومال | الرئاسية والتشريعية | ١٣ نوفمبر |

| ناميبيا | رئاسية | ٢٧ نوفمبر |

| غانا | الرئاسية والتشريعية | ٧ ديسمبر |

| جنوب السودان | الرئاسية والتشريعية | ٢٢ ديسمبر (المؤجلة) |

| غينيا بيساو | رئاسية | ديسمبر (تم تأجيلها) |

| غينيا | الرئاسية والتشريعية | ديسمبر (تم تأجيلها) |

بالإضافة إلى ذلك، هناك ٤ انتخابات تشريعية هذا العام: توغو (٢٩ أبريل)، مدغشقر (٢٩ مايو)، والصومال (٣٠ نوفمبر).

جزر القمر

جزر القمر

الرئاسية في ١٤ يناير

أدى تهرب عثماني من تحديد فترات ولايته إلى تآكل التقدم الديمقراطي والاستقرار.

في أول انتخابات رئاسية تجرى في إفريقيا هذا العام، في ١٤ يناير، يترشح رئيس جزر القمر غزالي عثماني لولاية رابعة، وذلك بفضل استفتاء مثير للجدل أجري عام ٢٠١٨ والذي مكنه من تجاوز حدود الولاية الرئاسية. وقد أدى الدستور الذي أعقب ذلك إلى إلغاء اتفاق فومبوني لعام ٢٠٠١، الذي كان إيذانًا ببدء أكثر من ١٥ عاما من الاستقرار السياسي في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه ٨٨٠ ألف نسمة. وقد نص الاتفاق على صيغة لتقاسم السلطة شهدت تناوب الرئاسة بعد فترة رئاسية واحدة بين الجزر الثلاث الرئيسية: القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي. وأنهى الاتفاق التاريخي حقبة عانت فيها جزر القمر من ٢٠ انقلابًا منذ استقلالها في عام ١٩٧٥.

أدى تهرب عثماني من تحديد فترات ولايته إلى تآكل التقدم الديمقراطي والاستقرار. علاوةً على ذلك، عزز دستور ٢٠١٨ السلطة في ظل السلطة التنفيذية عن طريق إزالة مكاتب ثلاثة نواب للرئيس، يمثل كل منهم إحدى الجزر الثلاث.

أنصار محمد داودو (غير مرئي)، زعيم الحزب البرتقالي المعارض في جزر القمر، يتجمعون خلال تجمعه الأخير في موروني، في ١٠ يناير ٢٠٢٤ قبل الانتخابات العامة في جزر القمر. (تصوير: إبراهيم يوسف/وكالة الصحافة الفرنسية)

وصل العقيد غزالي عثماني إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عام ١٩٩٩، ثم خدم بعد ذلك لفترة رئاسية واحدة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٦. ثم تنحى عن منصبه وشهدت جزر القمر ثلاث عمليات انتقال رئاسي سلمية، بما في ذلك اثنتان تضمنتا نقل السلطة بين الأحزاب السياسية. وشمل ذلك عودة عثماني إلى الرئاسة في عام ٢٠١٦. ومع ذلك، بدلًا من الحفاظ على نظام تقاسم السلطة التناوبي، قام عثماني في عام ٢٠١٨ بتعليق عمل المحكمة الدستورية، وهي هيئة منتخبة ديمقراطيًا. ثم نقل مهامها الانتخابية إلى المحكمة العليا، التي يعين الرئيس نفسه أعضائها. مكنت هذه الخطوة عثماني من الحصول على ولاية ثانية على التوالي (وولاية ثالثة بشكل عام) في الانتخابات المتنازع عليها لعام ٢٠١٩ على الرغم من رفض ١٢ مرشحًا للمعارضة النتائج. وأفاد مراقبون من الاتحاد الإفريقي وأماكن أخرى أن التصويت شابته مخالفات.

واتسمت ولاية عثماني الأخيرة بحملات قمع للمعارضة وتقييد للحريات الصحفية.

واتسمت ولاية عثماني الأخيرة بحملات قمع للمعارضة وتقييد للحريات الصحفية. يعمل الصحفيون في جو من الترهيب والخوف من الاعتقال، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. يتم حظر المظاهرات بانتظام. ويتعرض أعضاء حزب المعارضة للتهديد والاعتقال من قبل الشرطة والجيش. وفر كثيرون آخرون من البلاد، وتصاعدت الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت الفرنسية المجاورة. حُكم على الرئيس السابق وعضو حزب جوا المعارض، أحمد عبد الله سامبي، بالسجن مدى الحياة بتهم الفساد في عام ٢٠٢٢، فيما يعتبره الكثيرون محاولة ذات دوافع سياسية لإزالة شخصية معارضة بارزة من خوض انتخابات ٢٠٢٤.

إن استبداد عثماني المتنامي يتناسب مع نمط الزعماء الأفارقة الذين يحصلون على السلطة من خلال وسائل غير دستورية، ثم ينتهكون بعد ذلك القيود القانونية المفروضة على فترة وجودهم في السلطة. ولا تحدث هذه الإجراءات بمعزل عن غيرها، بل هي جزء من تدهور أوسع نطاقًا للضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وتدعو بعض أحزاب المعارضة الرئيسية في جزر القمر إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ١٤ يناير. ويزعمون أن التصويت لن يكون حرًا ونزيهًا، حيث يُنظر إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على أنها تُفضل عثماني. وتطالب المعارضة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واستبدال أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والاعتماد على هيئة مستقلة، وبقاء الجيش خارج العملية الانتخابية. كما قاطعت المعارضة استفتاء ٢٠١٨ والانتخابات الرئاسية ٢٠١٩ احتجاجًا على تقويض عثماني لاتفاق تقاسم السلطة.

إن استبداد عثماني المتنامي يتناسب مع نمط الزعماء الأفارقة الذين يحصلون على السلطة من خلال وسائل غير دستورية، ثم ينتهكون بعد ذلك القيود القانونية المفروضة على فترة وجودهم في السلطة.

ويشعر زعماء المعارضة بالقلق أيضًا من أن عثماني يعد ابنه نور الفتح غزالي البالغ من العمر ٣٩ عامًا لخلافة الزعيم البالغ من العمر ٦٥ عامًا. ومن شأن مثل هذه الخلافة الأسرية أن تكون بمثابة انتكاسة أخرى للمكاسب الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس والاستقرار الذي تمتعت به جزر القمر بموجب دستور عام ٢٠٠١.

مالي

مالي

الرئاسية، ٤ فبراير (تم تأجيلها)

أرجأ المجلس العسكري في مالي مرة أخرى إجراء الانتخابات لاستعادة حكومة ديمقراطية مدنية على الرغم من التأكيدات المتكررة بأنه سيفعل ذلك.

وكان آخر الوعود التي نكث بها هو إجراء انتخابات رئاسية في ٤ فبراير ٢٠٢٤. تم تأجيل هذا التاريخ إلى أجل غير مسمى في سبتمبر ٢٠٢٣ بسبب “أسباب فنية”. فقط الأكثر سذاجة فوجئوا بهذا الإعلان. لم يبذل المجلس العسكري بقيادة العقيد عاصمي غويتا أي جهد جدي للتحضير للانتخابات منذ أن أطاح بحكومة إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيًا في أغسطس ٢٠٢٠. كان كيتا قد فاز بفترة ولاية ثانية مدتها ٤ سنوات في انتخابات ذات مصداقية في عام ٢٠١٨ بنسبة ٦٧ بالمائة من الأصوات.

شرع غويتا في تنفيذ انقلاب آخر في مايو ٢٠٢١ عندما بدأ الرئيس الانتقالي آنذاك باه نداو ورئيس وزرائه، مختار واني، في اتخاذ خطوات نحو تنظيم الانتخابات بما يتماشى مع التزام المجلس العسكري بمرحلة انتقالية مدتها ١٨ شهرًا كان من المقرر أن تبلغ ذروتها بالانتخابات في فبراير. ٢٠٢٢. وبعد مزيد من المفاوضات والوعود مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي اتجه خلالها المجلس العسكري لغويتا إلى فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات، تم تحديد موعد فبراير ٢٠٢٤.

لقد تقلصت المساحة الديمقراطية بشكل كبير في ظل المجلس العسكري.

لقد تقلصت المساحة الديمقراطية بشكل كبير في ظل المجلس العسكري. ويتعرض المعارضون السياسيون والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني للترهيب بينما يتعرض الصحفيون للتهديد أو سحب أوراق اعتمادهم أو اعتقالهم. وتواجه وسائل الإعلام ضغوطًا لتغطية “الأخبار الوطنية”. تم تعليق وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تنتقد المجلس العسكري. وكان هذا هو الحال بالنسبة لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس ٢٤، اللتين أوردتا تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد المجلس العسكري المالي. وكانت النتيجة ارتفاعًا كبيرًا في الرقابة الذاتية.

كما أن المجلس العسكري يتسم بالعدائية تجاه التقارير التي تتحدث عن موافقته على جلب ما يقدر بنحو ١٠٠٠ جندي من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بتكلفة ١٠.٩ مليون دولار شهريًا. وقد تم فيما بعد الربط بين فاغنر والمجلس العسكري المالي بأكثر من ٣٠٠ حادثة انتهاك لحقوق الإنسان ضد المواطنين الماليين.

كان المجلس العسكري معاديًا بالمثل تجاه الأمم المتحدة لأنها كانت الكيان الدولي الرائد الذي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجلس العسكري. أعلن المجلس العسكري غيوم نجيفا أتوندوكو أندالي، رئيس حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (MINUSMA)، شخصًا غير مرغوب فيه في عام ٢٠٢١ لعدم نشر رواية المجلس العسكري. وفي عام ٢٠٢٣، طالب بسحب البعثة بأكملها، والتي كانت الهيئة المستقلة الرائدة لفضح انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان، مثل مزاعم مذبحة ٥٠٠ مدني مالي على يد الجيش المالي وفاغنر في بلدة مورا في عام ٢٠٢٢. وقد تدهور الأمن بعد ذلك في العديد من المناطق في شمال ووسط مالي التي انسحبت منها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (MINUSMA) المتكاملة.

تمكن المجلس العسكري المالي من السيطرة على الفضاء المعلوماتي بدعم من حملات التضليل التي ترعاها الدولة الروسية والتي تجري عمليات إعلامية موسعة في البلاد وتستخدم وجودها على الإنترنت للتنمر وتوجيه انتقادات للمجلس العسكري.

ونظم المجلس العسكري استفتاء في يونيو ٢٠٢٣ عزز السلطة في الرئاسة وسيسمح لقادة المجلس العسكري بالعمل في حكومة جديدة، مما فتح الباب أمام غويتا للحفاظ على قبضته على السلطة. وافتقرت هذه العملية إلى المصداقية لأنها استبعدت قطاعات كبيرة من الطيف السياسي المالي والمجتمع المدني، مما أدى إلى مقاطعة الاستفتاء. وقد اعترضت المعارضة على فرضية وجود سلطة غير منتخبة لديها ولاية إجراء تعديلات على الدستور. تشير التقديرات إلى أن ٢٨ بالمائة فقط من الناخبين المؤهلين شاركوا.

أشخاص يرفعون لافتات كتب عليها “التصويت بـ “لا” في الاستفتاء” خلال مسيرة في باماكو، في ١٦ يونيو ٢٠٢٣، نظمتها رابطة الأئمة ضد الدستور الجديد المدعوم من المجلس العسكري. تجمع الآلاف من الأشخاص في مسيرة ضد تغيير الدستور قبل التصويت على استفتاء مالي في ١٨ يونيو ٢٠٢٣. (الصورة: وكالة فرانس برس/سترينجر)

وعلى الرغم من الترهيب، تواصل الجماعات السياسية المدنية معارضة استيلاء الجيش على السلطة. وقد أدان الائتلاف السياسي لحركة ٥ يونيو – تجمع القوى الوطنية (M٥-RFP) وجماعات المعارضة الأخرى تأجيل الانتخابات. وكما أشار أحد أعضاء حزب المعارضة: “بالنسبة لنا، كل تمديد سيؤدي دائمًا إلى تمديد آخر.”

إن النتيجة الأكبر من تأجيل المجلس العسكري لانتخابات فبراير ٢٠٢٤ هي النية الواضحة لاستعادة الحكومة العسكرية إلى أجل غير مسمى. لقد حكم الجيش مالي معظم الفترة منذ استقلالها وحتى الانتقال إلى حكومة مدنية عام ١٩٩١، تاركًا وراءه إرثًا من الانقلابات والتنمية الاقتصادية الهزيلة والقمع.

منذ انقلاب أغسطس ٢٠٢٠، شارك غويتا مرارًا وتكرارًا في احتفالات عامة لإعادة تأهيل مفهوم الحكم العسكري. بعد وقت قصير من توليه السلطة، طلب غويتا المشورة من الدكتاتور العسكري السابق موسى تراوري خلال زيارة عامة لمقر إقامة تراوري في باماكو. خلال احتفالات عيد استقلال مالي، استقبل الجنود ورحبوا بزعيم الانقلاب السابق في عام ٢٠١٢، الجنرال أمادو هيا سانوغو.

في حين أن المراقبين قد يتجاهلون تأجيل انتخابات ٤ فبراير في مالي، إلا أن هذا التاريخ يحمل أهمية بالنسبة للعديد من الماليين – ومسار الحكم وآفاق الديمقراطية في مالي.

السنغال

السنغال

الانتخابات الرئاسية في ٢٤ مارس (تم تأجيلها من ٢٥ فبراير)

أدى إعلان الرئيس ماكي سال في ٣ فبراير تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لها إلى دخول السنغال في حالة من الاضطرابات السياسية. ولم تشهد السنغال قط تأجيلاً للانتخابات. وكان من شأن التصويت اللاحق المثير للجدل من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة سال لتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى ١٥ ديسمبر أن يمدد ولاية سال لمدة ثمانية أشهر عن الحد المنصوص عليه دستوريًا. وبعد معارضة قوية من جانب الجهات الفاعلة المحلية والدولية والقرار الذي اتخذه المجلس الدستوري باعتبار التأجيل غير قانوني، رضخ سال وحدد موعدًا جديدًا للانتخابات في ٢٤ مارس.

تمثل الانتخابات الرئاسية في السنغال لعام ٢٠٢٤ منعطفًا محوريًا في رحلة البلاد نحو حكم أكثر مساءلة واستجابة وديمقراطية. يتنحى الرئيس ماك سال بعد فترة ولايته الثانية المحدودة دستوريًا، وستؤدي الانتخابات إلى ظهور قيادة وطنية جديدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

حققت السنغال تقدمًا ملحوظًا منذ الفترة الانتقالية الأولى بين الأحزاب في عام ٢٠٠٠، عندما خسر الرئيس الحالي حينها عبده ضيوف محاولته إعادة انتخابه وتنحى. وفي عام ٢٠١٢، كانت هناك حالة أخرى لمرشح حزب معارض (ماكي سال) فاز بالانتخابات وتولى المنصب – وهو أحد المؤشرات المميزة لتوطيد الديمقراطية.

مظاهرة للمعارضة في داكار، السنغال. (الصورة: وكالة فرانس برس/غاي بيترسون)

كان أحد العوامل الأساسية في التقدم الديمقراطي في السنغال هو مجتمعها المدني النشط والمنظم، والذي يتميز بمشاركة الشباب النابضة بالحياة، والتي جعلت المسؤولين الحكوميين مسؤولين عن الحفاظ على حدود مدة الولاية والعمليات الديمقراطية – وهي العملية التي لم تكن دائمًا سلسة أو واضحة.

اكتسبت هيئة إدارة الانتخابات في السنغال، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، سمعة جيدة للاستقلال كما رأينا من خلال خسارة الحزب الحاكم مقاعده في الانتخابات التشريعية والبلدية في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي. والخسارة الأولى مهمة لأنها حولت المشهد التشريعي من أغلبية ساحقة تقريبًا لائتلاف بينو بوك ياكار (BBY) الحاكم إلى ما هو أقرب إلى التكافؤ مع ائتلاف من أحزاب المعارضة، مما يستلزم نقاشًا حقيقيًا وتسوية. وتسيطر المعارضة الآن أيضًا على الأغلبية في البلديات الرئيسية في السنغال.

علاوةً على ذلك، ميزت السنغال نفسها عن جيرانها في غرب إفريقيا من خلال بناء ودعم جيش غير سياسي يتمتع بثقافة الاحتراف العسكري وخدمة الجمهور. وقد ساهم هذا بشكل كبير في استقرار البلاد وثقة الجمهور. إن نسبة ٨٥ في المائة من السكان السنغاليين الذين يقولون إنهم يثقون بالجيش هي من بين أعلى المعدلات في القارة.

واتسمت السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس ماكي سال بتهديد المكاسب الديمقراطية في البلاد.

وعلى الرغم من هذه المؤهلات الديمقراطية الجديرة بالثناء، فإن السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس ماكي سال اتسمت بتصاعد التوتر والتهديدات للمكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد. في البداية ظهرت مغازلة سال لمدة طويلة للتنافس على فترة ولاية ثالثة محظورة دستوريًا، والتي غذاها اقتراحه بتأجيل انتخابات ٢٠٢٤. وقد أثار هذا قلق العديد من السنغاليين من أن سال سيحاول الانضمام إلى اتجاه الزعماء الأفارقة الذين يتهربون من حدود مدة الولاية وتقويض سابقة البلاد التي اكتسبتها بشق الأنفس في هذا الصدد.

ثانيًا، حاولت إدارة سال منع عثمان سونكو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس بارز من حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة (PASTEF)، من المنافسة. ويحظى عمدة زيغينشور، سونكو، بشعبية كبيرة بين الشباب السنغالي بسبب خطابه الناري ومواقفه القوية ضد الفساد. وقد واجه تهمًا مختلفة، بما في ذلك التمرد، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية، وقضى معظم العام الماضي في السجن أو في المستشفى بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبره احتجازه غير المبرر. وبحسب ما ورد، أدت حملات الشرطة على الاحتجاجات المحيطة بالحكم على سونكو ومحاكماته إلى مقتل ٥٠ شخصًا بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ من بينهم السكان المسالمين عادةً. وقد تم اعتقال مئات آخرين. ومن ضمن بنود قانون العفو الذي تم إقراره في المفاوضات لإعادة جدولة الانتخابات إطلاق سراح المتظاهرين السياسيين المعتقلين منذ عام ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، انتقدت جماعات حقوق الإنسان العفو قائلة إنه سيبرئ المسؤولين الحكوميين والأمنيين المشاركين في حملة القمع العنيفة في عهد سال.

ورأى العديد من المراقبين المستقلين أن التهم الموجهة إلى سونكو ذات دوافع سياسية لأنها تتبع نمطًا يعود تاريخه إلى انتخابات عام ٢٠١٩، حيث تتهم إدارة سال مرشحي المعارضة البارزين بنشاط إجرامي، مما يؤدي فعليًا إلى عرقلة ترشيحاتهم. وقد تم منع سونكو، إلى جانب كريم واد (نجل الرئيس السابق عبد الله واد)، من الترشح في عام ٢٠١٩ بسبب مزاعم جنائية فرضتها ضدهم الحكومة. كما يُمنع واد من الترشح في عام ٢٠٢٤ على أساس جنسيته المزدوجة.

رجال شرطة ودرك سنغاليون عند مدخل محكمة داكار حيث جرت محاكمة عثمان سونكو في ١ يونيو ٢٠٢٣. (الصورة: وكالة فرانس برس/سيلو)

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها مفتوحة على مصراعيها. وحامل لواء ائتلاف بينو بوك ياكار (BBY) التابع لسال هو رئيس الوزراء أمادو با، وزير المالية والخارجية السابق. حصل باسيرو فاي، مفتش الضرائب البالغ من العمر ٤٣ عامًا، على تذكرة حزب سونكو PASTEF للمشاركة في الانتخابات.

ومن بين مرشحي المعارضة البارزين الآخرين عمدة داكار السابق، خليفة سال، (لا علاقة له بماكي سال)، رئيس الوزراء السابق (في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤)، وإدريسا سيك، رئيس الوزراء السابق (في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٩)، ومحمد بون عبد الله ديون، عمدة مدينة لينغيري ووزير الطاقة والداخلية السابق، وعلي نغويل ندياي وأنتا باباكار نجوم، المرأة الوحيدة المرشحة ورئيسة أكبر شركة دواجن في السنغال.

وتستخدم السنغال نظام التصويت من جولتين، حيث يتطلب من المرشح الفائز أن يحصل على أكثر من ٥٠% من الأصوات.

وشهدت السنوات الأخيرة أيضًا ضغوطًا غير مسبوقة على وسائل الإعلام السنغالية، التي تمتعت منذ فترة طويلة بتقليد الاستقلال. ويشمل ذلك الاعتقالات غير القانونية والهجمات والاضطهاد القضائي. وقد اتُهم العديد من الصحفيين البارزين بتعكير صفو السلام والتمرد لانتقادهم الحكومة. عادةً ما ترفض المحاكم مثل هذه القضايا، لكن في بعض الأحيان لا يتم ذلك إلا بعد أشهر من الاحتجاز. وقد أدى هذا إلى المخاطرة بخلق حالة من الفتور في حرية الصحافة وحرية التعبير في السنغال. قامت إدارة سال أيضًا بحظر Facebook وWhatsApp وInstagram وTelegram وYouTube وTikTok بشكل دوري. انخفض تصنيف حرية الصحافة في السنغال ٥٥ مركزًا، من المركز ٤٩ من أصل ١٨٠ دولة إلى المركز ١٠٤ بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ ضمن تصنيفات منظمة مراسلون بلا حدود.

ستمثل انتخابات السنغال عام ٢٠٢٤ فرصةً لإعادة بناء التماسك الاجتماعي ومعالجة مجموعة من القضايا الإستراتيجية.

ونأمل أن توفر الانتخابات فرصة للسنغاليين لطي الصفحة والتركيز على الأولويات المستقبلية للبلاد. ومن بين هذه التحديات معالجة البطالة بين الشباب، والتي تبلغ ٢٠% على الرغم من نمو نصيب الفرد الاقتصادي السنوي الذي بلغ في المتوسط ٣.٤% خلال فترة وجود سال في منصبه. ومثل هذه التناقضات هي جزء من نمط من عدم المساواة المتزايد الذي نشعر به داخل السنغال. تتشكل هذه الاختلافات أيضًا، جزئيًا، من خلال التوسع السكاني السريع في السنغال (الذي ينمو بنسبة ٢.٥٪ سنويًا) مما أدى إلى أن ٤٣٪ من السكان أقل من سن ١٥ عامًا. وتواجه السنغال أيضًا خسارة الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الفيضانات الساحلية والجفاف الداخلي، وهو ما له آثار سياسية مباشرة على بلد حيث يكسب ثلاثة أرباع القوى العاملة سبل عيشهم من الأرض.

ومع اتساع التهديد المتمثل في التطرف العنيف في مالي الذي يمتد غربًا، تواجه السنغال أيضًا خطرًا متزايدًا من عنف الإسلاميين المتشددين. ويتعزز هذا من خلال المؤشرات التي تشير إلى أن هذه الجماعات المسلحة (وأبرزها كتيبة سيرما)، تحاول ترسيخ وجودها بين المجتمعات في شرق السنغال، والتي تتداخل مع تلك الموجودة عبر الحدود.

وتواجه السنغال أيضًا حملات تضليل متوسعة ترعاها روسيا، وتهدد بتعزيز الارتباك وخيبة الأمل في الديمقراطية، والحكومة، وعلاقات السنغال بالغرب. ويرافق ذلك معلومات مضللة إسلامية محلية ومتشددة تسعى إلى استخدام المظالم كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

بالإضافة إلى الانتقال إلى زعيم جديد وترسيخ سابقة السنغال في التحولات السياسية المنظمة، ستمثل انتخابات السنغال عام ٢٠٢٤ فرصة لإعادة بناء التماسك الاجتماعي ووضع البلاد على طريق معالجة مجموعة من القضايا الإستراتيجية الأخرى.

تشاد

تشاد

الرئاسية والتشريعية، ٦ مايو

تشير جميع المؤشرات إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في تشاد في نوفمبر ستكون بمثابة عملية منسقة للغاية لضمان بقاء الجنرال محمد ديبي في السلطة. وسيطر ديبي على الحكومة التشادية في انقلاب عسكري في أبريل ٢٠٢١ بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي، الذي استولى بنفسه على السلطة في انقلاب قبل ٣٠ عامًا.

نتيجة للوسائل غير الدستورية التي وصل بواسطتها إلى السلطة، واجه محمد ديبي عجزًا مستمرًا في الشرعية. وبعد توليه السلطة التنفيذية، وعد بالانتقال إلى انتخابات ديمقراطية في غضون ١٨ شهرًا. وبدلًا من الحفاظ على هذا الالتزام، قام بتنظيم حوار وطني كان يخضع لسيطرة مشددة من قبل الموالين. وأسفر الحوار عن نتيجة يمكن التنبؤ بها وهي ضرورة تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، وأن قادة المجلس العسكري سيكونون مؤهلين للانضمام إلى الحكومة المدنية اللاحقة، وهو الأمر الذي أقسموا عليه في البداية.

لم تشهد تشاد مطلقًا انتقالًا انتخابيًا سلميًا للسلطة على الرغم من مطالبة التشاديين المستمرة وواسعة النطاق بالمعايير الديمقراطية.

وبمناسبة انتهاء الفترة الزمنية التي حددها المجلس العسكري البالغة ١٨ شهرًا، نظمت أحزاب المعارضة وقادة المجتمع المدني والتشاديين العاديين العازمين على إرساء الديمقراطية والعودة إلى الحكم الدستوري، احتجاجات في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢. قام الجيش التشادي بقمع المتظاهرين العزل بعنف، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو ٣٠٠ شخص واعتقال مئات آخرين.

واصل المجلس العسكري انتقاله الذاتي وتجاهل مقاطعة المعارضة، وقام بإجراء استفتاء في ديسمبر ٢٠٢٣ اعتمد دستورًا جديدًا، ووافق على مشاركة أعضاء المجلس العسكري في حكومة منتخبة، وحدد نوفمبر ٢٠٢٤ موعدًا للانتخابات. جاء ذلك في أعقاب عفو عام عن جميع الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر ٢٠٢٢ ضد المتظاهرين. وقد حصلت تشاد إلى حد كبير على موافقة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية حقيقية من بعض الشركاء الغربيين، نظرًا لدور تشاد الملحوظ في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل. وفي الوقت نفسه، فإن اللاعبين الأفارقة الرئيسيين لديهم مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار في تشاد إلى تأثيرات مضاعفة على جيرانها الستة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والتي تنتمي تشاد إلى عضويتها، أبدت توقعات خافتة بأن تتمسك تشاد بالمعايير الديمقراطية.

وكان من بين التطورات التي سبقت عام الانتخابات تعيين زعيم المعارضة البارز، سوسيس ماسرا، رئيسًا جديدًا للوزراء للمجلس العسكري. فر ماسرا، الزعيم الشعبي لحزب “التطويريون” الإصلاحي والذي كان المنظم الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر ٢٠٢٢، من تشاد بعد حملة القمع العنيفة التي شنها الجيش. قُتل أو اعتُقل العديد من أعضاء حركته. وأصدر المجلس العسكري بعد ذلك مذكرة اعتقال دولية بحق ماسرا. وكجزء من صفقة تم التفاوض عليها لتمكينه من العودة من المنفى، تم إلغاء مذكرة الاعتقال وتم إطلاق سراح ٧٢ من أعضاء حزب المعارضة المحتجزين.

لقد أرسل مقتل السياسي المعارض يايا ديلو دجيرو وعشرات من أنصاره على أيدي قوات الأمن في ٢٨ فبراير إشارة واضحة إلى جميع الجهات السياسية الفاعلة في تشاد مفادها أن ديبي لن يتسامح مع أي تهديد حقيقي لقبضته على السلطة. وكان ديلو، ابن عم ديبي، زعيمًا “للحزب الاشتراكي بلا حدود”، الذي اجتذب دعم ضباط عسكريين سابقين بارزين. وكان ديلو أيضًا زعيمًا مؤثرًا في جماعة الزغاوة العرقية التي ينتمي إليها ديبي، والتي يوجد معقلها على الحدود التشادية السودانية. وكان ديلو قد عارض بشدة الدعم التشادي الضمني لقوات الدعم السريع في الحرب الأهلية في السودان.

نساء يصطففن للإدلاء بأصواتهن في نجامينا بتشاد. (الصورة: وكالة فرانس برس)

وكانت التعديلات الدستورية التعسفية، والتأخير الانتخابي لفترات طويلة، وعمليات الاغتيال، والخيار المشترك لشخصيات معارضة بارزة، بمثابة خطوات مألوفة في قواعد اللعبة الاستبدادية التي اتبعها إدريس ديبي. وقد مكنت هذه التكتيكات ديبي الأب من تولي الرئاسة لمدة ست فترات، على الرغم من أن الدستور التشادي ينص على أن الحد الأقصى هو فترتين خلال معظم فترة ولايته.

وقد مكّن هذا النهج المرن في التعامل مع الدستور عائلة ديبي والمؤسسة العسكرية، التي تعمل بمثابة العضلات لمن يجلس على العرش، من تكريس نظام الخلافة الوراثية مما يمهد الطريق أمامها للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وهذا الترتيب هو السبب الرئيسي وراء عدم حصول تشاد على أي انتقال انتخابي سلمي للسلطة على الرغم من مطالبة التشاديين المستمرة وواسعة النطاق بالمعايير الديمقراطية. وقد ساهم ذلك في استمرار حالة عدم الاستقرار التي واجهتها تشاد على مدى عقود من الزمن، مع حركات تمرد مسلحة متعددة، واغتيالات سياسية، وأزمات اقتصادية، وتزايد التفاوت في هذا البلد الغني بالنفط الذي يبلغ عدد سكانه ١٧ مليون نسمة والذي يأتي في ذيل التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

لقد عانى محمد ديبي من عجز مستمر في الشرعية.

يجب على تشاد أن تواجه عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد والتوترات عبر الحدود في عام ٢٠٢٤ أيضًا. وأبرز هذه التحديات هو الصراع المجزأ في السودان. وأدى القتال بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع المنافسة، بقيادة محمد “حميدتي” حمدان دقلو، الذي اندلع في أبريل ٢٠٢٣، إلى تدفق أكثر من ٧٠٠ ألف لاجئ سوداني إلى شرق تشاد. (هذا بالإضافة إلى ٦٠٠ ألف لاجئ كانت تشاد تستضيفهم بالفعل). وردًا على ذلك، قام الجيش التشادي بتوفير حراسة مسلحة للمجموعات الإنسانية التي تساعد هؤلاء اللاجئين.

تعتبر هذه التحركات السكانية حساسة بالنظر إلى أن تشاد والسودان لهما تاريخ في دعم حركات التمرد في أراضي كل منهما، والتي تتمركز عادة في منطقة دارفور المضطربة في غرب السودان والتي كانت محور هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الزغاوة إلى الذي ينتمي إليه ديبي. هناك ضغوط على ديبي من زعماء الزغاوة لدعم الجماعات المتمردة في دارفور التي تقاوم قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، تشير بعض التقارير إلى أن ديبي يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تشاد كقاعدة انطلاق لإمداد قوات الدعم السريع. كما أن قوات الدعم السريع هي المستفيدة أيضًا من الدعم الروسي الذي يتم نقله من ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وترتبط موسكو في الوقت نفسه برعاية الجماعات المتمردة المسلحة في جنوب تشاد.

ومع وقوف تشاد وسط النفوذ الروسي والحكومات العسكرية في منطقة الساحل الغربي والسودان، قد تنجذب تشاد بشكل أعمق إلى الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي ستزيد من توتر عدم الاستقرار في عام ٢٠٢٤.

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

العامة، ٢٩ مايو

تواجه جنوب إفريقيا انتخاباتها الوطنية التي لا يمكن التنبؤ بها في حقبة ما بعد الفصل العنصري في عام ٢٠٢٤. في كل استطلاعات الرأي منذ عام ١٩٩٤، سيطر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) على التصويت، مما أكسبه أغلبية برلمانية مطلقة، يستطيع من خلالها اختيار الرئيس بشكل مستقل وطرح التشريعات.

وقد يتغير ذلك خلال هذه الدورة الانتخابية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد يحصل على أقل من ٥٠% من الأصوات الوطنية للمرة الأولى على الإطلاق، وهو ما يعكس الأنماط التي لوحظت في الانتخابات البلدية والحكومات المحلية الأخيرة.

ويستمر تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في نمط ثابت لوحظ منذ عام ٢٠٠٧، ويُعزى ذلك إلى تصورات الفساد المنهجي المتزايد داخل الحزب، وعزلة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عن مواطني جنوب إفريقيا العاديين، وسوء تقديم الخدمات الذي يتجسد في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. كما ترزح جنوب إفريقيا تحت وطأة تزايد عدم المساواة، والفقر، والبطالة بين الشباب. ويعاني أكثر من ٦٠% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٤ عامًا من البطالة، ويكافح الكثيرون في البلدات المترامية الأطراف في جنوب إفريقيا من أجل العثور على ما يكفي من الطعام. إن الهيمنة الطويلة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي تجعل من الصعب الهروب من المسؤولية عن هذه المظالم الشعبية.

يُعزى تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى تصورات الفساد المتزايد، والعزلة في نظر مواطني جنوب إفريقيا العاديين، وسوء تقديم الخدمات.

وفي الوقت نفسه، زادت أحزاب المعارضة من قدرتها وخبرتها ونفوذها في تشكيل ائتلافات، مما مكنها من تقليص الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي بشكل مطرد مع مرور الوقت – بما في ذلك المعاقل التاريخية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

إن تصورات الإفلات من العقاب، المرتبطة بالأنظمة السياسية للحزب المهيمن، تجعل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي – وبالتالي الحكومة – عرضة للاستيلاء على الدولة (السيطرة على صنع القرار الحكومي من قبل القطاع الخاص أو الجهات الفاعلة الخارجية). وقد ظهر هذا بشكل أكثر شهرة من خلال تأثير شبكة المصالح الخاصة للأخوين غوبتا داخل إدارة جاكوب زوما المثقلة بالمحسوبية.

على الرغم من قيام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي باستبدال زوما كرئيس للحزب في عام ٢٠١٨ مع سيريل رامافوزا – مما مهد الطريق أمامه لقيادة الحزب في انتخابات عام ٢٠١٩ – إلا أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لا يزال يعاني من الانقسامات الداخلية. وفي حين زاد رامافوسا دعمه ببطء داخل هيكل الحزب وسيكون مرة أخرى حامل لواء الحزب في انتخابات عام ٢٠٢٤، فإن الحزب منقسم بشكل متزايد. ويشكل تأييد زوما لحزب جديد، أومخنوتو ويسيزوي، تحديًا مباشرًا لقيادة رامافوزا. ويأتي ذلك في أعقاب تشكيل حزب آخر، المؤتمر الإفريقي للتحول، من قبل الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي إيس ماغاشولي، بعد طرده من الحزب لسوء السلوك.

أنصار المؤتمر الوطني الإفريقي يتجمعون أمام مركز اقتراع خلال حملة تسجيل الناخبين على مستوى البلاد قبل الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٤. (الصورة: وكالة فرانس برس/لوكا سولا)

وحتى لو حصل على أقل من أغلبية الأصوات، فإن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لا يزال يحتفظ بدعم أكبر من أي حزب سياسي آخر في جنوب إفريقيا. حزب المعارضة الرئيسي هو التحالف الديمقراطي، بقيادة جون ستينهاوزن، والذي تظهر استطلاعات الرأي أنه يجذب ما بين ربع وثلث الناخبين إلى حد كبير على أساس برنامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. ومع ذلك، يجب عليه أن يتغلب على التصور بأنه حزب يهيمن عليه البيض. لقد دخل التحالف الديمقراطي في تحالف يسمى الميثاق متعدد الأحزاب لجنوب إفريقيا مع ستة أحزاب معظمها صغيرة.

ويواجه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أيضًا تحديًا من حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) بقيادة الزعيم السابق لرابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي جوليوس ماليما. وقد دعا حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) إلى سياسات شعبوية مثل الإسكان الذي توفره الدولة، وتأميم المناجم وغيرها من القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد، وإعادة توزيع الأراضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) يجذب نحو ١٠ بالمئة من الناخبين.

فبدلًا من التصويت لصالح حزب معارض، قد لا يتوجه أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الساخطين ببساطة إلى صناديق الاقتراع، مما يساهم في عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد تتطور بها هذه الدورة من الانتخابات.

فبدلًا من التصويت لصالح حزب معارض، قد لا يتوجه أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الساخطين ببساطة إلى صناديق الاقتراع، مما يساهم في عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد تتطور بها هذه الدورة من الانتخابات.

وتظل مسألة ما إذا كانت أحزاب المعارضة قادرة على الاستفادة من مثل هذه التحديات وتقديم بدائل قابلة للتطبيق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي مسألة مفتوحة. ومع ذلك، فإن الديناميكيات الشاملة تجعل جنوب إفريقيا تتحرك نحو شكل ما من أشكال سياسات التحالف على المستوى الوطني. وسيكون هذا تحولًا جذريًا يتطلب التكيف مع تقاسم السلطة والتسوية.

وفي ظل هذه التكيفات، تتمتع جنوب إفريقيا بميزة المؤسسات الديمقراطية القوية القادرة على توفير الحماية ضد إساءة استخدام السلطة. ومن المعترف به على نطاق واسع أن اللجنة الانتخابية المستقلة تتسم بالكفاءة والنزاهة. تصدر محاكم البلاد بانتظام قرارات تقيد تجاوزات الحكومة. لدى الحكومة حامي عام مستقل ونشط يمكنه التحقيق وتوجيه الاتهامات للموظفين العموميين بتهمة إساءة استخدام السلطة. وكان هذا المنصب، الذي تضخم بفضل وسائل الإعلام المستقلة النشطة في جنوب إفريقيا، والمجتمع المدني، والمشاركة البرلمانية، هو الذي دفع اللجنة القضائية الرسمية للتحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة.

ومن الأهمية بمكان أن تستفيد جنوب إفريقيا أيضًا من جيش غير سياسي ومحترف امتنع عن الانجرار إلى السياسات الحزبية.

هناك تهديد آخر لتعزيز الديمقراطية في جنوب إفريقيا وهو العنف السياسي المستمر، وعلى وجه التحديد اغتيال المنافسين السياسيين. وتفيد التقارير أن هذا التكتيك الإجرامي للوصول إلى السلطة يتصاعد في بعض أجزاء البلاد. وفي كثير من الأحيان، أصبحت الاغتيالات السياسية، التي قوبلت بالإفلات من العقاب، أمرًا طبيعيًا، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكثيف الاستقطاب السياسي. ففي العام الماضي فقط، وقعت ٢٠ عملية اغتيال سياسي لأعضاء المجالس المحلية في مقاطعة كوازولو ناتال، وكانت هذه الجرائم مرتبطة غالبًا بالاقتتال بين الفصائل داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وبين فروع الحزب.

سوف تكون الانتخابات في جنوب إفريقيا بمثابة اختبار لقدرة البلاد على استخدام العمليات الديمقراطية لصياغة تحالفات محلية جديدة لوضع البلاد على طريق الإصلاح.

ويتعين على الانتخابات في جنوب إفريقيا أيضًا أن تستكشف احتمالات التدخل الروسي في الانتخابات، بما يتفق مع جهودها في أماكن أخرى من القارة. لقد نشطت روسيا منذ فترة طويلة في الترويج للمعلومات المضللة في جنوب إفريقيا لإثارة الاستقطاب وخيبة الأمل في الديمقراطية.

تمثل انتخابات جنوب إفريقيا تقييمًا لكيفية تعامل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة التي تواجه البلاد. وستكون أيضًا بمثابة اختبار لقدرة البلاد على استخدام العمليات الديمقراطية لتشكيل تحالفات محلية جديدة لمعالجة هذه التحديات ووضع البلاد على طريق الإصلاح.

موريتانيا

موريتانيا

الرئاسية في ٢٩ يونيو

يتنافس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية وأخيرة مدتها ٥ سنوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وتسير موريتانيا على طريق الانفتاح السياسي التدريجي منذ عام ٢٠١٩.

وتسير موريتانيا على مسار تدريجي من الانفتاح السياسي منذ عام ٢٠١٩، عندما احترم الرئيس محمد ولد عبد العزيز حدود ولايته وتنحى عن الرئاسة. تمثل استقالة الرئيس عزيز من منصبه أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ موريتانيا، ولا سيما منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عام ٢٠٠٨. فاز الغزواني، خليفة عزيز الذي اختاره بنفسه ورئيس أركان القوات المسلحة السابق، في انتخابات ٢٠١٩ بنسبة ٥٢ بالمئة من الأصوات.

تتمتع موريتانيا بإرث طويل من الانقلابات العسكرية والحكم الاستبدادي، مما أدى إلى سلسلة من الحكومات العسكرية أو المدعومة من الجيش منذ عام ١٩٧٨.

ومن نقطة البداية هذه، تقوم موريتانيا ببناء نظام سياسي أكثر تعددية وخضوعًا للمساءلة نسبيًا. وبعد الانتخابات الرئاسية، سوف ينصب التركيز على ما إذا كانت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٤.٥ مليون نسمة قادرة على الحفاظ على زخم الإصلاح. وسيكون الأمر الأساسي هو إنشاء ضوابط وتوازنات كافية لضمان الحفاظ على المعايير (مثل حدود الولاية)، نظرًا لإرث موريتانيا المتمثل في السلطة التنفيذية غير المقيدة.

وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو ٢٠٢٣، والتي تنافس فيها ٢٥ حزبًا، حصل حزب الإنصاف الذي يتزعمه الغزواني على ١٠٧ مقاعد من أصل ١٧٦ مقعدًا، وحصل حزب تواصل الإسلامي على ١١ مقعدًا، وحصل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على ١٠ مقاعد. وشهدت الانتخابات أيضًا تشكيل ائتلاف معارضة جديد يضم جماعات مستقلة وجماعات حقوقية تتمحور حول حزب الجود.

وقد أدى نظام التمثيل النسبي القائم على القوائم الوطنية والقبلية والبرلمانية – الذي تم اعتماده بمساهمة من أحزاب المعارضة في عام ٢٠٢٢ – إلى زيادة تمثيل الأقليات.

وأعيد تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في عام ٢٠٢٢، ويُنظر إليها الآن على أنها أكثر حيادية. في عام ٢٠٢٣، اتفق الإنصاف وأحزاب المعارضة الرائدة على ميثاق التفاهم الوطني فيما يتعلق بمبادئ الوحدة الوطنية والحوكمة السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن معظم الأحزاب السياسية الموريتانية ضعيفة وتفتقر إلى القدرة التنظيمية أو الموارد اللازمة لشن الحملات الوطنية.

الناخبون ينتظرون في مركز اقتراع في نواكشوط بموريتانيا في ١٣ مايو ٢٠٢٣. (الصورة: وكالة فرانس برس/السيد ليمين راجل)

وفي حين أن معظم أحزاب المعارضة لم تحدد بعد حاملي لواءها، فإن أحد أبرز المنافسين الرئاسيين المحتملين هو بيرام الداه عبيد، وهو مدافع عن مناهضة العبودية تم سجنه بسبب دفاعه. وحصل عبيد على المركز الثاني بنسبة ١٩ بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٩. لم تحظر موريتانيا العبودية رسميًا إلا في عام ١٩٨١، وكانت آخر دولة في العالم تفعل ذلك، على الرغم من استمرار هذه الممارسة حتى اليوم.

هناك بيئة إعلامية مفتوحة نسبيًا، على الرغم من أن انتقاد الحزب الحاكم يمكن أن يؤدي إلى المضايقات والاعتقال.

لقد كان الفساد تاريخيًا مشكلة في موريتانيا. وبينما تم إحراز تقدم هامشي في السنوات الأخيرة، هناك مخاوف من أن الغزواني يستخدم تدابير مكافحة الفساد لاستهداف المعارضين السياسيين. ويشمل ذلك اتهامات في عام ٢٠٢١ ضد الراعي السابق للغزواني، ولد عبد العزيز، الذي لا تزال قضيته قيد المحاكمة في محكمة مكافحة الفساد. وفي الوقت نفسه، لا تزال المحاكم الموريتانية عرضةً لضغوط السلطة التنفيذية.

وستكون كيفية إدارة موريتانيا لمجالها السياسي المتوسع وتعزيز المؤسسات المستقلة من التدابير الرئيسية التي يجب مراقبتها.

ويشكل العنف الإسلامي المتصاعد في مالي، والذي يتوسع غربًا، تهديدًا أمنيًا متزايدًا لموريتانيا. ووقعت عدة حوادث أمنية على الحدود في عام ٢٠٢٣، وتستضيف موريتانيا حاليا أكثر من ١٠٠ ألف لاجئ فروا من العنف.

عانت موريتانيا من تهديدات التنظيمات المتطرفة العنيفة (VEO) المستمرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، يُنسب الفضل إلى موريتانيا على نطاق واسع في شن حملة فعالة لمكافحة العنف المتطرف، تضمنت تحسين الاحتراف العسكري، وتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة، والتوعية الاستباقية لمكافحة التطرف على مستوى المجتمع. ومن المرجح أن يتم اختبار هذه الجهود بشكل أكبر في عام ٢٠٢٤.

إن استثمارات شركتي BP وKosmos Energy في خط أنابيب الغاز الطبيعي الكبير Tortue Ahmeyim ستمكن موريتانيا من إمداد أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. وتعد موريتانيا أيضًا هدفًا استثماريًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة. إن مساحة موريتانيا الشاسعة وتوافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعلها قادرة على إنتاج ٨ ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مما يجعل موريتانيا مركزًا متزايد الأهمية للطاقة.

إلى جانب إجراء الانتخابات، ستكون كيفية إدارة موريتانيا لمجالها السياسي المتوسع وتعزيز المؤسسات المستقلة مثل السلطة القضائية ولجنة الانتخابات، من الإجراءات الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام ٢٠٢٤.

بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الرئاسية، يوليو (تم تأجيلها)

واعتبرت الانتخابات التي تهدف إلى استعادة حكومة مدنية ديمقراطية في بوركينا فاسو في يوليو ٢٠٢٤ “ليست أولوية” وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى من قبل المجلس العسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري في سبتمبر ٢٠٢٣.

تمت الإطاحة بحكومة روك كابوري المنتخبة ديمقراطيًا في يناير ٢٠٢٢ من قبل المجلس العسكري بقيادة العقيد بول هنري داميبا. وفي يوليو ٢٠٢٢، وافق المجلس العسكري على جدول زمني انتقالي مدته ٢٤ شهرًا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS). ثم، في سبتمبر من ذلك العام، أطاح تراوري، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، بداميبا وحل محل الدستور بميثاق يمنح نفسه صلاحيات أحادية. وعلى الرغم من الموافقة على الحفاظ على الجدول الزمني للانتقال الذي تم التفاوض عليه سابقًا، فإن رفض تراوري المضي قدمًا في الفترة الانتقالية في يوليو ٢٠٢٤ يشير إلى نيته الاحتفاظ بقبضته على السلطة إلى أجل غير مسمى.

قوضت عمليات الاستيلاء على السلطة خارج نطاق الدستور العملية السياسية الناشئة والموجهة ديمقراطيًا والتي تم تحقيقها بشق الأنفس في بوركينا فاسو، والتي تغلبت على حكم بليز كومباوري الذي دام ٢٧ عامًا (الذي وصل إلى السلطة في انقلاب) بعد احتجاجات حاشدة في عام ٢٠١٤. كانت الانتخابات اللاحقة لكابوري في عام ٢٠١٥ هي الأكثر تنافسية على الإطلاق في بوركينا فاسو، وكانت إيذانًا بسلسلة من الإصلاحات. ومن بين هذه المكاسب في بناء ثقافة الاحتراف العسكري واعتماد إستراتيجية أمنية وطنية شاملة.

القائد الذي نصب نفسه للمجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، يستعرض في شوارع واغادوغو. (الصورة: وكالة فرانس برس للتلفزيون)

إن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن التدخلات العسكرية له إرث طويل في بوركينا فاسو، حيث سيطر الجيش على السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال ٥١ عامًا من ٦٤ عامًا من استقلال البلاد، مما يجعل الانفتاح الديمقراطي في الفترة ٢٠١٤-٢٠٢٢ وعكسه أكثر أهمية.

إن تأجيل المجلس العسكري لأجل غير مسمى لانتخابات عام ٢٠٢٤ يتوافق مع الطبيعة المخصصة لحكم تراوري في بوركينا فاسو. يتم تطبيق القوانين بشكل تعسفي ويتم اتخاذ القرارات بناءً على رغبة زعيم المجلس العسكري.

تم تجنيد الصحفيين ياكوبا لاجي باما (إلى اليسار) وإيساكا لينغاني في أوائل نوفمبر من قبل المجلس العسكري في بوركينا فاسو. (صور: يعقوب لادجي باما ويوتيوب/أصداء الصحافة)

ويشمل ذلك التعبئة “الطوعية” لـ ٥٠ ألف فرد من قوات الحماية التطوعية. تم استخدام هذه التعبئة، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم الطوارئ الذي أصدره تراوري، بشكل متزايد كوسيلة للتجنيد الإجباري واستهداف الصحفيين وأعضاء الأحزاب السياسية المدنية والمنتقدين من المجتمع المدني للمجلس العسكري. ومن بين هؤلاء داودا ديالو، الحائز على جائزة مارتن إينالز الدولية لحقوق الإنسان المرموقة لعام ٢٠٢٢، والذي تم اختطافه في أواخر عام ٢٠٢٣ في واغادوغو. تم إدراج اسمه لاحقًا في قوائم المجندين.

وقالت الحركة البوركينابية لحقوق الإنسان والشعوب (le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples، MBDHP) إن التعبئة العامة تم تصميمها واعتمادها خصيصًا ليس للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن لقمع الآراء النقدية.

وتشكل هذه الإجراءات العقابية جزءًا من حملة أوسع لقمع وسائل الإعلام والمعارضة السلمية من أجل الحفاظ على مظهر الدعم الشعبي للمجلس العسكري. يتم تعليق وسائل الإعلام التي تتحدث عن تدهور الوضع الأمني في البلاد، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو المعارضة داخل الجيش. وقد ترافق ذلك مع فرق متجولة من ميليشيات الشباب التي نظمها المجلس العسكري للترهيب الجسدي لأي علامة على تنافر المواطنين. وكان التأثير هو تقييد ما أصبح واحدًا من أكثر البيئات الإعلامية انفتاحًا في غرب إفريقيا بشكل كبير.

وعلى الرغم من هذا الترهيب، فإن المقاومة من جانب الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني القوي تاريخيًا في بوركينا فاسو لا تزال مستمرة. ونددت ما لا يقل عن ١٥ مجموعة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال بشكل جماعي بتأجيل الانتخابات، على الرغم من منع الاحتجاجات. ورغم أن مساحة المعارضة محدودة، فإن هناك إدراكًا متزايدًا داخل بوركينا فاسو بأن المجلس العسكري ليس لديه أي نية للتخلي عن السلطة، وأن ما كان يُنظر إليه على أنه عملية انتقالية، من المقرر أن يستمر إلى أجل غير مسمى في ظل المسار الحالي.

وعلى الرغم من الترهيب الذي يمارسه المجلس العسكري، فإن المقاومة من جانب الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني القوي تاريخيًا في بوركينا فاسو لا تزال مستمرة.

ومن الأمثلة الأخرى على افتقار المجلس العسكري للمساءلة ذلك الارتفاع الكبير في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالجيش. ويستهدف الكثير من هذه المجتمعات التي يُنظر إليها على أنها داعمة للتمرد الإسلامي المتشدد الذي امتد من مالي وانتشر في جميع أنحاء بوركينا فاسو. ويشمل ذلك حادثة وقعت في قرية الكرمة في أبريل ٢٠٢٣ عندما قُتل ١٥٦ قرويًا، بما في ذلك النساء والأطفال، على يد الجيش.

وقد تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في بوركينا فاسو منذ الانقلابات. هناك ضعف عدد أحداث العنف التي شارك فيها إسلاميون متشددون منذ عام ٢٠٢٢، وثلاثة أضعاف عدد القتلى (مع ما يقدر بنحو ٥٠٠٠ شخص قتلوا في بوركينا فاسو في عام ٢٠٢٣). وأدى عدم الاستقرار إلى نزوح أكثر من ٢.١ مليون بوركينابي (حوالي ١٠% من السكان). إن التأثير المؤلم لهذا العنف على نفسية سكان بوركينا فاسو صادم بشكل خاص بالنظر إلى أن بوركينا فاسو تجنبت إلى حد كبير أي أعمال عنف منظمة كبيرة منذ الاستقلال.

وقد فرضت الجماعات الإسلامية المتشددة (أنصار الإسلام والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) المسؤولة عن الكثير من أعمال العنف هذه حصارًا على ما لا يقل عن ٣٦ بلدة في بوركينا فاسو وسيطرت على أكثر من نصف البلاد، وتحركت بلا هوادة نحو واغادوغو. كما تكثف العنف الإسلامي المتشدد على طول الحدود الجنوبية لبوركينا فاسو مع دولتي بنين وتوغو الساحليتين في غرب إفريقيا.

وفي مواجهة هذا التهديد الأمني المتصاعد، قام المجلس العسكري في بوركينا فاسو بحل الشراكات الأمنية داخل المنطقة (بما في ذلك مع مجموعة الساحل الخمس والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) وعلى المستوى الدولي.

إن تأجيل المجلس العسكري في تراوري للانتقال إلى حكومة مدنية يخلف عواقب أمنية وطنية وإقليمية عميقة. وعلى المستوى الداخلي، فهو يؤخر إعادة تأسيس سلطة شرعية قادرة على حشد الجهود الجديرة بالثقة والمستدامة من المجتمع بأكمله والمطلوبة لهزيمة الجماعات المسلحة. وستكون الحكومة الديمقراطية أيضًا في وضع أقوى لحشد الدعم السياسي والمالي والأمني من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والشركاء الدوليين الذي سيكون ضروريًا لهزيمة التمرد الذي تجاوز الآن قدرة القوات المسلحة في بوركينا فاسو على المواجهة بمفردها. علاوةً على ذلك، يهدد القرار بتصعيد أعمال العنف في بوركينا فاسو، مما يعرض أمن جيرانها الجنوبيين بنين وتوغو وكوت ديفوار وغانا للخطر بشكل مباشر.

رواندا

رواندا

الرئاسية والتشريعية، ١٥ يوليو

من المتوقع أن تكون انتخابات رواندا في عام ٢٠٢٤ بمثابة عملية انتخابية تتم إدارتها بإحكام. تم إعلان فوز الرئيس بول كاغامي في انتخابات عام ٢٠١٧ بنسبة ٩٩% من الأصوات، ومن غير المرجح أن تختلف النتائج كثيرًا خلال هذه الدورة. وخلص المراقبون المستقلون إلى أن العملية الانتخابية السابقة شابتها العديد من المخالفات، بما في ذلك الترهيب السياسي، وممارسات التسجيل غير العادلة، والتزوير المزعوم أثناء الاقتراع نفسه.

رئيس رواندا بول كاغامي. (الصورة: فيني ماركوفسكي )

يحكم كاغامي رواندا منذ عام ١٩٩٤، حيث وصل إلى السلطة في أعقاب الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ما يقدر بنحو ٨٠٠ ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين. وستكون هذه الولاية الرسمية الرابعة لكاجامي البالغ من العمر ٦٦ عاما. وقد سمح له تعديل دستوري مثير للجدل في عام ٢٠١٥ بالتهرب من البند السائد الذي ينص على حد ولايتين مدتهما ٧ سنوات والترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ٥ سنوات، مما يرفع فترة ولايته إلى ٤٠ عامًا. كان هذا التجاوز لحدود الولاية جزءًا من موجة من التهرب من حدود الولاية في إفريقيا والتي بدأت في عام ٢٠١٥، وعكست فترة من احترام الحدود الزمنية للمعايير. ومن الناحية العملية، فإن كاغامي في وضع يسمح له بالبقاء رئيسًا مدى الحياة.

وقد منعت الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة المتنافسين الجادين من الترشح عن طريق الترهيب والاعتقالات والإجراءات القضائية. حاليًا، المرشح الآخر الوحيد الذي يتنافس على الرئاسة في انتخابات ٢٠٢٤ هو فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي الرواندي. حصل على أقل من واحد بالمائة من الأصوات في انتخابات عام ٢٠١٧، ويشغل حزبه مقعدين من أصل ٥٣ مقعدًا في مجلس النواب في رواندا.

أبدت فيكتوار إنجابير أوموهوزا، واحدة من أشد منتقدي كاغامي، اهتمامها بالترشح. ومع ذلك، فهي ممنوعة بسبب اعتقال سابق بتهمة ” التحريض على الفرقة والتآمر ضد الحكومة“، وهي تهمة يعتبرها معظم المراقبين والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ذات دوافع سياسية. أمضت إنغابير ما مجموعه ٨ سنوات في السجن حتى عام ٢٠١٨، عندما تم إطلاق سراحها بموجب عفو رئاسي.

ويمتنع الروانديون الذين يعيشون في الخارج عن النشاط السياسي ويعيشون في خوف من الهجمات عليهم أو على أقاربهم في رواندا.

اكتسبت رواندا سمعة طيبة ليس فقط في ترهيب المعارضين المحليين، بل أيضًا في تهديد المنتقدين في المنفى، بما في ذلك الهجمات والقتل خارج نطاق القانون. ولهذا السبب فإن الروانديين الذين يعيشون في الخارج يمارسون الرقابة الذاتية، ويمتنعون عن النشاط السياسي، ويعيشون في خوف من الهجمات التي يتعرضون لها أو على أقاربهم في رواندا. وقد جعلت الحكومة “خلق رأي دولي معادٍ” للحكومة الرواندية جريمة جنائية.

وتخضع وسائل الإعلام في رواندا لرقابة مشددة، ويتعرض أولئك الذين يشاركون في التقارير المستقلة للتهم الجنائية والترهيب. وقد جرّمت مراجعات قانون العقوبات في ٢٠١٨ الرسوم الكاريكاتورية والكتابات التي “تهين” القادة الروانديين. مع رحيل المزيد من الصحفيين الروانديين إلى المنفى ومحاولتهم الكتابة من خارج البلاد، منعت الحكومة بشكل متزايد الوصول إلى الخدمات الإخبارية والمواقع الإلكترونية خارج البلاد.

ويفتقر القضاء إلى الاستقلال في الممارسة العملية. ويتم تعيين كبار المسؤولين القضائيين من قبل الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه الجبهة الوطنية الرواندية.

ولا يزال الجيش أحد أقوى المؤسسات السياسية في البلاد، حيث يتنافس العديد من القادة العسكريين الطموحين على خلافة كاغامي. ويعتقد أن هذا هو السبب وراء تحرك كاغامي لتعديل التسلسل الهرمي العسكري وإحالة ٨٣ من كبار الضباط الروانديين إلى التقاعد، من بينهم ١٢ جنرالًا، في أعقاب موجة الانقلابات في إفريقيا.

تركز السياسة الخارجية الرواندية في المقام الأول على الحفاظ على نفوذها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يلعب الأمنوقراطيون دورًا مؤثرًا في تشكيل السياسة الخارجية الرواندية. ويركز هذا أولًا وقبل كل شيء على الحفاظ على النفوذ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعتزم الحكومة الرواندية منع قوات الهوتو القومية الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR) من استعادة موطئ قدم لها. ويُزعم منذ فترة طويلة أن رواندا ترعى متمردي إم ٢٣، وهي قوة رئيسية مزعزعة للاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويهدد تصاعد هذا الصراع ــ بسبب المنافسات بين زعماء رواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا ــ بجر منطقة البحيرات العظمى إلى حرب أخرى في الكونغو.

لقد كان الجيش الرواندي سمة أساسية للسياسة الخارجية الرواندية في السنوات الأخيرة من خلال نشره في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تعد رواندا أكبر مساهم إفريقي بقوات فيها. كما حصلت رواندا على دعم إقليمي ودولي من خلال دعمها لعمليات مكافحة التمرد في جمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق، مقابل رسوم وعقود تجارية.

ومن غير المتوقع أن تولد التدريبات الانتخابية في رواندا لعام ٢٠٢٤ أي مفاجآت. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب تتبعه في رواندا في عام ٢٠٢٤، من منطقة البحيرات الكبرى إلى جميع أنحاء القارة.

الجزائر

الجزائر

الرئاسية، ٧ سبتمبر

يبدو أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستكون بمثابة حدث انتخابي يخضع لإدارة مشددة. كان الجيش الجزائري هو الفاعل السياسي المهيمن في هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ذات الأهمية الإستراتيجية لعقود من الزمن، مما يضمن استمرار جبهة التحرير الوطني (FLN) الحاكمة في السلطة. ويمثل الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استمرارًا لهيكل السلطة هذا. ستمثل الولاية الجديدة فترة ولايته الثانية والأخيرة المنصوص عليها دستوريًا في منصبه.

عبد المجيد تبون. (الصورة: دوما)

ولا تزال السلطة موحدة بإحكام داخل السلطة التنفيذية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه ٤٥ مليون نسمة. ويعين الرئيس ثلث أعضاء المجلس الأعلى للهيئة التشريعية، ويمكنه استخدام حق النقض ضد أي تشريع، الأمر الذي يتطلب أغلبية ثلاثة أرباع لتجاوزه. وبناءً على ذلك، لا يمكن المضي قدمًا إلا في التشريع الذي يدعمه الرئيس. بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، يقوم تبون بتعيين القضاة وإقالتهم. وتسيطر الرئاسة أيضًا على جميع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن الإشراف على النفقات الحكومية. وبالتالي، تسيطر السلطة التنفيذية بشكل فعال على جميع فروع الحكومة الثلاثة بالإضافة إلى بيروقراطية الدولة.

ويعين الرئيس أيضًا جميع أعضاء اللجنة الانتخابية، وهي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يُنظر إليها على أنها داعمة للحزب الحاكم.

وتتسم البيئة الانتخابية بالقمع النشط لوسائل الإعلام المستقلة. على الرغم من اعتماد قانون جديد لإصلاح الإعلام في عام ٢٠٢٣، لا يزال الصحفيون البارزون مسجونين بسبب انتقادهم للحكومة بتهم التحريض على الاحتجاجات ومهاجمة الوحدة الوطنية. وقد أدى هذا إلى تعزيز مناخ الخوف والمراقبة والرقابة الذاتية، مما ساهم في إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، مثل ليبرتي وراديو إم، في السنوات الأخيرة.

كان الجيش الجزائري هو الفاعل السياسي المهيمن لعقود من الزمن. ويمثل الرئيس تبون إدامة لهيكل السلطة هذا.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، لا يزال هناك طلب قوي على الديمقراطية في الجزائر. وانضم إلى المظاهرات السلمية واسعة النطاق التي استمرت لعدة أشهر والتي دعت إلى إصلاحات سياسية أساسية مثل حرية التعبير والتجمع، قطاع عريض من العلمانيين والإسلاميين والمهنيين ومجموعة متنوعة من المجموعات العرقية المعروفة باسم احتجاجات الحراك لعام ٢٠١٩. وفي حين نجحت هذه التحركات في إجبار بوتفليقة المريض على التنحي، فقد تمكن الجيش من تسهيل عملية الانتقال إلى تبون.

مع ظهور فيروس كورونا، تم إلغاء الاحتجاجات لاحقًا. ومع تحول الاهتمام، اعتقلت الحكومة المعارضة السياسية وقادة المجتمع المدني الذين يعتقد أنهم يقفون وراء حركة الاحتجاج. ومن بين هؤلاء محمد بن حليمة، ضابط الجيش السابق الذي فر من البلاد في عام ٢٠١٩ بعد مشاركته في احتجاجات الحراك ولكن تم تسليمه لاحقًا إلى الجزائر من إسبانيا. كان بن حليمة قد كشف علنًا عن الفساد داخل الجيش، وحُكم عليه بالسجن ١٢ عامًا في مجموعة أولية من ثلاث تهم، وقد تحكم عليه محكمة عسكرية أيضًا بالإعدام بتهم ” التجسس والفرار من الخدمة“.

مظاهرات الحراك ضد الحكم العسكري في الجزائر العاصمة. (الصورة: Anistmz)

ردًا على البيئة السياسية المُدارة بشدة، قاطع العديد من الجزائريين الانتخابات الرئاسية في ديسمبر ٢٠١٩، واستفتاء عام ٢٠٢٠، والانتخابات البرلمانية عام ٢٠٢١. استحوذ تبون على الأوضاع السياسية في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي شهدت نسبة مشاركة منخفضة بلغت ٣٠ في المائة، عندما قال إن نسبة المشاركة لا تهم بقدر أهمية النتائج.

كانت الجزائر من أوائل الدول التي تبنت سياسة التعددية الحزبية في شمال إفريقيا مع إجراء انتخابات وطنية تنافسية في عام ١٩٩١، والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS). وبسبب عدم رغبته في التسامح مع هذه النتيجة، قام الجيش بمنع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) من تولي السلطة، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في الجزائر والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف شخص، وتنصيب حكومة بوتفليقة في عام ١٩٩٩.

تعد الجزائر ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا، حيث تنتج المواد الهيدروكربونية ٦٠ بالمائة من الإيرادات الحكومية. وتمتلك البلاد بثلاثة طرق رئيسية لنقل إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، تعتمد الجزائر على روسيا في أكثر من ٧٠ بالمائة من وارداتها من الأسلحة.

وتسلط هذه التيارات الجيوستراتيجية المتقاطعة والمطالب المكبوتة لمزيد من المشاركة السياسية الشعبية الضوء على التوترات والديناميكية المستمرة في الجزائر، على الرغم من أن هذا قد يكون واضحًا فقط تحت السطح.

تونس

تونس

الرئاسية، ٦ أكتوبر

تعد تونس من بين الدول الإفريقية التي شهدت أكبر تراجع في الحكم الديمقراطي منذ دورتها الانتخابية الأخيرة، حيث تنافس الانقلابات العسكرية ضد الحكومات الديمقراطية في غرب إفريقيا. في الواقع، يمكن وصف حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان في عام ٢٠٢١ وما تلاه من حكم بمرسوم، بأنه انقلاب تلقائي (تفكيك المؤسسات الديمقراطية على يد زعيم منتخب).

كمرشح في عام ٢٠١٩، ترشح الباحث القانوني السابق كشخص خارجي حر غير منتسب إلى أي حزب سياسي. وفاز سعيد في الجولة الثانية من التصويت، مما أكسبه الشرعية وأظهر النضج المتزايد للديمقراطية التونسية، مما سهّل انتقال السلطة دون انقطاع من حزب نداء تونس.

ستكون محاولات استعادة الديمقراطية في مقدمة ومحور الانتخابات التونسية.

وباعتباره شخصًا خارجيًا حرًا، اضطر سعيد إلى العمل مع برلمان تسيطر عليه أحزاب المعارضة. ومن بين هذه الأحزاب كان حزب النهضة، الذي فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، وكان لاعبا رئيسيا في الإصلاح في تونس منذ الإطاحة بالحاكم الدكتاتوري زين العابدين بن علي في عام ٢٠١١. وباعتبارهم ممثلين منتخبين شعبيًا، اكتسبت هذه الأحزاب البرلمانية أيضًا الشرعية لقيادة الأمة.

في الواقع، أنشأ دستور تونس لعام ٢٠١٤ نظامًا شبه رئاسي، حيث ينتخب البرلمان رئيس الوزراء، الذي يختار الوزراء ويقود الحكومة. ويقود الرئيس الدولة. وكان هذا الترتيب بمثابة رد مباشر على تجاوزات السلطة التنفيذية وممارسات الإفلات من العقاب التي ميزت حكم بن علي الذي دام ٢٤ عامًا.

وبسبب الإحباط من ترتيبات تقاسم السلطة هذه، أعلن سعيد حالة الطوارئ وعلق عمل البرلمان في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، حيث أرسل الدبابات للقيام بذلك. وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على مهام الحكومة والدولة – في مخالفة مباشرة للدستور – وبدأ يحكم بمراسيم. وفي أكتوبر ٢٠٢١، قام سعيد بتعيين رئيسة الوزراء نجلاء بودن لتكون مسؤولةً أمامه دون موافقة البرلمان.

وقد واصل بعد ذلك هجومًا منهجيًا ومستمرًا على جميع المؤسسات الديمقراطية التي وصلت إليها تونس بشق الأنفس. ويبدو أن نهجه كان يتمثل في حل أي مؤسسة تعمل بمثابة ضابط أو عامل موازنة لسلطته.

قيس سعيد. (الصورة: حسام الزواغي )

عندما عقد أغلبية أعضاء البرلمان اجتماعًا عبر الإنترنت في مارس ٢٠٢٢ (أثناء أزمة كوفيد) للتصويت على شرعية إجراءات الطوارئ التي اتخذها سعيد، قام بحل البرلمان رسميًا.

واعترافًا بأن الدستور كان عائقًا أمام أسلوبه في الحكم، قام سعيد بتعليقه في سبتمبر ٢٠٢١. وأشرف على كتابة دستور جديد في عام ٢٠٢٢ أعاد إنشاء نظام رئاسي وحدوي، حيث يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة والحكومة. واعتبرت أحزاب المعارضة أن تصرفات سعيد كانت غير قانونية وغير شرعية، وقاطعت الاستفتاء على الدستور الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه ٣١ بالمئة. ومنحت الانتخابات البرلمانية اللاحقة، التي قاطعتها المعارضة مرة أخرى، لسعيد البرلمان الذي كان يريده.

وقام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى المهني في فبراير ٢٠٢٢، واستبدله بهيئة معينة. وفي يونيو، أصدر مرسومًا يسمح للرئيس بإقالة وتعيين القضاة من جانب واحد، وهي السلطة التي يقننها دستور ٢٠٢٢ المثير للجدل.

وفي الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور، استبدل سعيد اللجنة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحظى بالاحترام. تميز التصويت على الاستفتاء لاحقًا بانعدام الشفافية والأخطاء الحسابية وعدم قدرة معارضي الاستفتاء على القيام بحملاتهم بحرية.

ومع شعوره بعدم الإكراه على إظهار شفافية أو نزاهة الانتخابات المقبلة، فقد منع سعيد بالفعل مراقبي الانتخابات الدوليين من مراقبة انتخابات ٢٠٢٤.

عندما تنتقد وسائل الإعلام أو المجتمع المدني أو قادة الأعمال الحكومة، يتم اتهامهم بـ “التآمر ضد أمن الدولة” أو كونهم “إرهابيين” ويتم اعتقالهم. وفي هذه العملية، قام سعيد بتسييس الجهات الأمنية للدولة التي تنفذ بفعالية أجندته السياسية ضد المنافسين المحليين. وهذا يعد بمثابة عكس لإصلاح رئيسي آخر حدث في فترة ما بعد بن علي، ألا وهو إنشاء جيش أكثر احترافًا واحترافية.

لقد واصل قيس سعيد هجومًا منهجيًا ومستمرًا على جميع المؤسسات الديمقراطية التي اكتسبتها تونس بشق الأنفس.

في نوفمبر ٢٠٢٣، طرح برلمان سعيد مشروع قانون لتقييد المجتمع المدني بشدة في محاولة لتقييد الفضاء الديمقراطي بشكل أكبر.

كان سعيد يزدري بشكل خاص معارضة القادة السياسيين. ومن خلال حل البرلمان، قام بإلغاء الحصانة القانونية للمشرعين وتم سجن العشرات، بعضهم بعد محاكمات عسكرية. ومن بين هؤلاء راشد الغنوشي، زعيم النهضة البالغ من العمر ٨١ عامًا ورئيس البرلمان المنحل المنتخب ديمقراطيًا، والذي اعتقله ١٠٠ ضابط شرطة في منزله في أبريل ٢٠٢٣ بسبب تعليقات تنتقد الحكومة.

وقد صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المعارضين الذين يعيشون في المنفى. ومن بين هؤلاء نادية عكاشة، المقربة السابقة من سعيد والتي عملت مديرةً لمكتبه حتى استقالتها في عام ٢٠٢٢، عندما انتقلت إلى فرنسا. وكشفت مقاطع الفيديو المسربة في وقت لاحق عن انتقاداتها الشديدة لسعيد، مما أدى على ما يبدو إلى إصدار مذكرة اعتقال.

وتسارعت وتيرة الهجمات ضد الأحزاب السياسية المتنافسة في عام ٢٠٢٣، مع مداهمات على مقري حزب النهضة وجبهة الإنقاذ الوطني. كما تم منع كلا الطرفين من عقد الاجتماعات.

ومن الجدير بالملاحظة اتساع نطاق تفكيك المؤسسات الديمقراطية وطبيعته المنهجية. وكما هو الحال مع الانقلابات الأخرى، لم تكن تصرفات سعيد انحرافًا لمرة واحدة، بل كانت بالأحرى جهدًا هادفًا لتعزيز سلطته. وعلى الرغم من أنها ليست واضحة مثل الانقلاب العسكري ــ وبالتالي لا تثير نفس الإدانة الإقليمية والدولية ــ إلا أن التأثيرات متشابهة. ومع ذلك، بمجرد الاعتراف به على أنه انقلاب، يمكن تطبيق قيود مماثلة.

تحمل قضية تونس أهمية إقليمية حيث قدمت تونس نموذجًا للتقدم الديمقراطي في شمال إفريقيا حيث كان حكم الرجل القوي هو القاعدة. وقد استفاد سعيد من الدعم السياسي من روسيا ودول الخليج ومن الرسائل المضللة التي تهدف إلى خنق النموذج الديمقراطي الناجح الذي قد يكتسب زخمًا في أماكن أخرى في المنطقة.

التصويت خلال الانتخابات البلدية في تونس. (الصورة: مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية)

وفي هذا السياق ستجرى انتخابات ٢٠٢٤. في حين أن حملة قمع سعيد على المعارضة كان لها الأثر المقصود المتمثل في خلق حالة من الفتور حول النقاش العام أو النقد، فإن قادة أحزاب المعارضة والمجتمع المدني يواصلون التحدث علنًا، وتنظيم احتجاجات ضد استيلاء سعيد على السلطة، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين. كما تعمل أحزاب المعارضة الآن بشكل أوثق معًا بهدف تقديم مرشح واحد لخوض انتخابات ضد عملية تعد بالتأكيد أقل حريةً ونزاهةً.

ستكون محاولات استعادة الديمقراطية في مقدمة ومحور الانتخابات التونسية. وسيتجلى ذلك جنبًا إلى جنب مع الصعوبات الاقتصادية المتزايدة. ويبلغ معدل البطالة ١٥ في المائة، ويتراوح التضخم حول ١٠ في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال معظم أيام العام. يبحث العديد من التونسيين عن طرق لمغادرة البلاد. وفي مواجهة الديون المتزايدة، تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ. ردًا على الأزمة الاقتصادية، أقال سعيد رئيسة وزرائه المعينة، نجلاء بودن، في أغسطس ٢٠٢٣، وعين مكانها أحمد الحشاني.

وإلى أن تصبح الضوابط والتوازنات الديمقراطية قوية بما يكفي لمقاومة تصميم جهة تنفيذية على تعزيز سلطتها، فإن هذا التقدم سيكون هشًا.

وبالمثل، حاول سعيد خلق كبش فداء من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين الأفارقة. وقد تم غرس ذلك مع الأوصاف اللاإنسانية التي أثارت أعمال عنف واسعة النطاق ضد المهاجرين. وبالمثل، كثفت الحكومة عمليات البحث والاحتجاز للمهاجرين الأفارقة الذين يتم نقلهم، في بعض الأحيان، إلى مناطق معزولة في الصحراء على طول الحدود الليبية ثم يُتركون هناك.

إن البيئة السياسية التونسية أكثر تقييدًا بكثير مما كانت عليه في انتخابات ٢٠١٩. وهذا يحمل دروسًا للشركاء الديمقراطيين الأفارقة والدوليين الآخرين. إن كسب الشرعية لا يوفر شيكًا على بياض. كما أن الشرعية ليست ثابتة.

ويتطلب بناء المؤسسات الديمقراطية العمل السياسي الشاق المتمثل في التوصل إلى حلول وسط، وتقاسم السلطة، ووضع المعايير، وحسن النية من جانب العديد من الجهات الفاعلة. ومع ذلك، ما لم تصبح تلك الضوابط والتوازنات الديمقراطية قوية بما يكفي لتحمل تصميم جهة تنفيذية على تعزيز سلطتها، فإن هذا التقدم يظل هشًا.

موزمبيق

موزمبيق

الرئاسية والتشريعية، ٩ أكتوبر

يتم تحديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موزمبيق في عام ٢٠٢٤ من خلال الشعور المتزايد لدى حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم (FRELIMO) بالاستحقاق والإفلات من العقاب.

تقدم الانتخابات البلدية في أكتوبر ٢٠٢٣ لمحة عما يمكن توقعه. وأعلنت لجنة الانتخابات الوطنية أن جبهة تحرير موزمبيق قد فازت بـ ٦٤ من أصل ٦٥ عملية انتخابية، حتى أنها اكتسحت في المناطق المعروفة بأنها معاقل حزب المقاومة الوطنية الموزمبيقية (RENAMO). وأظهرت عمليات فرز الأصوات الموازية التي أجراها اتحاد من مراقبي الانتخابات المستقلين، بقيادة الكنيسة الكاثوليكية، فوز حركة RENAMO في عدد قليل من البلديات، بما في ذلك، للمرة الأولى، مابوتو.

وقوبلت الاحتجاجات في معاقل RENAMO برد فعل شديد من الشرطة مما أدى إلى مقتل أربعة على الأقل. وداهمت الشرطة مقر RENAMO في مابوتو، واعتقلت العشرات من أنصاره.

أدى استئناف RENAMO أمام المحاكم إلى قيام عشرات المحاكم المحلية بإلغاء بعض نتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادة فرز الأصوات أو إعادتها في انتخابات أخرى. ومع ذلك، فقد أبطل المجلس الدستوري الذي عينته جبهة تحرير مورو الإسلامية هذه الأحكام، وحكم بأن المحاكم الأدنى درجة لا تتمتع بسلطة إلغاء أو الأمر بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات. في نهاية المطاف، قرر المجلس الدستوري أن جبهة تحرير موزمبيق فازت بـ ٥٦ بلدية، وفازت RENAMO بأربع بلديات (أقل من ٨ بلديات سابقة)، وفاز حزب الحركة الديمقراطية في موزمبيق (MDM) في بلدية واحدة. وكان من المقرر إجراء إعادة التصويت في أربع بلديات أخرى.

إن نظام التعددية الحزبية في موزمبيق أصبح على نحو متزايد نظامًا واحدًا بالاسم فقط.

تسلط الانتخابات البلدية الضوء على أن نظام التعددية الحزبية في موزمبيق أصبح على نحو متزايد نظامًا واحدًا بالاسم فقط. من الواضح أن جبهة تحرير موزمبيق قد حسبت أنها يمكن أن تؤثر على التلاعب الصارخ بالانتخابات مع تداعيات قليلة من أصحاب المصلحة المحليين أو الدوليين.

وبالمثل، تميزت الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٩ بتقارير موثوقة عن حشو صناديق الاقتراع، وترهيب مراقبي الانتخابات، والتناقضات الخطيرة في سجلات الأصوات، ومخالفات تسجيل الناخبين. وأعلنت لجنة الانتخابات الوطنية فوز الرئيس فيليبي نيوسي بنسبة غير محتملة بلغت ٧٣ بالمئة من الأصوات. ووصف المجتمع المدني والمراقبون الدوليون الانتخابات بأنها الأقل نزاهة منذ العودة إلى الانتخابات التعددية في عام ١٩٩٤. وجدت بعثة متابعة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٢٢ أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في تنفيذ أي من التوصيات العشرين الصادرة بعد انتخابات ٢٠١٩ المثيرة للمشاكل.

مكنت الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٩ FRELIMO من زيادة أغلبيتها في مجلس الجمهورية المكون من ٢٥٠ مقعدًا من ١٤٤ مقعدًا إلى ١٨٤ مقعدًا – على حساب RENAMO وحركة الحركة الديمقراطية. وبالمثل، انتخب RENAMO جميع حكام المقاطعات العشرة.

هذه هي البيئة السياسية التي تجري فيها انتخابات ٢٠٢٤.

هيمنت جبهة تحرير موزمبيق على السياسة الموزمبيقية منذ عودة الانتخابات التعددية في عام ١٩٩٤، في أعقاب الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت ١٥ عامًا مع RENAMO والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو مليون شخص.

ومع تحول RENAMO إلى حزب سياسي، حصلت على ٤٥ و٤٧ في المائة من المقاعد البرلمانية في انتخابات عامي ١٩٩٤ و١٩٩٩ على التوالي، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى ٢٠ في المائة بحلول عام ٢٠٠٩. واتهمت رينامو جبهة فريليمو بالتلاعب بنتائج الانتخابات، مما أدى إلى صراع منخفض الحدة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، ولم ينته إلا بعد اتفاق سلام آخر في عام ٢٠١٩.

قوات الشرطة الموزمبيقية المتمركزة أمام الأمانة الفنية لمبنى الإدارة الانتخابية بينما يتظاهر أنصار حزب المعارضة الموزمبيقي، المقاومة الوطنية الموزمبيقية (RENAMO)، للتنديد بالتزوير في الانتخابات البلدية في مابوتو في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣. (الصورة: وكالة فرانس برس/ألفريدو زونيغا)

ومن الواضح أن وقاحة جبهة تحرير موزمبيق في تصميم نتائج انتخابية غير متوازنة تعكس إحساسها بأحقيتها في حكم موزمبيق إلى الأبد. وهو الموقف الذي لاحظته أحزاب التحرير الأخرى في جنوب وشرق إفريقيا، والذي ظهر في الانتخابات الأخيرة في زيمبابوي وأوغندا. كما أنه يعزز الجهود الرامية إلى تطبيع أنظمة الحزب المهيمنة في إفريقيا، على غرار نموذج الحزب الشيوعي الصيني.

إن الافتقار إلى نظام تنافسي متعدد الأحزاب يزيل عنصرًا أساسيًا من عناصر التصحيح الذاتي الديمقراطي. كما أنه يعزز الشعور بالإفلات من العقاب من جانب FRELIMO، التي تطورت بعد سنوات من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة الرئيسية، بحيث يمكنها أن تفعل ما تشاء بشكل فعال مع القليل من خطر فقدان السلطة. وقد ساهم هذا في استمرار ضعف أداء موزمبيق في السنوات الأخيرة.

وقد شهد الموزمبيقيون مستويات منخفضة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي على الرغم من إيرادات الموارد الطبيعية الوفيرة. فقد تعرض الاقتصاد للعرقلة بسبب الفساد المستمر على أعلى المستويات، والذي ظهر بوضوح في فضيحة “سندات التونة” التي بلغت قيمتها ٢ مليار دولار والتي أدت إلى تخلف موزمبيق عن سداد ديونها السيادية. وتشير التقديرات إلى أن عملية الاحتيال كلفت البلاد ١١ مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لها.

ويظهر هذا الأداء الضعيف وانعدام المساءلة أيضًا في عجز موزمبيق عن توفير الأمن لمواطنيها في مواجهة التمرد الإسلامي المتشدد الذي اجتاح كابو ديلجادو في عام ٢٠١٧. وتطلب هذا التهديد في النهاية تدخل مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) والقوات الرواندية. تواجه القوات الموزمبيقية في كابو ديلجادو مستويات عالية من عدم الثقة وتشتهر بالاختطاف للحصول على فدية وابتزاز وسرقة الممتلكات.

ويعزز نموذج الحزب المهيمن إرادة سياسية محدودة لمتابعة الإصلاحات.

ويعزز نموذج الحزب المهيمن إرادة سياسية محدودة لمتابعة الإصلاحات الرامية إلى تحسين سبل عيش المواطنين. ويتم تضخيم ذلك من خلال سيطرة الحزب على وسائل الإعلام الحكومية التي تحجب التحليل الموضوعي للسياسات. وشهدت حرية الصحافة في موزمبيق تراجعًا في السنوات الأخيرة. ويتعرض الصحفيون الاستقصائيون الذين يصرون على كشف الفساد للترهيب والاعتقال، وقد لقي بعضهم حتفهم في وقت مبكر. إن غياب وسائل الإعلام النابضة بالحياة ينفي الدور التثقيفي والتحفيزي الذي يمكن أن تلعبه الصحافة في متابعة الإصلاحات.

إن نموذج الحكم الذي يحرم المواطنين بشكل منهجي من حقوقهم مع عدم ترك سوى القليل من الموارد القانونية، لا يمكن إلا أن يزيد من احتمالات عدم الاستقرار – مع آثار مدمرة على البلاد وآثار طويلة الأمد على المنطقة.

وعلى الرغم من الملعب غير المتوازن، تعتزم RENAMO خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام ٢٠٢٤ في جميع أنحاء البلاد. ومن المرجح أن يكون حامل لواءها هو أوسوفو مومادي الذي تولى قيادة الحزب في عام ٢٠١٨، بعد وفاة زعيم RENAMO الذي قادها لفترة طويلة، أفونسو دلاكاما. ومع ذلك، قد يختار الحزب عمدة كيليماني، مانويل دي أراوجو، أو مرشح عمدة مابوتو فينسينو موندلين (الذي فاز وفقًا لنتائج جدولة الأصوات الموازية) – وكلاهما مرشحين ديناميكيين – لجذب المزيد من الدعم للحزب.

في مايو ٢٠٢٤، أعلن حزب فريليمو أن دانييل تشابو سيكون مرشحه الرئيسي. تشابو المذيع الإذاعي السابق و الحاكم الحالي لمقاطعة إنهامبان الجنوبية في موزمبيق، حصل على ٩٤ في المائة من الأصوات لقيادة الحزب في الإنتخابات القادمة. ولد تشابو في عام ١٩٧٧، و يمثل جيلًا جديدًا من قيادة فريليمو، و هو أول مرشح للحزب يولد بعد إستقلال موزمبيق في عام ١٩٧٥. ينهي هذا الإعلان التكنهات بأن الرئيس نيوسي سيسعى لقترة ثالثة. على الرغم من أن نيوسي محدود بفترتين و لا يمكنه الترشح، فقد ترددت شائعات بأنه كان يفكر بجدية في القيام بذلك.

والأهم من المرشحين في نواحٍ عديدة ستكون الجهود التي يبذلها الفاعلون في المجتمع المدني الذين يواصلون دعم الإصلاحات – من أجل نزاهة الانتخابات، واستقلال وسائل الإعلام، وشفافية المالية العامة. ونظرا لعدم تكافؤ الفرص الانتخابية إلى حد كبير، فقد يكون معدل التقدم هو المقياس الأكثر كشفًا لانتخابات موزمبيق عام ٢٠٢٤. باعتبارها واحدة من المؤسسات الأكثر احترامًا في البلاد، ستستمر الكنيسة الكاثوليكية في لعب دور حيوي في العمل كشكل من أشكال الضمير الأخلاقي ومصدر للمساءلة للموظفين العموميين. ومرة أخرى، ستكون جهودها الموازية في جدولة الأصوات أمرًا لا غنى عنه للتعرف على تفضيلات الناخبين الحقيقية – مما يجعل المصداقية هي الكلمة الأساسية التي يجب مراقبتها في هذه الانتخابات.

بوتسوانا

بوتسوانا

العامة، ٣٠ أكتوبر

من المتوقع أن تكون الانتخابات العامة في بوتسوانا هي الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد.

تعتبر بوتسوانا منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الديمقراطيات التعددية استقرارًا وأقدمها في إفريقيا، ومن المقرر أن تجري انتخاباتها العامة بحلول أكتوبر. ويتم انتخاب رئيس بوتسوانا بشكل غير مباشر من قبل الجمعية الوطنية لمدة تصل إلى فترتين مدة كل منهما ٥ سنوات.

وتعمل القدرة التنافسية المتزايدة على تعزيز نظام التعددية الحزبية في البلاد.

أظهر أربعة من زعماء بوتسوانا التزامهم بالتنحي عن السلطة بمجرد استكمال حدود ولايتهم المنصوص عليها دستوريًا، بدءًا من كيتوميلي ماسيري الذي خلف سيريتسي خاما عند وفاته في منصبه كأول رئيس لبوتسوانا. إن تقليد الخلافة المثير للإعجاب هذا يميز بوتسوانا عن العديد من البلدان الأخرى في القارة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا استقلال بوتسوانا القضائي. وقد حكم القضاة ضد الحكومة في العديد من القضايا البارزة.

يترشح الرئيس موكجويتسي ماسيسي لإعادة انتخابه كحامل لواء الحزب الديمقراطي البوتسواني الحاكم (BDP). على الرغم من المؤهلات الديمقراطية القوية التي تتمتع بها بوتسوانا، فقد حصل حزب السلام والديمقراطية على أغلبية برلمانية منذ أول انتخابات في بوتسوانا بعد الاستقلال في عام ١٩٦٩.

محترفو الانتخابات الصغار يجتمعون في غابورون، بوتسوانا. (الصورة: أمانة الكومنولث)

يمثل ائتلاف مظلة التغيير الديمقراطي (UDC) المعارض، الذي تم تشكيله في الفترة التي سبقت انتخابات عام ٢٠١٩ بقيادة دوما بوكو، أقوى تحدٍ حتى الآن لحزب السلام والديمقراطية الذي حكم لفترة طويلة. شهدت المعارضة في بوتسوانا المنقسمة والضعيفة تاريخيًا ارتفاعًا في الثقة منذ فوزها في الانتخابات الفرعية عام ٢٠٢٢. أحد مقترحات ائتلاف مظلة التغيير الديمقراطي (UDC) هو تطوير نظام التأمين الصحي الوطني الذي يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة أولوية.

وتضرر دعم حزب السلام والديمقراطية بسبب الخلاف الشخصي بين ماسيسي وسلفه الرئيس السابق إيان خاما. ويعيش خاما في جنوب إفريقيا منذ ترك منصبه ويواجه الاعتقال بتهم تتعلق بالأسلحة النارية أيدتها المحكمة. أدت سلسلة من الانتكاسات السياسية والتغييرات في الموظفين في ظل حكومة ماسيسي إلى دفع خاما إلى دعم الجبهة الوطنية البوتسوانية المعارضة من أجل الإطاحة بالرئيس الحالي.

موظف اقتراع يتحقق من بطاقات اقتراع الناخبين عند وصولهم إلى قاعة مجلس مدينة غابورون في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩. (الصورة: وكالة فرانس برس/مونيرول بويان)

اتسمت فترة ولاية ماسيسي بنتائج متباينة. وقد أدى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتدهور البنية التحتية العامة إلى زيادة الاهتمام العام. ومع ذلك، تحسنت حرية الصحافة بشكل ملحوظ في عهد ماسيسي بعد تدهور المساحة الإعلامية في عهد خاما. كان إقرار مشروع قانون نقابة الإعلاميين في عام ٢٠٢٢ خطوة ملموسة نحو تعزيز استقلال وسائل الإعلام الذي سعى إليه المدافعون عن حرية الصحافة منذ فترة طويلة، على الرغم من أن البعض قد أعرب عن مخاوفهم بشأن إنشاء سجل رسمي للصحفيين.

وبغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات في بوتسوانا، فإن القدرة التنافسية المتزايدة تعمل على تعزيز نظام التعددية الحزبية في البلاد. وهذا يحفز جميع الأحزاب على طرح سياسات مبتكرة تستجيب للمصالح الشعبية وتتحدى مواقف الاستحقاق التي يمكن أن تنشأ في ظل أنظمة الحزب المهيمنة.

موريشيوس

موريشيوس

العامة، ١٠ نوفمبر

من المقرر أن يتوجه مواطنو موريشيوس إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخاباتهم العامة الثانية عشرة منذ الاستقلال في نوفمبر. وتسعى الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) الحاكمة إلى الاحتفاظ بأغلبيتها ومنح رئيس الوزراء برافيند كومار جوجنوث فترة ولاية جديدة مدتها ٥ سنوات.

بالإضافة إلى الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM)، يعد حزب العمل والحركة المتشددة في موريشيوس من الأحزاب الرئيسية التي تتنافس على الجمعية الوطنية المكونة من ٧٠ مقعدًا في ظل الديمقراطية البرلمانية في موريشيوس. وقد تم تناوب السلطة بين الأحزاب الثلاثة على مر السنين، على الرغم من فوز الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) في الانتخابات الماضية حيث قادت الحكومة منذ عام ٢٠٠٩.

تعتبر موريشيوس واحدة من أقوى الديمقراطيات في إفريقيا.

تعتبر موريشيوس واحدة من أقوى الديمقراطيات في إفريقيا. وصوت ما يقرب من ٩٠ بالمئة من مواطني موريشيوس في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩. تتمتع موريشيوس بواحدة من أكثر البيئات الإعلامية انفتاحًا في القارة.

إن مؤهلات الحكم القوية لموريشيوس جعلت منها وجهةً شعبية للاستثمار المالي والسياحة. وقد تُرجم هذا إلى رعاية صحية عالية الجودة، وزيادة الفرص التعليمية، وزيادة بنسبة ٢٢% في نصيب الفرد في الدخل على مدى العقد الماضي. وتتنافس الأحزاب حول كيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل لناخبيها.

وتهيمن على السياسة عائلتان: عائلة رامغولام (المرتبطة بحزب العمال) وعائلة جوغنوث (المرتبطة بالحركة الاشتراكية المتشددة (MSM)). وقد أدى ذلك إلى بعض الجدل، كما هو الحال عندما تولى برافيند جوجنوث منصب رئيس الوزراء من والده في منتصف فترة ولايته في عام ٢٠١٧، قبل أن يقود الحركة الاشتراكية المتشددة (MSM) للفوز في انتخابات ٢٠١٩.

وتتمتع لجنة الحدود الانتخابية بثقة أغلبية قوية من مواطني موريشيوس وتتمتع بسمعة طيبة في يتعلق بالحياد. وشهدت انتخابات عام ٢٠١٩ حالات معزولة من المخالفات، مثل عدم تمكن المواطنين من التصويت بسبب عدم العثور على أسمائهم في سجلات التصويت، مما أدى إلى تقديم الطعون أمام المحاكم. وفي تقرير مراقب الانتخابات، قدم الاتحاد الإفريقي توصيات تشمل إصلاح قانون الأحزاب السياسية وتمويل المرشحين، وسن قوانين تهدف إلى زيادة عدد المرشحات، وزيادة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات، وتحديث إجراءات فرز الأصوات. وستخضع اللجنة الانتخابية الأوروبية لمزيد من التدقيق لتحسين إدارة انتخابات ٢٠٢٤.

العاملون في الانتخابات في موريشيوس ينقلون صناديق الاقتراع بعد الانتخابات البرلمانية. (الصورة: وكالة فرانس برس)

في حين تتمتع موريشيوس بتصنيفات قوية نسبيًا على مؤشر تصورات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن هناك مخاوف من زيادة الفساد في السنوات الأخيرة. كما تزايدت التهديدات الصادرة عن شبكات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال حيث أصبح قطاع الخدمات المالية قطاعًا أكثر أهمية في اقتصاد موريشيوس. وردًا على ذلك، عززت الحكومة قدرتها على تتبع الأنشطة المالية غير المشروعة، وأطلق البنك المركزي في موريشيوس خلية استخبارات السوق لمراقبة القطاع المالي بحثًا عن المعاملات غير النظامية أو المشبوهة.

تتجه موريشيوس إلى انتخابات عام ٢٠٢٤ على أساس متين. وسيكون التقدم المستمر على مدار هذه الانتخابات عاملًا أساسيًا في الحفاظ على سمعتها كدولة ديمقراطية قادرة وخاضعة للمساءلة.

أرض الصومال

أرض الصومال

الرئاسية والتشريعية، ١٣ نوفمبر

من المقرر أن تستضيف دولة أرض الصومال المعلنة من جانب واحد انتخابات رئاسية طال انتظارها في نوفمبر المقبل. سوف يترشح الرئيس موسى بيهي عبدي لولاية ثانية مدتها ٥ سنوات، لتتوج فترة من عدم اليقين الكبير بالنسبة لسكان أرض الصومال البالغ عددهم ٤.٥ مليون نسمة.

وعلى الرغم من افتقار أرض الصومال إلى الاعتراف الدولي، فإنها خطت خطوات مهمة نحو إنشاء واحد من أكثر الأنظمة الديمقراطية التعددية شمولًا في شرق إفريقيا منذ إعلان استقلالها عن الصومال في عام ١٩٩١. وستكون هذه هي الانتخابات الرئاسية الثالثة بالاقتراع العام في أرض الصومال. وكانت الانتخابات السابقة قد أسفرت عن انتقال السلطة بين الأحزاب.

خطت أرض الصومال خطوات مهمة نحو إنشاء واحد من أكثر الأنظمة الديمقراطية التعددية شمولًا في شرق إفريقيا.

ستعتمد الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ على نجاح انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية التنافسية في مايو ٢٠٢١، والتي فاز فيها حزب كولمية للسلام والوحدة والتنمية الحاكم بمقاعد أقل من تحالف المعارضة المكون من حزب واداني الوطني وحزب العدالة والرفاهية في انتخابات كانت نتيجتها قريبة.

ومع ذلك، فإن المسار الديمقراطي في أرض الصومال لم يخل من التحديات في السنوات الأخيرة. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية بيهي الأولى في عام ٢٠٢٢. واتهمت أحزاب المعارضة الرئيس بيهي بمحاولة تأخير تلك الانتخابات للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته. وبرر بيهي التأخير بالأمور المتعلقة بجدولة وتسلسل الحزب مقارنةً بالانتخابات الرئاسية. وبعد عدة جولات من الوساطة غير الناجحة بين الحكومة والمعارضة، قام مجلس الحكماء (المعروف باسم الجورتي) بتمديد ولاية الرئيس لمدة عامين وولايته لمدة ٥ سنوات.

أدت الاحتجاجات ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢ والحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن، والتي قُتل فيها ٥ أشخاص وجُرح المئات، إلى تعريض سمعة أرض الصومال التي اكتسبتها بشق الأنفس فيما يتعلق بالتسوية السياسية والاستقرار للخطر. على مدى العقود الثلاثة الماضية، نجحت أرض الصومال في بناء إرث من بناء الإجماع والوساطة في النزاعات بقيادة محلية، وهو ما مكنها من حل العديد من النزاعات المتعلقة بالانتخابات في الماضي.

نساء في أرض الصومال يصطففن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٧. (الصورة: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)

في أوائل عام ٢٠٢٤، أصدر الجورتي قانونًا انتخابيًا جديدًا يسمح بإجراء انتخابات حزبية ورئاسية متزامنة لأول مرة، وحدد موعدًا للانتخابات في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤. وقد أيدت أحزاب المعارضة القانون الانتخابي الجديد، واعتبرته خطوة حاسمة نحو تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تعرض إرث أرض الصومال في حل النزاعات العشائرية سلميًا للتهديد بسبب القمع العنيف الذي تمارسه حكومة بيهي ضد المتظاهرين الذين يشككون في سلطة أرض الصومال في بلدة لاس عانود في منطقة سول، على الحدود مع بونتلاند. وأدى هذا الحادث إلى مقتل ما يقدر بـ ٢٠ متظاهرًا في ديسمبر ٢٠٢٢. أدى إعلان لاحق في فبراير ٢٠٢٣ من زعماء عشيرة دولباهانت المحلية أنهم يعتزمون تشكيل دولة اتحادية تحت الصومال تسمى SSC-Khaatumo، إلى تكثيف القتال في لاس عانود وما حولها. استمرت الاشتباكات المستمرة مع سلطات أرض الصومال في سول، مما أدى إلى مقتل المئات وتشريد ما يقدر بنحو ١٨٥ ألف شخص.

لقد تعرض إرث أرض الصومال في حل النزاعات العشائرية سلميًا للتهديد بسبب القمع العنيف الذي تمارسه حكومة بيهي ضد المتظاهرين.

وقد ميزت أرض الصومال نفسها على مر السنين من خلال منع الجماعات الإسلامية المتشددة، مثل حركة الشباب، من الحصول على موطئ قدم في أراضيها. ويشعر المراقبون بالقلق من أن تكتيكات السلاح القوية في سول يمكن أن توفر طرقًا لحركة الشباب والدولة الإسلامية في الصومال، وكلاهما راسخ في بونتلاند. ونظرًا لموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر، فإن الاستقرار في أرض الصومال بدوره له آثار أمنية إقليمية.

وفي عهد بيهي، واجه الصحفيون في بعض الأحيان اعتقالات تعسفية وتهديدات بسبب تغطياتهم النقدية. علاوةً على ذلك، قامت الحكومة بتقييد تسجيل الصحف الجديدة.

إن اتفاق أرض الصومال في أوائل عام ٢٠٢٤ على منح إثيوبيا غير الساحلية عقد إيجار لمدة ٥٠ عامًا لميناء بربرة يخلق آثارًا بالغة الأهمية على المستقبل السياسي والاقتصادي لأرض الصومال. وقد نددت الحكومة الصومالية بهذه الخطوة، التي لا تزال تطالب بالسيادة على أرض الصومال. ومن المرجح أن تهيمن هذه القضية على الخطاب الدائر حول أرض الصومال خلال عام الانتخابات هذا.

ومع عودة أرض الصومال إلى الانتخابات في عام ٢٠٢٤، يجب عليها الاستمرار في تعزيز العمليات السياسية والأمنية الشاملة التي ميزتها على مر العقود حتى تؤتي ثمار هذه الجهود.

ناميبيا

ناميبيا

الرئاسية، ٢٧ نوفمبر

واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للاهتمام في القارة في عام ٢٠٢٤ ستكون في ناميبيا. ومن المقرر أن تنتخب البلاد رئيسًا جديدًا مع اختتام الولاية الثانية والأخيرة للرئيس حاج جينجوب بموجب الدستور.

وستكون حامل لواء المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا (SWAPO) هي نائبة رئيس الوزراء نيتومبو ناندي-ندايتواه، التي من المتوقع أن تتولى، بصفتها نائب رئيس SWAPO الحالي، القيادة خلفًا لجينجوب عندما يتنحى عن منصب زعيم الحزب في مارس. ستكون ناندي-ندايتواه أول مرشحة رئاسية لمنظمة SWAPO.

تعكس النتائج التنافسية التطور الطبيعي لنظام صحي متعدد الأحزاب.

ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي هو باندوليني إيتولا الذي حصل على ٣٠ بالمئة من الأصوات في انتخابات ٢٠١٩، وهي أعلى نتيجة للمعارضة في الانتخابات الرئاسية. وهو يقود حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير.

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من المرشحين الستة المتوقع حصولهم على أكبر عدد من الأصوات من النساء.

وفي حين فازت منظمة SWAPO في كل الانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أن الهوامش كانت تتناقص. وفي عام ٢٠١٩، فاز جينجوب بنسبة ٥٦% من الأصوات. ويقارن هذا بنسبة ٧٦ في المائة التي حصل عليها عندما ترشح لأول مرة في عام ٢٠١٥. وشهدت منظمة SWAPO أيضًا انخفاضًا في أعداد الأصوات في الانتخابات الإقليمية والتشريعية، حيث انخفضت سيطرة الحزب إلى أقل من أغلبية الثلثين، وتسيطر أحزاب المعارضة الآن على المراكز الاقتصادية الثلاثة الأكثر أهمية في ويندهوك، ووالفيس باي، وسواكوبموند.

وفي حين أن السرد الشائع هو أن هذا الاتجاه يعكس انخفاض شعبية SWAPO والمخاوف بشأن المحسوبية المتزايدة، فإن هذه النتائج الأكثر تنافسية تعكس أيضًا التطور الطبيعي لنظام صحي متعدد الأحزاب. وتظل أحزاب المعارضة في ناميبيا، والتي انبثقت العديد منها عن منظمة SWAPO، ضعيفةً نسبيًا وتعاني من نقص التمويل. ومع ذلك، فقد قاموا ببناء قدراتهم وتواصلهم التنظيمي. فضلًا عن ذلك فإن النظام السياسي يتغير مع تزايد حصة الناخبين في المناطق الحضرية وأولئك الذين “ولدوا أحرارًا” (أي بعد الاستقلال في عام ١٩٩٠). إن موقفهم تجاه منظمة SWAPO وأوراق اعتمادها التحررية يختلف بطبيعة الحال عن موقف الأجيال الأكبر سنًا.

ناميبيون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الناميبية في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ في ويندهوك. (الصورة: وكالة فرانس برس/ هيلدغارد تيتوس)

ويشكل النظام متعدد الأحزاب الذي يتسم بقدر متزايد من التنافسية في ناميبيا الفرصة للإبداع والتصحيح الذاتي الديمقراطي، الأمر الذي يعمل على خلق الحوافز لكل الأحزاب لإظهار المرونة والاستجابة للعامة. ومن الممكن أن تساعد هذه التطورات ناميبيا في تجنب الاستحقاق المتصور، والتصلب، والفساد الذي قد يصبح مستوطنًا في أنظمة الحزب المهيمن الراسخة.

كما أن الانتخابات في ناميبيا جديرة بالملاحظة بسبب انفتاحها ونزاهتها. وتدعم البيئة الانتخابية حرية التجمع والتعبير لجميع الأحزاب. وتشرف على هذه العملية اللجنة الانتخابية في ناميبيا (ECN) التي، على الرغم من أنها غير مثالية، تعتبر محايدة وتركز على التنفيذ السلس للانتخابات. وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية قد أشارت في الماضي إلى مخالفات المحكمة الانتخابية التي أثارتها أحزاب المعارضة.

كما يعتبر القضاء في ناميبيا بشكل عام مستقلًا عن التأثير السياسي. ويتجلى ذلك في الحالات التي تناولت فيها المحكمة العليا القضايا التي رفعتها المعارضة وحكمت ضد المواقف التي اتخذتها اللجنة الانتخابية في ناميبيا (ECN).

إن ناميبيا واحدة من أكثر البيئات الإفريقية انفتاحا على احترام حريات الصحافة، والمساهمة في مزيد من الشفافية ومساءلة الحكومة.

وقامت لجنة مكافحة الفساد في ناميبيا (ACC) بملاحقة قضايا ضد كبار المسؤولين، بما في ذلك ستة وزراء سابقين كجزء من فضيحة “فيشروت” المزعومة التي تنطوي على الوصول التفضيلي إلى المياه الناميبية من قبل شركة صيد آيسلندية. لكن النقاد يقولون إن لجنة مكافحة الفساد في ناميبيا (ACC) يمكن أن تكون أكثر عدوانية.

لقد كانت ناميبيا من الدول المبتكرة في قضايا الأمن البحري.

ونظرًا لأهمية مصايد الأسماك بالنسبة للاقتصاد وسبل العيش في هذا البلد الذي يبلغ طول ساحله ١٦٠٠ كيلومتر، كانت ناميبيا من الدول المبتكرة في قضايا الأمن البحري. تشير التقديرات إلى أن ناميبيا تخسر ٤٠٠ طن من الأسماك كل عام بسبب الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه – معظمه لصالح سفن الصيد الصينية. وفي إطار الاتفاق المتعلق بتدابير حالة الميناء، تقوم ناميبيا بدوريات مشتركة مع البلدان المجاورة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مراقبة وحماية مواردها البحرية، تعاونت ناميبيا مع اتحاد من القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية وغير الحكومية. سيكون تنفيذ الجهود المبذولة لحماية مصايد الأسماك في ناميبيا قضية مهمة في الحملة الانتخابية في عام ٢٠٢٤.

ومن إدارة مجالها البحري إلى تعزيز نظامها متعدد الأحزاب مع الحفاظ على سمعتها فيما يتعلق بالشفافية، لن يكون هناك نقص في القضايا التي تجب مراقبتها في انتخابات ناميبيا عام ٢٠٢٤. وعلى كل الجبهات، ستتاح لناميبيا الفرصة لمواصلة الاضطلاع بدورها في وضع القواعد والمعايير للقارة.

غانا

غانا

الرئاسية والتشريعية، ٧ ديسمبر

ستشهد الانتخابات الرئاسية في غانا ظهور زعيم جديد مع تنحي الرئيس نانا أكوفو أدو بعد إكمال فترة ولايته الثانية المحدودة دستوريًا في منصبه. وسيكون هذا بمثابة الخلافة الرئاسية الخامسة في غانا منذ العودة إلى سياسة التعددية الديمقراطية في عام ١٩٩٢، مما يعزز سمعة غانا في إضفاء الطابع المؤسسي على التحولات الرئاسية التي يمكن التنبؤ بها والقائمة على القواعد. وكانت ثلاث من هذه التحولات السابقة بين الأحزاب السياسية المتنافسة، مما يؤكد التزام الغانيين باحترام نتائج الانتخابات وتقاسم السلطة.

جون ماهاما. (الصورة: وزارة الخارجية الأمريكية)

حدثت عمليات نقل السلطة هذه بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا، الحزب الوطني الجديد بزعامة أكوفو أدو (NPP)، والمؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC). المنافس الرئاسي لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي هو جون ماهاما، رئيس غانا من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٧. لقد خسر الانتخابات التنافسية للغاية أمام أكوفو أدو في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ وعزز أوراق اعتماده الديمقراطية من خلال قبول هزيمته بفارق بسيط كرئيس في عام ٢٠١٦ وتسهيل الانتقال السلس للسلطة.

الدكتور محمودو باوميا (الصورة: روهاون)