فرز نتائج الانتخابات على أضواء المصباح في كيدال، مالي. (الصورة: مينوسما / بلاغوي جروجيتش)

ستشهد الانتخابات الأفريقية المقرر إجراؤها في عام ٢٠٢٢، القليل من الأحداث التي تُعد عادية. فنظرًا لوجود عدة انتخابات سيتم إجراؤها بهدف إعادة بدء العمليات الديمقراطية واستئناف الحكم الدستوري، فإن الانتخابات الأفريقية التي ستنعقد في عام ٢٠٢٢ ستختلف عن أي انتخابات سابقة شهدتها القارة في السنوات الأخيرة. ففي البداية ستُجرى في كل من ليبيا والصومال ومالي وغينيا وتشاد انتخابات تأخرت أو تعطلت بسبب الانقلابات أو الصراع. ولم يتم الانتهاء بعد من المعايير التي ستستند إليها هذه العمليات الانتخابية، ولا يزال وقت الانتهاء منها غير معلوم.

لذلك، فإن انتخابات ٢٠٢٢ التي ستُجرى في إفريقيا ستتسم بالإثارة والتعقيد. وبالنظر إلى السلطة الشرعية التي يمكن أن تخرج بها أي عملية انتخابية موثوقة، فإن طريقة إدارة هذه الانتخابات، ستكون مهمة لتشكيل بيئة الحكم والأمن في إفريقيا، أكثر من النتائج نفسها.

فيما يلي يتم استعرض بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها في كل سياق ومدى تأثيرها على التنمية الديمقراطية والأمن في أفريقيا.

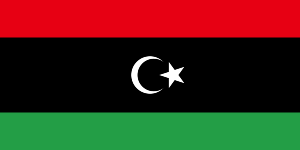

ليبيا

ليبيا

الانتخابات الرئاسية، ٢٤ يناير (مؤجلة)

والانتخابات التشريعية، ١٥ فبراير (مؤجلة)

تم تأجيل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر إجراؤها في ٢٤ ديسمبر من عام ٢٠٢١، وتعثرت بسبب القواعد غير الواضحة المنظمة للعملية، بما في ذلك الأسئلة الأساسية حول قانون الانتخابات والمؤهلين للترشح. ويقترب إجراء العملية الانتخابية أيضًا في ظل أساس قانوني غامض، حيث لم تتم الموافقة بعد على مشروع دستور عام ٢٠١٧. ورغم الضغط الدولي القوي الذي يدفع لإجراء انتخابات مبكرة بهدف تثبيت الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن العملية تنطوي على ثغرات أساسية حول السلطات التي ستُمنح للهيئات الرئاسية والتشريعية والقضائية، والكيانات دون الوطنية، وغيرها من الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات. وبالمثل، فإن ليبيا تفتقر إلى خطة واضحة لكيفية دمج الميليشيات العديدة المنتشرة في الساحة الأمنية وكيفية دمجها ضمن هيكل متماسك للأمن القومي.

“إن عدم وضوح القواعد المنظمة للعملية هو السبب الحقيقي لعرقلة الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها

وفي ظل غياب الكثير من الوضوح حول قواعد اللعبة، فإن الانتخابات المبكرة تخاطر بإفراز مرشح فائز يفتقر إلى الشرعية وغير قادر على العمل كجهة فاعلة موحدة في البيئة السياسية الليبية التي تشهد انقسامات شديدة. والأسوأ من ذلك، أن التوترات التي ستحدث بسبب النتيجة الانتخابية المتصورة وأن الفائز سيحصل على كل شيء وستؤول الهيمنة لرئيس غير خاضع للمساءلة قد تعيد الدولة إلى الصراع ونظام الحكم الاستبدادي. ولعل أبرز ما تميزت به جهود التحول الديمقراطي المصري المتسرعة والتي فشلت في نهاية المطاف في ٢٠١٢-٢٠١٣ هو عدم وجود خارطة طريق دستورية واضحة تستجيب للأطر الدستورية المتنافسة.

إنّ العملية المشحونة في ليبيا هي تذكير بأن الانتخابات ليست بديلاً عن التسويات التفاوضية لحل الخلافات المعلقة وإطار عمل للمصالحة.

وقد أعلن أكثر من ١٠٠ مرشح من رموز البيئة الانتخابية المربكة عن نيتهم للترشح. ومن بين هذه الشخصيات المثيرة للانقسام بشدة سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء معمر القذافي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخليفة حفتر، أمير الحرب في شرق ليبيا الذي حاصر العاصمة لمدة ١٨ شهرًا. ومن بين المرشحين المحتملين عبد الحميد دبيبة، الممنوع دستوريًا من الترشح بصفته رئيس الوزراء المؤقت. كما يخوض الانتخابات أيضًا رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو المحرك الرئيسي في المفاوضات التي تجري حول العملية الانتخابية وحليف وثيق لحفتر. لذا، يجب على العملية الانتخابية في ليبيا أن تتغلب على الخصومات السياسية والخلافات الإقليمية والاستقطاب الناجم عن سنوات من الصراع.

كما أن المؤسسات الهشة في ليبيا تجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجهات الخارجية التي تدعم الوكلاء وتحاول تشكيل العملية لصالحهم. ومن هذه المصالح الاستفادة من ثروة ليبيا النفطية المربحة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن هذه الجهات الخارجية الرئيسية الفاعلة روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر الذين عملوا جنبًا إلى جنب لدعم حفتر وهم معادون للديمقراطية التي تترسخ في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فإن تركيا وقطر تدعمان الجهود المدعومة من الأمم المتحدة وتدعم المرشحين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين. وقد أعاقت المصالح الأوروبية المتنافسة – وتحديدًا من فرنسا وإيطاليا واليونان – الموقف الأوروبي الموحد.

ويتوجب على ليبيا أن تتعامل أيضًا مع حملات التضليل التي ترعاها جهات خارجية، ولا سيما من روسيا، والتي تثير الارتباك وتحجب الحقيقة وتؤدي إلى تصعيد الاستقطاب. ومن مفارقات القدر، أن التنافس المحلي والدولي المحتدم في ليبيا يمثل شكلاً فجًا من أشكال السيطرة والتوازن للاستيلاء الجامح للسلطة من قبل فرد أو كيان واحد.

نساء في مركز اقتراع ليبي.

(الصورة: نعمان الصياد / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي))

ورغم التحديات العديدة التي تشهدها العملية الانتخابية في ليبيا، إلا أنه لزامًا علينا عدم التغاضي عن ملايين الليبيين الذين يواصلون التطلع إلى انتخاب حكومة ديمقراطية. فهم لا يزالون يذكرون الحكم الاستبدادي والإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد القذافي ومصممون على عدم عودة ظهور طاغية جديد. لذا، ورغم أن العمليات الديمقراطية الحقيقية جديدة على الليبيين، إلا أن أعداد كبيرة منهم يجمعون بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، ويخطط الآلاف منهم للترشح للفوز بمقاعد برلمانية، والعديد منهم عازمون على المشاركة وإسماع أصواتهم في المشروع الديمقراطي الناشئ في ليبيا.

إنّ تعزيز المؤسسات والسيادة الليبية بحيث تحترم إرادة الليبيين وتستجيب لمصالحهم وتشكل مسار الهياكل الحاكمة والقيادة هو الاختبار الحقيقي لفعالية هذه الجهود. لذا، فإن تحديد موعد الانتخابات هو أدنى الأولويات في ليبيا، أما أهمها فهو موثوقية عملية الوصول إليها. وقد ينطوي ذلك على إجراء مفاوضات مطولة على مدار العام، فإذا أحرزت هذه المفاوضات تقدمًا، فستكون الملكية الليبية مضمونة بشكل جيد.

مالي

مالي

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ٢٧ فبراير (مؤجلة)

سيكون عام ٢٠٢٢ عامًا محوريًا في جهود مالي لاستعادة الحكم الديمقراطي في أعقاب الانقلابين اللذين قادهما العقيد أسيمي غويتا في أغسطس عام ٢٠٢٠ ومايو عام ٢٠٢١. حددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) تاريخ ٢٧ فبراير كموعد لإجراء الانتخابات خلال المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري لاستئناف الحكم المدني في هذا البلد الساحلي الواسع الذي يبلغ تعداد سكانه ٢٠ مليون نسمة. ورغم ذلك، فإن لغويتا طموحات كبيرة حول دور الجيش في حكومة مالي وقد حرص على تحسين صورة الحكام العسكريين السابقين مثل موسى تراوري وأمادو هايا سانوغو، الذين أشرفا على فترات مدمرة من تاريخ مالي بعد الاستقلال. وبالتالي، فإن مالي في طريقها لمواجهة مخاطر عالية حول الرؤى شديدة التباين لمسار حكمها.

لقد تفاقم التهديد الأمني كثيرًا منذ الانقلاب العسكري

ومن المتوقع أن يحاول غويتا تجاهل الموعد النهائي للانتخابات المزمع إجراؤها في ٢٧ فبراير، ولم يبدي المجلس العسكري اهتمامًا كبيرًا بالاستعداد لفترة انتقالية. حيث اقترح إجراء عملية انتقالية مدتها ٥ سنوات تنتهي في عام ٢٠٢٦. وقد قُوبل هذا الاقتراح برفض شديد من جانب التحالف المعارض والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما عجل بتصعيد العقوبات على المجلس العسكري بما في ذلك إغلاق الحدود وفرض القيود على المعاملات المالية. وإذا تم تعزيز هذه الإجراءات من جانب الفاعلين الديمقراطيين الدوليين، فسوف تزداد عزلة المجلس العسكري، وسيكشف عن افتقاره إلى الشرعية.

وبالتالي، ستصبح المسائل الرئيسية التي يجب مراقبتها في مالي هي كيفية قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بزيادة القيود المفروضة على المجلس العسكري بسبب عناده وكيف سيتم التمكين من إجراء انتخابات تُدار بشكل مستقل. وقد تبين أن استعداد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق للتنازل عن مطالب المجلس العسكري وجداوله الزمنية كان يستند إلى آمال كاذبة مفادها أن المجلس العسكري ينوي فعلاً تسهيل عملية الانتقال. ويشير العزم الشديد للهيئة الإقليمية أيضًا إلى اعترافها بأنه إذا تسامحت مع المجلس العسكري في مالي، فسيتم إضفاء الشرعية على قاعدة الانقلابات كوسيلة لانتقال السلطة، مما يلهم بحدوث المزيد من الانقلابات في القارة – وهي ظاهرة بدأت بالفعل في التبلور.

لقاء مسؤولي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع قادة الانقلاب في مالي. (الصورة: إذاعة صوت أمريكا)

وبرر المجلس العسكري انقلابه وكذلك الإطار الزمني الموسع الذي اقترحه لنقل السلطة باستمرار التهديد الأمني الذي تشكله الجماعات الإسلامية المتشددة في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد. ورغم ذلك، فقد تفاقم التهديد الأمني منذ الانقلاب العسكري – وتزايدت أحداث العنف المرتبطة بالجماعات الإسلامية المتشددة في مالي بمقدار الثلث في عام ٢٠٢١ مقارنةً بعام ٢٠٢٠. وجاء انشغال قادة الانقلاب بتوطيد استيلاءهم على السلطة على حساب تأمين المجتمعات المعرضة للخطر.

ولأجل تعزيز قبضته على السلطة، تعاقد المجلس العسكري خلسة على جلب ١٠٠٠ من المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر بتكلفة ١١ مليون دولار شهريًا لتعزيز موقف المجلس العسكري. (وبالنظر إلى أن النفقات العسكرية السنوية لمالي تُقدر بنحو ٥٨٠ مليون دولار، فإن الأموال التي تُدفع إلى مجموعة فاغنر تصل إلى ٢٣ بالمائة مما تنفقه مالي على الدفاع). ورغم تبرير تدخل مجموعة الفاغنر كوسيلة استثنائية للرد على تهديد أمني خطير، إلا أن السجل الحافل لعمليات انتشارها في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان وموزمبيق وسوريا وأوكرانيا كان لتعزيز مصالح موسكو ودعم حلفائها وليس تعزيز الاستقرار. وغالبًا ما تتضمن هذه الصفقات أيضًا منح مجموعات الفاغنر حق الوصول إلى الموارد الطبيعية للبلد.

ومن الدروس الأخرى المهمة… المغالطة بأن الغرض من تمكين الجهات العسكرية التي استولت على السلطة بشكل غير دستوري هو لأجل قيادة عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وتتضح دوافع المصالح الذاتية من وراء هذه الصفقة بصورة جلية مع رفض المجلس العسكري قبول ٢٠٠٠ جندي وشرطي إضافي (دون تكلفة على مالي) كجزء من قوة حفظ السلام القوية البالغ عددها ١٧٠٠٠ التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وتكشف صفقة فاغنر مدى الضعف الذي تواجهه أي دولة بسبب وجود قيادة غير منتخبة وغير شرعية تساوم عناصر السيادة الوطنية من أجل التشبث بالسلطة. وتُعد هذه النتيجة هي الأكثر قبحًا لأن حملة التضليل التي تتم قيادتها من روسيا كانت عاملاً رئيسيًا في إثارة الاستياء من الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا والعمليات الديمقراطية التي جرت في مالي في العام الذي سبق انقلاب ٢٠٢٠.

ومن بين الدروس العديدة للانتقال الديمقراطي في إفريقيا والتي يمكن استخلاصها من الانقلابات الأخيرة في مالي، يبرز درسان مهمان، أولهما هو أهمية تقوية المؤسسات المستقلة لتعزيز التصحيحات الذاتية التي تمثل الغذاء الذي تقتات عليه الأنظمة الديمقراطية. ففي البداية، برر العديد من المواطنين الماليين الانقلاب الذي وقع في عام ٢٠٢٠ (كما فعلوا في عام ٢٠١٢) إلى الفساد المزعوم وعدم كفاءة حكومة كيتا المنتخبة ديمقراطيًا. ورغم ذلك، فإن هذه الانقلابات أبعدت مالي عن النظام الدستوري، وعرّضت المواطنين لأهواء آخر فاعل عسكري استولى على السلطة. ومن خلال تعزيز المؤسسات الديمقراطية المستقلة (مثل القضاء، والمفوضية الانتخابية، وهيئات مكافحة الفساد)، سيكون لدى الماليين وسائل أكثر فاعلية للاستجابة لأوجه القصور الحتمية في الحكم التي تظهر.

رجل يدلي بصوته في باماكو، مالي. (الصورة: مينوسما / ماركو دورمينو)

ومن الدروس الأخرى المستفادة من مالي (وكذلك من الدول الأفريقية الأخرى التي شهدت انقلابات) هو المغالطة بأن تمكين الجهات العسكرية التي استولت على السلطة بشكل غير دستوري كان لأجل قيادة عملية الانتقال إلى الديمقراطية. لقد أظهر قادة الانقلاب هؤلاء بالفعل ازدرائهم للعمليات الديمقراطية، وبالتالي فهم أقل ملاءمة لإعادة هذه العمليات. علاوة على ذلك، طالما أنه تم الاعتراف بهم وتمكنوا من الوصول إلى موارد الدولة، فسيكون لديهم القليل من الحوافز للقيام بالعملية الديمقراطية. إن إلغاء العمليات والجداول الزمنية للتحولات الديمقراطية هو من سمات الجهات العسكرية، ولاستعادة النظام الديمقراطي مرة أخرى، لابد من إسناد العمليات والجداول الزمنية إلى هيئة مستقلة تتسم بالجدارة، كبديل عن ذلك.

ومع تمتع الماليين بالخبرة، فإنهم يسعون في عام ٢٠٢٢ للعودة إلى المسار الديمقراطي. ورغم عدم اكتمال جهود مالي السابقة لإرساء الديمقراطية، إلا أن هذه التجارب أعطتها دروسًا قيمة كنقطة انطلاق للتحسينات التي سيتم تشكيلها وتعزيز المرونة للمضي قدمًا.

غينيا

غينيا

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مارس ٢٠٢٢ (مؤجلة)

تبدأ لانتخابات الرئاسية في غينيا في شهر مارس وفقًا لجدول زمني مدته ٦ أشهر حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر ٢٠٢١. بقيادة العقيد مامادي دومبويا، قائد وحدة من القوات الخاصة قوامها ٣٠٠ فرد، أطاح الانقلاب بالرئيس ألفا كوندي البالغ من العمر ٨٣ عامًا والذي كان يقضي فترة ولاية ثالثة بشكل مثير للجدل. وكان قد تم حظر الفترة الرئاسية الثالثة بموجب دستور غينيا إلى أن تجاوز كوندي هذه الأحكام من خلال ما اعتبره العديد من الغينيين تكتيكات خارجة عن القانون واستخدام العنف ضد المتظاهرين من جانب قوات الأمن ما أدى إلى سقوط قتلى.

ولم يسلم المجلس العسكري السلطة إلى حكومة تصريف أعمال مدنية مبررًا ذلك بأنه ردًا على ولاية كوندي الثالثة. وبدلاً من ذلك، نصّب دومبويا كرئيس مؤقت واتخذ خطوات قليلة لإجراء الانتخابات، ويبدو أنه يتنافس من أجل انتقال متعدد السنوات بقيادة الجيش.

العقيد مامادي دومبويا.

(الصورة: أبو بكر خورة)

وتُعد النقطة المحورية للعملية الانتخابية في غينيا هي المفاوضات التي تجري مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتعجيل بعودة الحكم الديمقراطي بقيادة المدنيين. وبعد تعليق عضوية غينيا بالفعل في الهيئة الإقليمية وفرض عقوبات عليها، فإنه يتوجب على الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجهات الديمقراطية الدولية مواصلة تنسيق أعمالها لإبلاغ دومبويا (وغيره من صانعي الانقلاب المحتملين) بأن استيلائه على السلطة لن يتم الاعتراف به أو مكافأته.

ويُعد ادعاء دومبويا بالحاجة لمزيد من الوقت لمراجعة الدستور وإجراء إصلاحات بمثابة تجاهل للقضية الأساسية المتمثلة في أن مثل هذه التغييرات التأسيسية هي من صلاحيات الممثلين المنتخبين ديمقراطياً وليست من صلاحيات المجلس العسكري الذي عين نفسه من تلقاء نفسه.

ومن المفارقات ادعاء الجيش بأنه عباءة الإصلاح وهي مفارقة غير منطقية وبالأخص بالنظر إلى الإرث المدمر لغينيا للحكومات العسكرية المشهورة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والإفلات من العقاب. حيث كان سوء الحكم العسكري عاملاً رئيسياً في جعل غينيا واحدة من أفقر البلدان في إفريقيا حينما أجرت الدولة أول انتخابات ديمقراطية في عام ٢٠١٠. ومما يعكس الجروح التي لا تزال تنزف بسبب الحكم الاستبدادي، أن ٥٢ بالمائة فقط من الغينيين ههم من يثقون بالجيش، وفقًا لأحدث استطلاعات مقياس أفروباروميتر. وفي المقابل، فإن ٧٧ بالمائة من الغينيين يؤيدون بشدة الديمقراطية ونفس النسبة تقول إنه من غير المقبول أن يتدخل الجيش وتولي السلطة.

كان سوء الإدارة العسكرية عاملاً رئيسياً في جعل غينيا واحدة من أفقر البلدان في إفريقيا.

نظرًا لتجربتها المحدودة مع الديمقراطية قبل عام ٢٠١٠، فقد تجاوزت غينيا التوقعات في تكييف الممارسات والمؤسسات الديمقراطية في العقد التالي. وشمل ذلك مظاهرات سلمية حاشدة ومستمرة قام بها الغينيون المعارضون لمحاولات كوندي للالتفاف على الدستور للبقاء لولاية ثالثة وعدم قدرته على الحصول على موافقة البرلمان على المراجعة. وبالتالي، فإن غينيا لديها مجتمع مدني نشط وطبقة سياسية قادرة على الانتقال إلى الديمقراطية في غياب توجه الجيش.

وتُعد تجربة غينيا أيضًا تذكيرًا بعدم الاستقرار المرتبط بالولاية الثالثة في إفريقيا، حيث يرتبط القادة الذين يبقون لأكثر من فترتين بمستويات أعلى من الفساد، وانخفاض مستوى الحريات المدنية، وزيادة الصراع. وبالتالي، فإن منع القادة بشكل استباقي من التملص من القيود المفروضة على فترات الرئاسة سيكون أمرًا أساسيًا للحفاظ على جداول الانتخابات المنتظمة في إفريقيا وتجنب الحاجة إلى تنسيق الجهود المخصصة للانتقال مرة أخرى نحو الديمقراطية.

الصومال

الصومال

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ١٥ مايو (مؤجل من ٣١ مارس)

كان من المقرر إجراؤها، في البداية، في ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن التقويم الانتخابي تأجل في الصومال أكثر من مرة. وحاليًا، من المقرر الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية غير المباشرة في الصومال في ٣١ مارس، ويسعى فيها الرئيس محمد عبد الله محمد (المعروف شعبيا باسم فارماجو) للترشح لولاية ثانية. ويواجه عددًا كبيرًا من المرشحين، من بينهم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خير.

وتواصل الصومال العمل في ظل نظام انتخابي غير مباشر متعدد المراحل حيث تقوم ٥ مجالس حكومية بانتخاب ٥٤ من أعضاء مجلس الشيوخ، ويتم اختيار ٢٧٥ عضوًا من مجلس النواب الصومالي يتم اختيارهم بواسطة ٢٧٧٧٥ مندوبًا يتم ترشيحهم من قبل شيوخ العشائر. ويقوم أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيون، بصورة جماعية باختيار الرئيس من بين قائمة المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من لجنة الانتخابات غير المباشرة (IEC).

مجلس النواب في البرلمان الصومالي.

(الصورة: الشؤون الصومالية)

وفي نوفمبر ٢٠٢١، اكتملت عملية اختيار مجلس الشيوخ. ومن المقرر الانتهاء من اختيار أعضاء مجلس النواب بحلول ١٥ مايو. وبالنظر إلى عملية التسييس المتضمنة في اختيار كلا الهيئتين، فإن العمليات تخضع لشراء الأصوات وغيرها من وسائل استغلال النفوذ، بما في ذلك التمرد المتطرف العنيف، وحركة الشباب، والجهات الفاعلة الخارجية.

وردًا على الانتقادات الزاعمة بحدوث تلاعب بالعملية لصالح القيادة الحالية والتهديدات بمقاطعة المعارضة، أقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل سبعة أعضاء من لجنة تسوية المنازعات بدعوى التحيز. أدى ذلك إلى محاولة فارماجو لإقالة روبلي (من ضن الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان فقط)، الأمر الذي أثار لبعض الوقت احتمالية نشوب صراع مفتوح. علاوة على ذلك، استاء قادة الولايات الفيدرالية الأعضاء (FMS) من فارماجو بسبب تباطؤه والجهود التي يبذلها لتقويض نزاهة اللجنة الانتخابية المستقلة، ما تسبب في تأخير موعد الانتخابات عدة مرات. وفي أبريل ٢٠٢١، أكد فارماجو هذه الشكوك، من خلال اقتراحه بتمديد فترة ولايته لمدة عامين، والتي انتهت دستوريًا في فبراير ٢٠٢١.

وكشفت الاضطرابات التي تشهدها العملية الانتخابية الصومالية عن نقاط ضعف موجودة في هيئات الرقابة الانتخابية مثل اللجنة الانتخابية المستقلة وفريق تنفيذ الانتخابات الفيدرالية (FEIT)، ما سمح للقيادة الحالية بالتأجيل والتأثير على الإجراءات. كما تسبب الغموض الذي يكتنف العملية الانتخابية في تعزيز انعدام الثقة وتصعيد التوترات. وإذا لم تُحل هذه المشكلات بشكل مرض، فإن أي قيادة تفرزها عملية الاختيار ستفتقر إلى الشرعية في أعين العديد من الصوماليين، الأمر الذي سيساهم بشكل أكبر في عدم الاستقرار. وقد استنفذت العملية الانتخابية المطولة أيضًا معظم الطاقة السياسية الموجودة في الصومال لأكثر من عام، الأمر الذي أدى إلى صرف الانتباه عن أولويات الحكم الأخرى بما فيها الأمن.

ويُعد الجانب المشرق في الصراع المشتعل بين الرئيس ورئيس الوزراء والولايات الفيدرالية الأعضاء هو أن الصومال تصوغ، بشكل متقطع، نظامًا للضوابط والتوازنات على سلطتها التنفيذية ومناقشة مفتوحة حول ما تستلزمه عملية انتخابية حرة ونزيهة. ويجب أن تبني جهود الإصلاح على هذا الحوار وأن تدفع باتجاه إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على هذه العمليات. ويتضمن ذلك تعزيز استقلالية مفوضية الانتخابات حتى تتمكن من إجراء انتخابات مستقبلية وفق جدول زمني محدد مسبقًا، واعتماد عملية انتخابات مباشرة للحد من انتشار النفوذ المتأصل في النظام الحالي، وتحديد واضح لأدوار وسلطات الحكومة الوطنية في مقابل الولايات الفيدرالية الأعضاء في ظل النظام الفيدرالي الصومالي.

كينيا

كينيا

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ٩ أغسطس

عنوان الانتخابات الرئاسية في كينيا هو الخلافة المرتقبة للرئيس أوهورو كينياتا، الذي يتنحى بعد استمراره في المنصب لفترتين. وبالتالي، تمثل الانتخابات نقطة انعطاف مهمة في التطور الديمقراطي في كينيا وتجديدها. ورغم تحديات العنف العرقي ومزاعم التلاعب بالأصوات على مر السنين، إلا أن كينيا تتمتع بتاريخ حافل بالانتخابات التنافسية وكانت مدافعًا صريحًا عن التمسك بالمعايير الديمقراطية في المنطقة.

مبنى قضائي في كينيا. (الصورة: الجناح)

يعود الفضل في التطور الديمقراطي في كينيا، إلى حد كبير، إلى الاستقلال المتزايد للسلطة القضائية، والذي ظهر كضابط حاسم للسلطة التنفيذية. وقد ظهر ذلك في رفض نتائج الانتخابات بسبب مخالفات في فرز الأصوات في سباق الرئاسة لعام ٢٠١٧، الأمر الذي تطلب إعادة الانتخابات. وقد لعب القضاء أيضًا دورًا فعالاً في رفض مبادرة بناء الجسور المقترحة (BBI) التي كان من شأنها أن تنقح الدستور لتوسيع نطاق السلطة التنفيذية، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون في المجتمع المدني تهديدًا لدستور ٢٠١٠ وأحكامه من أجل حكومة أكثر شمولاً وخضوعاً للمساءلة في كينيا.

ومن بين العدد الكبير للمرشحين، هناك متنافسان رئيسيان هما نائب الرئيس وليام روتو والمنافس الدائم رايلا أودينجا. ورغم أن روتو كان نائب كينياتا في الانتخابات السابقة،إلا أن كينياتا كان يدعم أودينجا، المتنافس الرئيسي في انتخابات عام ٢٠١٧. كان التأثير عبارة عن إعادة صياغة معكوسة للتحالفات السياسية وإدخال قدر كبير من عدم القدرة على التنبؤ في النتيجة.

وما كان يدور في أذهان العديد من الكينيين هو مخاطر العنف السياسي التي صاحبت العديد من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولا سيما السباق الانتخابي الذي جرى عام ٢٠٠٧ والذي أسفر عن سقوط قرابة ١٢٠٠ قتيل و ٦٥٠ ألف نازح. وقد اتخذ هذا العنف، في بعض الأحيان، صبغة عرقية نتيجة للاستقطاب وتأجيج العداوات. ومن ثم، فإن الأمر الرئيسي الذي يجب مراقبته في عام ٢٠٢٢ هو الجهود التي تبذلها قيادة المرشحين والأحزاب ومجموعات بناء السلام على المستوى الوطني وعلى مستوى الأحياء للتخفيف من العنف المحتمل خلال هذه الدورة.

هذا الضعف الذي تعاني منه العملية السياسية الكينية تتم إدامته من خلال تنظيم الأحزاب السياسية حسب العرقية والشخصية بدلاً من الأيديولوجية، مما يزيد من احتمالات المخاطر القادمة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى استمرار حالة الركود التي يبدو عليها كبار المرشحين للرئاسة من انتخابات لأخرى، مما قوّض من احتمالات وجود المزيد من المرشحين الإصلاحيين. ومع ذلك، فإن روتو أو أودينجا لا يُعتبران من مجموعة كيكويو، وهي أكبر مجموعة عرقية في كينيا، مما ينذر بتحول في التحالفات العرقية، بغض النظر عمن سيخرج منتصراً.

ويستمر هذا الضعف الذي يشوب العملية السياسية الكينية من خلال تنظيم الأحزاب السياسية حسب العرقية والشخصية وليس الأيديولوجية.

وقد تعرضت السياسة الكينية أيضًا لضربة بسبب زيادة حملات التضليل المحلية في السنوات الأخيرة. ويبدو أن أبرز هذه الحملات المنظمة جيدًا – والتي تستهدف القضاة الذين أبطلوا انتخابات ٢٠١٧ المتنازع عليها، ومبادرة الجسور المفتوحة (BBI)، ومعرض أوراق باندورا – تهدف إلى إرباك المواطنين بشأن ما هو حقيقي، وبالتالي إسكات الغضب والتحرك الجماعي.

وقد أثر ذلك على ثقة الجمهور في القادة السياسيين الكينيين. وإلى جانب هيمنة النخبة على العملية السياسية والفساد، أدى ذلك إلى تراجع الحماس العام للانتخابات. وقد كافحت اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود في كينيا لزيادة تسجيل الناخبين. كانت هناك نسبة متزايدة من عدم الاهتمام، بين أوساط الشباب بصورة خاصة، الذين لا يأملون كثيرًا في التغيير بغض النظر عن المرشح الذي يفوز. ونظرًا لأن ٧٥ بالمائة من سكان كينيا البالغ عددهم ٤٨ مليون نسمة تقل أعمارهم عن ٣٥ عامًا، فإن هذا الانفصال كان يمثل تحديًا مهمًا يواجه جميع المرشحين.

وقد كان للانتخابات الكينية أيضًا تداعيات مهمة على الأمن الإقليمي، إضافة إلى فائدة النمذجة التي يمكن أن تحققها عملية انتخابية عادلة وشرعية في كينيا لتعزيز المعايير الديمقراطية في المنطقة. وتتمتع كينيا بالاقتصاد الأكثر ديناميكية في المنطقة وهي بمثابة حصن للاستقرار في منطقة مجاورة تواجه مجموعة من التحديات الأمنية – حركة الشباب في الصومال، وعدم الاستقرار المستمر في جنوب السودان، والقمع السياسي المتزايد في أوغندا وتنزانيا، والحرب الأهلية المدمرة في إثيوبيا – وللعديد منها دوافع حوكمة. وبالتالي، فإن للانتخابات القوية في كينيا تأثيرًا سيشعر به من هم خارج حدودها.

أنغولا

أنغولا

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أغسطس

حافظت الحركة الشعبية الحاكمة لتحرير أنغولا (MPLA) على سيطرتها المستمرة على السياسة الأنغولية منذ عام ١٩٧٥ ويبدو أنها عازمة على ضمان أن يظل هذا هو الحال بعد انتخابات ٢٠٢٢ عندما يترشح الرئيس القوي جواو لورينسو لولاية ثانية. تسعى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بشكل منهجي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من المناورات الخرقاء التي تزيد من سيطرتها على هياكل الدولة. ومن خلال تأثيرها العميق على المحاكم، طعنت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في اختيار قادة المعارضة الجدد، وهم كوستا جونيور من حزب يونيتا وابل تشيفوكوفوكو من جيش جمهورية أنغولا – جو سيرفير أنغولا. وهذا يفرض تحديات بيروقراطية إضافية أمام المعارضة، التي تعهدت بتشكيل ائتلاف موحد في انتخابات ٢٠٢٢، وهو الجبهة الوطنية المتحدة.

ولم تعقد الحركة الشعبية لتحرير أنغولا انتخابات محلية لأكثر من ٣ سنوات، معللة ذلك بالوباء، مما يقوّض زخم المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية. (تسيطر المعارضة حاليًا على ما يقرب من ثلث مقاعد الجمعية الوطنية، رغم المزاعم بوجود مخالفات واسعة النطاق استفادت منها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا خلال فرز الأصوات عام ٢٠١٧). وبموجب تشكيل مثير للفضول، فإن حتى تكوين اللجنة الوطنية للانتخابات (CNE) ينص على أن يكون متناسبًا مع تمثيل الحزب في الهيئة التشريعية، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على التحيز وإدامة نفوذ الحزب الحاكم.

فرز أصوات استطلاعات ٢٠٢٢ مركزيًا وليس على المستوى المحلي، بما يتعارض مع أفضل الممارسات الانتخابية.

وبفرض المراجعات الدستورية من خلال الهيئة التشريعية التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، سيتم فرز الأصوات في انتخابات ٢٠٢٢ مركزيًا وليس على المستوى المحلي، بما يتعارض مع أفضل الممارسات الانتخابية، وبالتالي تقليل الرقابة والمساءلة على هذه الفرز. كما يشعر قادة المجتمع المدني بالقلق من أن لورينسو سيستخدم التنقيحات الدستورية كمبرر لإعادة ضبط مصطلح ساعة الحد.

ورغم أن سيطرة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على الهيكل المؤسسي قد ينجح في الحفاظ على سيطرتها الخانقة على السياسة الأنغولية، إلا أن هذه ليست استراتيجية مستدامة للبلد بشكل عام. وقد شهدت أنغولا ٦ سنوات من الانكماش الاقتصادي بالرغم من وفرة مواردها الطبيعية. وتبلغ ديونها الخارجية ٤٠ مليار دولار (وإجمالي ناتج محلي سنوي يبلغ ٦٣ مليار دولار)، نصفها للصين. وتشهد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى زيادة مستمرة. ولا تزال تصورات الفساد من أعلى المعدلات الموجودة في العالم. وقد تسبب المزيج المؤلف من الإحباطات السياسية والاقتصادية في اندلاع سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في لواندا، والتي واجهتها قوات الأمن الأنغولية بالقوة باستخدام الذخيرة الحية.

وإيجازًا، ما يُنظر إليه كأحد أكثر الانتخابات أهمية في القارة – من حيث الالتزام بإصلاح حقيقي، ومشاركة سياسية أكثر شمولاً، واحترام سيادة القانون – ليس إلا إجراءً شكليًا.

تشاد

تشاد

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يونيو-سبتمبر (مؤجلة)

تعد انتخابات تشاد ٢٠٢٢ التي تجرى خارج إطار الدورة الانتخابية، محاولة لنقل تشاد نحو حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية بعد وفاة الزعيم الاستبدادي إدريس ديبي في أبريل ٢٠٢١. دعت الحاجة لإجراء انتخابات غير نظامية، نظرًا لأن السلطة التنفيذية لم تنتقل إلى رئيس البرلمان بعد وفاة ديبي كما هو منصوص عليه دستوريًا. وإنما استولى عليها المجلس العسكري المكون من ١٣ جنرالاً، وقد قرروا حل الحكومة واختيار ابنه محمد ديبي البالغ من العمر ٣٧ عامًا قائدًا جديدًا للبلاد. وقد بلغ هذا الخلاف غير الدستوري والوراثي للسلطة حد الانقلاب، الأمر الذي عجّل بالتفاوض مع الاتحاد الأفريقي، وأسفرت عن الإطار الزمني الانتقالي لمدة ١٨ شهرًا، والذي من المفترض أن يتوج بالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢.

وقد رفض المجلس العسكري التابع لديبي منذ ذلك الحين احترام الجدول الزمني للانتقال لمدة ١٨ شهرًا، وكما هو الحال مع الانقلابات العسكرية الأخيرة في إفريقيا، لا يبدو أنه في عجلة من أمره للتخلي عن السلطة. وكثيرًا ما لعب الجيش دورًا في السياسة التشادية، حيث استولى إدريس ديبي نفسه على السلطة في انقلاب قبل ٣١ عامًا من وفاته. وخلال فترة ولايته، اتصفت الحكومة التشادية بالإقصاء السياسي، والإجراءات القمعية ضد القادة السياسيين المعارضين ووسائل الإعلام، والفساد، ونوبات عدم الاستقرار المتكررة التي شملت مجموعة من الجماعات المتمردة التي تشن هجمات منتظمة لإسقاط الحكومة.

جثة مغطاة بعلم تشاد ويحيط بها متظاهرون آخرون في نجامينا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ (الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية)

وفي محاولة لتهدئة أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، نظم المجلس العسكري الحوار الوطني السيادي الشامل (DNIS) بمدينة إنجامينا في أكتوبر ٢٠٢٢. في حين أن الحوار الوطني السيادي الشامل جمع شرائح واسعة من المجتمع التشادي وأتاح فرصة النقاش المفتوح، إلا أن المجلس العسكري سيطر على معايير الحوار، وبالتالي على محتوى الحوار. وقاطعت جماعات المعارضة الناقدة هذا الحوار، معتبرة أنه غير شرعي ودعت إلى المقاومة المدنية. وفي الختام، قرر مؤتمر الحوار الوطني السيادي الشامل تمديد الفترة الانتقالية لمدة ٢٤ شهرًا أخرى لتنتهي في ٨ أكتوبر، أي قبل أيام فقط من الموعد النهائي الأصلي للانتخابات. كما أيد مؤتمر الحوار الوطني السيادي الشامل أيضًا إمكانية خوض محمد ديبي لسباق الانتخابات الرئاسية، على الرغم من التعهدات السابقة التي تمنع أعضاء المجلس العسكري من الدخول في المنافسة.

رفضت جماعات المعارضة، بما في ذلك حركتي الإصلاح “لي ترانسفورماتور” و”واكت تاما”، قبول الانتقال السياسي الجديد الذي فرضه ديبي لمدة ٢٤ شهرًا، ونظم الآلاف في جميع أنحاء البلاد مسيرة سلمية مناهضة لعملية التمديد. وأقدمت قوات الأمن على قمع هذه المظاهرات السلمية بعنف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5٠ شخصًا وإصابة المئات.

ورغم سجل تشاد الاستبدادي المشؤوم وأدائها التنموي السيئ، إلا أنها اكتسبت رأس مال سياسي دولي على مر السنين من نشر قواتها المسلحة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد كجزء من الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإسلامية المتشددة.

إن تضمين معارضة سياسية حقيقية في العملية الانتقالية، وفتح المجال للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة للإشراف على الانتخابات دون مزيد من التأجيل، ستكون جميعها مؤشرات على جدية نظام ديبي في دعم التحول للقيادة المدنية.

أرض الصومال

أرض الصومال

الانتخابات الرئاسية، ١٣ نوفمبر (مؤجلة)

الانتخابات التشريعية، ٣١ مايو (مؤجلة)

على الرغم من عدم اعتراف أي دولة رسميًا بها، كان من المنتظر أن تكون الانتخابات الرئاسية في الأراضي الصومالية، والمقرر إجراؤها في نوفمبر ٢٠٢٢، علامة بارزة في المسار الديمقراطي للبلاد. وبدلاً من ذلك، أدت النزاعات السياسية إلى تأجيلها.

مع استمرار الغموض الذي يحيط بالجدول الزمني للانتخابات المقبلة، تواجه الصومال مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، بعد أن كانت تمثل رواية وطنية رائعة عن التسوية والاستقرار.

فمنذ عام ١٩٩١، كانت صوماليلاند تجري انتخابات رئاسية وتشريعية منتظمة أسفرت عن تناوب دوري للسلطة. لقد أدركت الأطراف الثلاثة أهمية حل الخلافات عبر المفاوضات دون الإخلال بسمعة المنطقة التي تعتز بالاستقرار. أظهرت انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، والتي أجريت في مايو ٢٠٢١ القدرة التنافسية للنظام الانتخابي المكون من ثلاثة أحزاب في الصومال، حيث فاز فيها حزب كولمي للسلام والوحدة والتنمية الحاكم بمقاعد أقل من تحالف المعارضة الذي يضم حزب واداني الوطني وحزب العدالة والرفاهية في انتخابات جاءت نتائجها متقاربة. على وجه التحديد، تضع الصومال شرطًا يقصر الساحة السياسية على ثلاثة أحزاب – وذلك لتجنب حدوث انقسام. وتُمنح تراخيص الأحزاب كل ١٠ سنوات بناءً على انتخابات الأحزاب المستقلة.

ويسعى رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي من حزب كولمي الحاكم لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. منذ أواخر عام ٢٠٢١، كان الرئيس بيهي وزعماء حزبي المعارضة في حالة من الخلاف المتصاعد حول جدولة وتسلسل انتخابات الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية. كانت المواعيد الأصلية المحددة للانتخابات الرئاسية والتصويت لترخيص الأحزاب السياسية الثلاثة في نوفمبر وديسمبر على التوالي. ولكن، كان الرئيس بيهي يضغط من أجل إجراء انتخابات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية، بينما ترى المعارضة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم أولاً. تسببت التأخيرات المزمنة في الانتخابات، جزئياً، في لغز تحديد المواعيد هذا. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تأجيل تكوين مجلس الشيوخ الذي طال انتظاره، والمعروف أيضًا باسم “جوورتي”، والذي كان من المقرر إجراء انتخاباته في مايو ٢٠٢٢. ومع ذلك، فقد تم اختيار أعضائه آخر مرة في مطلع عام ٢٠٠٠، وتم تمرير مقاعده عن طريق التعاقب الوراثي.

واشعلت الخلافات حول العملية السياسية المتنازع عليها الاحتجاجات في هرجيسا في يونيو. وأدى استخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة ردًا على الاحتجاجات إلى إصابة ما لا يقل عن ١٠ من أعضاء أحزاب المعارضة والمدنيين. وفي أغسطس، تفاقمت التوترات مرة أخرى عندما اشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية في نوفمبر وسط انطلاق شائعات حول تأجيلها، مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى و١٠٠ جريح.

في تلك الفترة، عمدت حكومة الرئيس بيهي إلى قمع حريات الصحافة.

في تلك الفترة، عمدت حكومة الرئيس بيهي إلى قمع حريات الصحافة. في أواخر يوليو، اعتقلت السلطات خمسة من موظفي بي بي سي ميديا أكشن، وألغت رخصة بي بي سي للعمل في الأراضي الصومالية. وبعد أقل من شهرين، أغلقت السلطات دار الإعلام لشبكة تليفزيون CBA.

جرت عدة جولات من الوساطة بين الحكومة والمعارضة، لكن لم تسفر أي منها إلى إجماع على المسار إلى الأمام. أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في أواخر سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لمدة تسعة أشهر – حتى يوليو ٢٠٢٣ – وذلك بسبب عقبات فنية ومالية. وعقب ذلك بوقت قصير، مدد حزب “غورتي” ولاية الرئيس لمدة عامين وولاية خاصة به لمدة خمس سنوات. رفض حزبا المعارضة هذا التمديد، وأعلنا أنهما لم يعودا يعترفان بشرعية الحكومة الحالية.

في غضون عام، كان من المقرر أن تجري الصومال ثلاثة انتخابات وطنية، لكنها لم تجر أي منها بعد. مع استمرار الغموض الذي يحيط بالجدول الزمني للانتخابات المقبلة، تواجه الصومال مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، بعد أن كانت تمثل رواية وطنية رائعة عن التسوية والاستقرار.