English | Français

Un combattant du M23 près d’une mine de coltan à Rubaya, en RDC. (Photo : AFP/Camille Laffont)

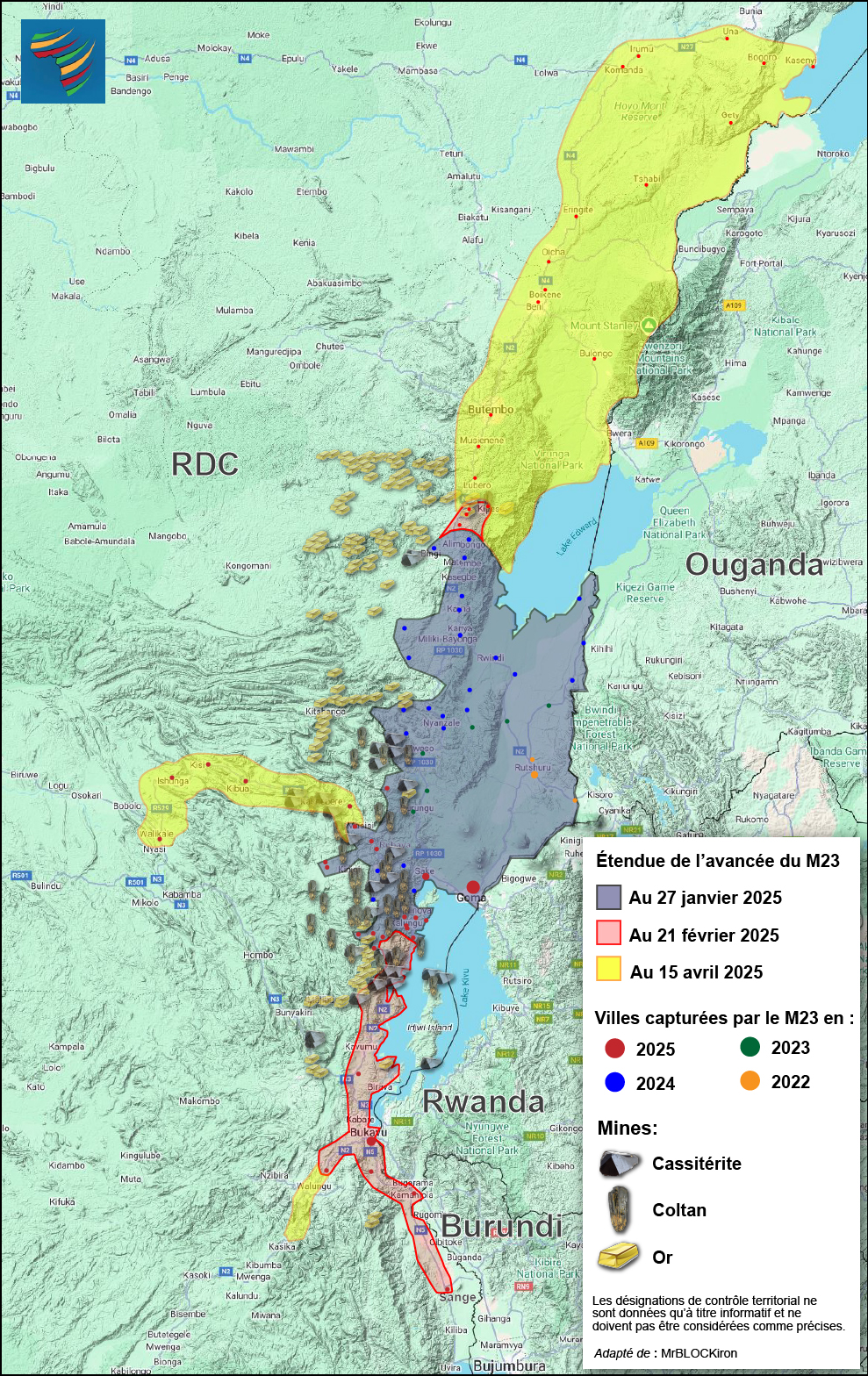

Plus de 1,1 million de personnes ont été déplacées suite à la dernière offensive rebelle du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui a débuté en décembre 2024. On estime que 7 000 personnes, principalement des civils, ont été tuées. Les hôpitaux restent submergés de blessés et les gens continuent de fuir vers les pays voisins et l’intérieur du pays. L’avancée rapide de la milice M23, soutenue par le Rwanda, et de sa coalition politique, l’Alliance fleuve Congo (AFC), a fait craindre que le pays ne soit découpé en zones d’influence et annexé. Les forces insurgées contrôlent actuellement des territoires importants sur quatre fronts dans l’est de la RDC :

- Au nord de la capitale provinciale du Nord-Kivu, Goma,

- Au sud de la capitale provinciale du Sud-Kivu, Bukavu,

- À l’ouest de Goma, à Walikale et dans les territoires environnants et

- Au nord du lac Edward, s’étendant le long de la frontière ougandaise jusqu’au lac Albert.

Au total, le M23 contrôle un territoire environ 8 fois plus grand que la Belgique. S’il continue à progresser vers les provinces voisines de la Tshopo et de Kisangani, la rébellion contrôlera une zone d’une superficie équivalente à celle de l’Allemagne.

L’Ouganda a simultanément déployé des forces au Congo dans le cadre d’un accord avec le gouvernement de la RDC pour lutter contre une menace distincte émanant d’un groupe criminel violent, les Forces démocratiques alliées, qui opère à la frontière entre l’Ouganda et la RDC. Le rôle de l’Ouganda reste cependant ambigu, car d’autres déploiements des Forces de défense du peuple ougandais dans la province d’Ituri pour combattre un autre réseau criminel, la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), ont eu lieu presque en même temps que les avancées du M23 plus au sud. Il est à noter que l‘Ouganda coopère depuis longtemps avec le Rwanda dans le cadre d’interventions militaires antérieures en RDC.

La présence dans l’est de la RDC des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), vestiges des forces impliquées dans le génocide au Rwanda en 1994, reste une source majeure de tension entre la RDC et le Rwanda.

Le rôle important joué par les pays étrangers en RDC a également alimenté les craintes d’une conflagration régionale rappelant les première et deuxième guerres du Congo, au cours desquelles au moins huit armées africaines ont déployé des forces pour soutenir les différents belligérants.

Le caractère multidimensionnel de la crise en RDC la rend particulièrement difficile à résoudre.

Outre ces dimensions régionales, la contestation de la nationalité et de la citoyenneté des Congolais d’origine rwandaise et burundaise dans l’est du Congo est un grief majeur qui a alimenté toutes les grandes rébellions en RDC.

La question de la gestion des vastes ressources naturelles et des richesses minérales du Congo est tout aussi litigieuse et sensible. Elles restent une source de conflit et de concurrence entre des dizaines de milices armées et les pays voisins.

La faible légitimité et capacité du gouvernement de la RDC, ainsi que son contrôle ténu des territoires en dehors de la capitale Kinshasa, l’ont rendu de plus en plus vulnérable aux rébellions et au sentiment anti-gouvernemental. Les victoires électorales controversées du président Félix Tshisekedi en 2019 et 2024, ainsi que la tentative de sa coalition au pouvoir de modifier la Constitution pour ouvrir la voie à un troisième mandat, ont encore érodé le soutien populaire au gouvernement.

Soldats de la Garde républicaine de la RDC dans les rues de Kinshasa.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), fortes de 150 000 hommes, sont entravées par l’indiscipline, des chaînes de commandement parallèles, des rémunérations irrégulières et un comportement prédateur. Cette inefficacité a facilité l’offensive des rebelles. Pour compenser ces faiblesses, le gouvernement Tshisekedi s’est tourné vers un ensemble de milices appelées Wazalendo et de mercenaires d’Europe de l’Est, sans toutefois parvenir à endiguer l’avancée des rebelles. Certaines milices, la police et des unités des FARDC auraient rejoint la rébellion.

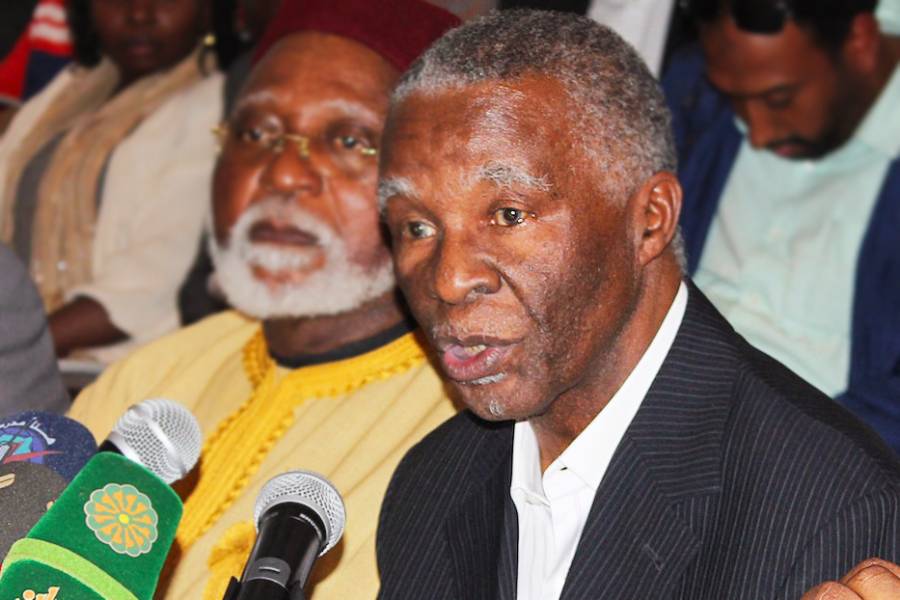

Cette complexité reflète les conflits précédents en RDC. Le dialogue inter-congolais (DIC) et les accords de Sun City (Afrique du Sud) qui en ont résulté et qui ont mis fin à la deuxième guerre du Congo (1998-2003) sont particulièrement pertinents. Ce conflit avait des causes profondes, des acteurs et des dimensions externes similaires à ceux de la crise actuelle. L’ancien président sud-africain Thabo Mbeki, l’un des principaux architectes de ces pourparlers, a fait remarquer que le conflit actuel ne présentait rien de fondamentalement nouveau en termes de questions essentielles. L’examen des leçons tirées du DIC peut donc fournir des orientations pour prévenir une nouvelle escalade de la crise actuelle en RDC.

Modalités pertinentes du dialogue inter-congolais

L’ancien président sud-africain Thabo Mbeki. (Photo : AFP)

La dernière initiative de paix de l’Union africaine (UA) en RDC implique la fusion des processus de Luanda et de Nairobi menés respectivement par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). Elle est composée d’un panel de cinq anciens présidents d’Afrique centrale, d’Afrique du Sud et d’Afrique de l’Est : Uhuru Kenyatta (Kenya), Olusegun Obasanjo (Nigeria), Kgalema Motlanthe (Afrique du Sud), Sahle-Work Zewde (Éthiopie) et Catherine Samba-Panza (République centrafricaine). L’UA a désigné le président togolais Faure Gnassingbé pour coordonner le processus.

Les médiateurs africains sont confrontés à deux défis immédiats. Premièrement, ils doivent s’approprier l’initiative de paix en RDC en la dotant de ressources financières et techniques adéquates, tout en décourageant les parties de faire du « forum shopping ». Deuxièmement, il s’agit de lancer un processus congolais inclusif qui trouve une solution globale aux dimensions internes et externes de la crise.

La deuxième guerre du Congo a été réglée par le DIC, dont la médiation a été assurée par feu le président du Botswana, Ketumile Masire, avec le soutien du président Mbeki. De nombreux signataires du DIC restent engagés dans le processus politique. De nombreux diplomates régionaux et garants internationaux qui ont façonné le dialogue recherchent également activement des solutions à la crise actuelle.

Le contexte

La deuxième guerre du Congo a consisté en une offensive menée par trois groupes rebelles soutenus par l’Ouganda et le Rwanda pour renverser le gouvernement du défunt président de la RDC, Laurent Kabila. Ce dernier était soutenu militairement par l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe. Ceci est pertinent pour la crise actuelle car la SADC a déployé des troupes du Malawi, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie pour soutenir la contre-offensive de la RDC contre le M23. La SADC a décidé de retirer ses forces à la fin du mois de février afin de se concentrer sur des solutions diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu.

Des représentants de la SADC et des armées zambienne et sud-africaine lors de la cérémonie de signature du cessez-le-feu entre le M23 et la mission de la SADC en RDC. (Photo : AFP/Jospin Mwisha)

La fusion des initiatives de paix de la SADC et de la CAE suit une démarche similaire à celle adoptée lors de la deuxième guerre du Congo. La fusion des processus de paix des deux organismes régionaux à l’époque a ouvert la voie à l’accord de paix de Lusaka de 1999 – un cessez-le-feu de toutes les forces étrangères qui a résolu la dimension externe de la crise. Médié par un engagement fort de l’Afrique du Sud, d’abord par Nelson Mandela puis par Thabo Mbeki, l’accord de paix de Lusaka de 1999 a mis fin aux hostilités entre six pays africains. Il a facilité le retrait des armées, mis en place une commission de surveillance du cessez-le-feu et contribué à la conclusion d’autres accords, tels que l’accord de Pretoria de 2002 entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu’un accord distinct entre l’Ouganda et l’Angola qui a conduit à la création de l’accord de pacification de l’Ituri de 2003. L’accord de paix de Lusaka a également créé les conditions politiques nécessaires au succès du DIC.

Le processus

Le DIC a détourné l’attention des protagonistes militaires au profit d’une initiative stratégique impliquant les parties prenantes civiles congolaises.

Le DIC s’est développé en plusieurs étapes : une déclaration de principes fondamentaux a été signée en mai 2001 à Lusaka, en Zambie, par tous les groupes armés sous la pression de leurs bailleurs de fonds régionaux. Cette déclaration a été suivie d’une réunion plus large des parties prenantes congolaises à Abuja, au Nigeria, et à Addis-Abeba, en Éthiopie, respectivement en septembre et en octobre. Les participants ont convenu que le DIC devait comprendre cinq composantes : le gouvernement, l’opposition armée, l’opposition non armée, la société civile dans les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles, et les « Forces Vives » qui représentaient des organisations professionnelles et des personnalités influentes. Ces composantes ont choisi leurs équipes et se sont rendues à Sun City pour entamer les négociations. La nature inclusive de ce processus est très pertinente dans le contexte actuel, car tout accord devra bénéficier d’une large participation et d’une appropriation nationale afin d’accommoder les diverses composantes de la société congolaise.

Questions en suspens

Les accords de Sun City couvraient 36 articles liés aux problèmes qui ont affecté le Congo depuis l’indépendance. Les principaux piliers thématiques étaient les suivants :

- Libéralisation politique,

- Libre circulation des personnes, des biens et des services,

- Gestion des ressources minérales,

- Réforme du secteur de la sécurité,

- Forces étrangères, dont les mercenaires,

- Désarmement des acteurs non étatiques,

- Vérification des antécédents et recrutement dans les services de sécurité,

- Unité territoriale,

- Nationalité et citoyenneté et

- Protection des minorités.

Articles pertinents issus du processus de DIC

Article 3

- Édiction des garde-fous pour garantir que le Congo soit gouverné comme un État démocratique. Interdiction explicite de l’accession au pouvoir par une rébellion armée ou un coup d’État militaire.

Article 5

- Interdiction de la pratique consistant à juger des civils devant des tribunaux militaires, et réorganisation du système de justice militaire, mise en place d’un processus d’examen indépendant des crimes commis par les forces militaires contre des civils.

Article 13

- Création d’un mécanisme indépendant chargé de superviser le recrutement d’individus dans l’armée nationale, de veiller à ce que les modes de recrutement reflètent la composition nationale des groupes de population et d’interdire le recrutement d’enfants soldats.

Article 14

- Mise en place d’un système visant à intégrer les anciennes forces gouvernementales et les anciennes organisations rebelles dans une nouvelle armée nationale.

Article 15

- Mise en place d’un système de sanctions à l’encontre des individus, des groupes ou des partis violant les dispositions des accords de Sun City, ses institutions et l’esprit des résolutions adoptées. Cet article a également suscité la création d’un organe indépendant habilité par la Constitution à superviser la mise en œuvre des accords.

Les questions de l’unité territoriale et de la gestion des ressources minérales étaient particulièrement controversées, car la RDC était divisée en zones militaires contrôlées par le gouvernement, les groupes rebelles et leurs soutiens étrangers. Les accords de Sun City ont affirmé l’unité du Congo au sein d’un système provincial permettant l’autonomie locale au sein d’une république unitaire.

Les accords visaient également à stabiliser le secteur minier par le biais de réglementations anti-corruption et de responsabilisation, d’une mise en œuvre judicieuse du droit du travail et d’une gestion équitable des richesses nationales du pays. Ces mesures ont été codifiées dans le cadre juridique du Congo.

La contestation de la citoyenneté est une autre question épineuse. Les gouvernements congolais successifs ont parfois refusé de reconnaître le statut de citoyen des Congolais d’origine rwandaise et burundaise, y compris les Banyamulenges et les Banyamasisi. Jouant sur le ressentiment populaire des Congolais à l’égard du Rwanda pour mobiliser leur soutien, ces tactiques ont rendu ces communautés apatrides. Ce ressentiment, à son tour, a été un outil de recrutement pour tous les mouvements rebelles émergeant de l’est de la RDC. Ils ont été soutenus par le Rwanda et l’Ouganda, qui sympathisent avec ces groupes sur la base de leurs propres expériences historiques.

Article 32—Nécessité d’aborder les lois sur la citoyenneté et la nationalité

L’article 32 des accords de Sun City reconnaît que les lois congolaises sur la nationalité sont une source d’incertitude et de tension car elles ne disent rien sur la citoyenneté de certaines minorités, en particulier celles d’origine rwandaise et burundaise. Cet article indique que la politisation de la nationalité de ces segments de la population a été « une cause majeure des grandes crises du Congo, entraînant des sentiments de privation, de haine et de profonds clivages au sein de la population ». En outre, l’article prévient que « seule une réelle volonté politique peut garantir la résolution de la crise née de la question de la nationalité ».

Les six mesures suivantes ont été adoptées pour remédier à la situation :

- La reconnaissance du fait que toutes les communautés résidant dans les régions qui sont devenues la République démocratique du Congo au moment de l’indépendance jouissaient des mêmes droits et de la même protection que les citoyens congolais.

- Une disposition prévoyant un recensement de la population afin d’améliorer la planification, l’affectation des ressources et l’identification des communautés nécessitant une protection et l’application des droits de citoyenneté.

- Révision des lois sur la citoyenneté pour les mettre en conformité avec les accords.

- Un programme national de sensibilisation et de réconciliation pour lutter contre les sentiments négatifs et le ciblage des minorités.

- Un processus par lequel la double citoyenneté pourrait être étudiée.

- Une voie vers un système judiciaire efficace pour garantir que les demandes de citoyenneté soient traitées de manière professionnelle, rapide et impartiale.

Résultats du dialogue inter-congolais

Les accords de Sun City ont donné au Congo une nouvelle constitution en 2005, des élections en 2006 (les premières depuis l’indépendance en 1960), une architecture institutionnelle plus démocratique et une forte culture d’engagement civique et de résistance à la dictature qui perdure à ce jour. La participation vigoureuse et active de la société civile à Sun City est l’une des caractéristiques du dialogue inter-congolais, qui s’est appuyé sur des traditions antérieures d’engagement civique lors de la Conférence nationale souveraine de 1992, qui a été interrompue pendant la période qui a conduit à la première guerre du Congo. Il convient de rappeler qu’environ 40 % des signataires des accords de Sun City étaient issus de la société civile.

Les négociateurs de Sun City ont notamment convenu que, pendant la période de transition, l’Assemblée nationale devait être fortement représentée par la société civile. Grâce à cela, la période entre 2006 et 2009 a vu l’émergence d’une Assemblée nationale dynamique et a servi de contrôle efficace de l’autorité exécutive. La chambre basse a mené 43 enquêtes indépendantes qui ont abouti à la sanction de ministres et à la réaffectation de dépenses. La chambre haute a supervisé 28 enquêtes indépendantes qui ont permis de remédier à de nombreux cas de mauvaise conduite de l’exécutif.

La persistance de la diplomatie africaine et de l’engagement international, ainsi que la force de l’influence de l’Afrique du Sud à l’époque, ont joué un rôle crucial dans l’obtention des compromis qui ont abouti aux accords.

Leçons tirées des réussites et des échecs

Le DIC a détourné l’attention des protagonistes militaires au profit d’une initiative stratégique impliquant les parties prenantes civiles congolaises. Les médiateurs d’aujourd’hui voudront réaliser un pivot similaire.

Un mécanisme de suivi rigoureux sera nécessaire pour évaluer le respect de tout accord conclu.

En s’inspirant du DIC, une réunion multipartite d’acteurs congolais devrait être organisée dans le cadre d’un dialogue national. Ce dialogue permettrait d’établir l’ordre du jour et d’identifier les questions à résoudre. Les participants devraient inclure des représentants de l’opposition non armée, de la société civile, des organisations confessionnelles et d’autres coalitions notables de la société civile.

Les efforts diplomatiques visant à résoudre les tensions entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda doivent être renforcés afin de créer un environnement propice au dialogue national. L’expérience passée a montré que pour que la paix et la stabilité s’installent en RDC, la pression régionale et internationale sur les parties extérieures doit être maintenue et les signataires doivent avoir à rendre des comptes.

Un mécanisme de suivi rigoureux sera nécessaire pour évaluer le respect de tout accord conclu et prendre des mesures correctives en cas de risque. L’un des principaux enseignements du DIC est que cette tâche ne peut être confiée aux seuls hommes politiques, car ils trouveront des moyens de revenir sur leurs engagements. Par exemple, alors que l’Assemblée nationale post-DIC comprenait initialement des composantes importantes de la société civile, le pouvoir exécutif a décidé d’abolir cette représentation dans le but de réaffirmer la centralisation de l’autorité. Cela s’est produit par le biais de la fraude électorale pour obtenir la supermajorité dans les deux chambres, de lois partisanes, de pots-de-vin et de corruption, et d’un manque d’engagement envers un principe cardinal des Accords de Sun City, à savoir la coégalité des branches du gouvernement. Depuis 2010, l’Assemblée nationale n’est plus que l’ombre d’elle-même.

De même, la question de la citoyenneté des Congolais d’origine rwandaise continue d’être instrumentalisée par certaines élites politiques et certains groupes rebelles.

Pour que la paix et la stabilité s’installent en RDC, la pression régionale et internationale sur les parties extérieures doit être maintenue et les signataires doivent avoir à rendre des comptes.

Des élites nationales peu scrupuleuses ont également veillé à ce que des institutions clés de Sun City, telles que le Conseil supérieur pour la promotion de la conduite ethnique et la lutte contre la corruption et une Cour pénale internationale spéciale pour traiter les crimes de guerre, ne soient pas mises en place. De même, ils n’ont pas organisé de recensement de la population comme l’exigeaient les accords. (Le dernier recensement au Congo remonte à 1964.) Une partie du problème réside dans le fait que les garants régionaux et internationaux se sont moins impliqués dans le contrôle du respect des accords. Cette tâche a été laissée aux élites congolaises, qui n’y voyaient guère d’intérêt.

Ces leçons sont toujours d’actualité. Les accords du DIC et de Sun City ont constitué une feuille de route efficace pour mettre fin à la dernière guerre du Congo. Cependant, ils ne se sont pas imposés d’eux-mêmes. S’appuyer sur cette feuille de route pour faire face à la crise actuelle nécessitera une plus grande attention sur la mise en œuvre et la création d’incitations pour maintenir l’adhésion aux articles convenus au fil du temps.

*Paul Nantulya a participé en tant qu’observateur aux discussions préparatoires du dialogue inter-congolais, au dialogue de Sun City et aux engagements ultérieurs.

Ressources complémentaires

- Paul Nantulya, « Risque de conflit régional suite à la chute de Goma et à l’offensive du M23 en RDC », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 29 janvier 2025.

- International Crisis Group, « Chute de Goma en RDC : agir de toute urgence pour éviter un conflit régional », Déclaration, 28 janvier 2025.

- Paul Nantulya, « Comprendre les pressions exercées par la RDC pour le départ de la MONUSCO », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 20 mai 2024.

- Peter Fabricius, « Once more into the breach : SADC Troops in DRC », ISS Today, Institute for Security Studies, 9 février 2024.

- Coralie Pierret, « Les ‘Wazalendo’ : des « patriotes » en guerre dans l’est de la RDC », Le Monde, 13 décembre 2023.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « Le Rwanda et la RDC risquent la guerre avec l’émergence de la nouvelle rébellion du M23 : une explication », Éclairage, 29 juin 2022.

- Kasaija Phillip Apuuli, « The Politics of Conflict Resolution in Congo : The Inter Congolese Dialogue », Africa Journal for Conflict Resolution, Issue 1, 2004.

Plus d’informations sur : République démocratique du Congo