English | Français

Le chef du Front de libération de Maçina, Amadou Koufa (au centre), dans une vidéo publiée par le groupe en février 2023.

Le Sahel a été désigné comme le théâtre de la violence des islamistes militants le plus meurtrier en Afrique durant quatre années consécutives. 55 % de l’ensemble de ces morts ont eu lieux au Sahel, avec 10 400 sur un total de 18 900 morts à l’échelle du continent. On estime que 67 % de tous les non-combattants tués par des groupes islamistes militants en Afrique l’ont été au Sahel.

La violence des islamistes militants au Sahel n’est pas uniforme, mais marquée par des schémas concomitants d’expansion, de stabilisation et de légère diminution.

Trois pays du Sahel – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – sont au cœur de la violence des islamistes militants dans la région. Cette violence a pris de l’ampleur ces dernières années. Les décès liés à ces groupes sont plus de deux fois et demie supérieurs aux niveaux observés en 2020 lors du premier coup d’État militaire au Mali. Les coups d’État ultérieurs au Burkina Faso et au Niger ont également été suivis d’une dégradation de la sécurité. Depuis le début des insurrections, il y a plus de dix ans, les groupes islamistes militants contrôlent plus de territoires et d’axes de transport que jamais dans ces trois pays. Ces chiffres sont probablement en deçà de la réalité, car les juntes militaires des trois pays ont systématiquement intimidé les journalistes qui dénonçaient les revers militaires.

L’aggravation de la menace sécuritaire dans les pays du Sahel se traduit par une pression croissante sur les pays côtiers voisins d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie.

La violence des islamistes militants au Sahel n’est pas uniforme, mais elle est marquée par des schémas concomitants d’expansion, de stabilisation et de légère diminution. Ces tendances divergentes méritent une analyse plus approfondie afin de mieux comprendre les points de vue, acteurs et objectifs des différents groupes extrémistes à l’origine de cette violence.

À groupes multiples, intérêts multiples

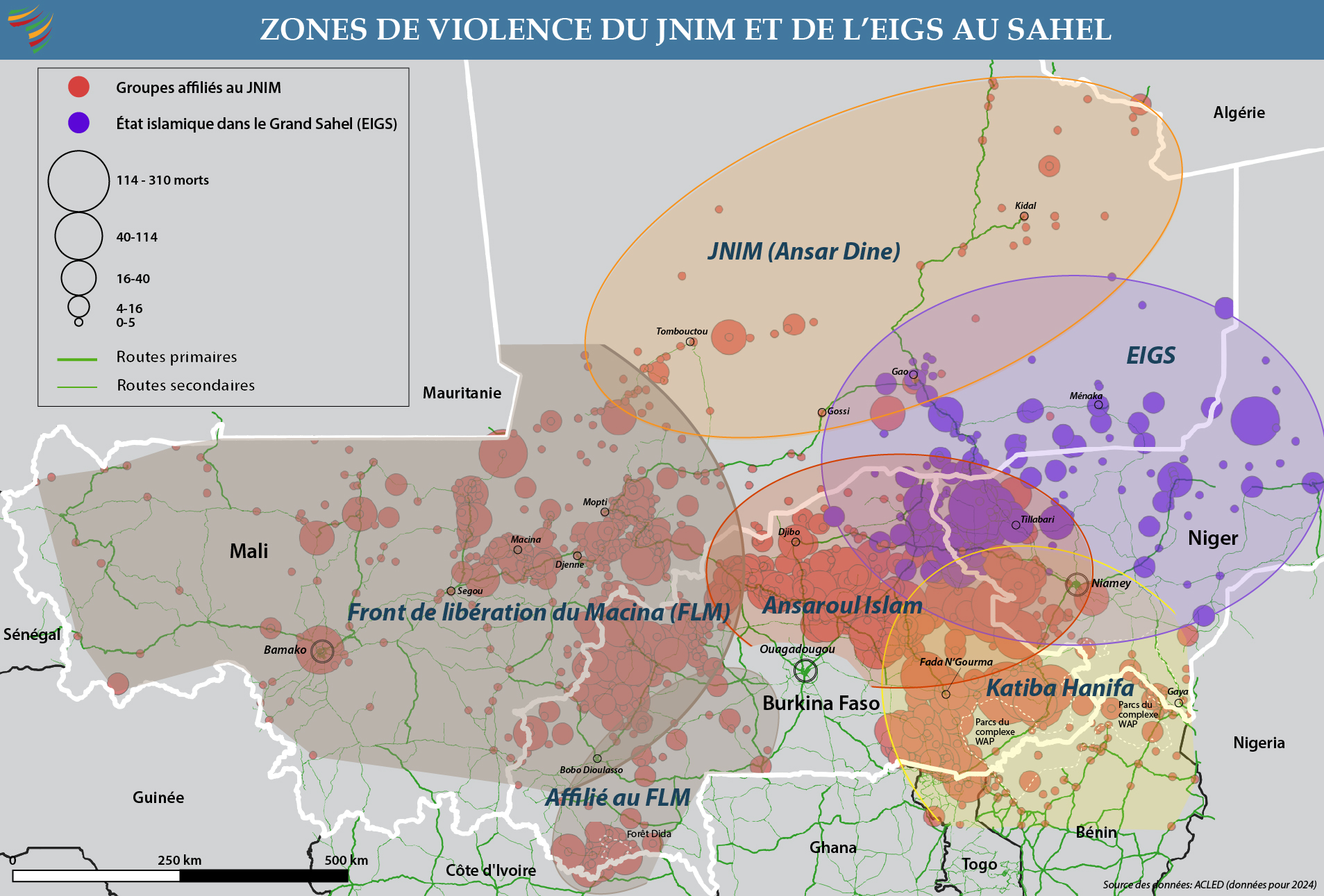

La menace des groupes islamistes militants au Sahel est multidimensionnelle, avec des groupes distincts possédant chacun son propre leadership, sa structure organisationnelle, ses objectifs, sa collecte de fonds, son mode de recrutement et ses tactiques. En 2017, plusieurs de ces groupes militants affiliés à Al-Qaïda ont rejoint un groupement appelé Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM) (en français « Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans » ou GSIM) pour coordonner leurs activités et soustraire les entités composites à la surveillance.

Le groupe le plus actif du JNIM est le Front de libération du Maçina (FLM), dirigé par le charismatique prédicateur peul Amadou Koufa. Le FLM a consolidé son emprise sur le territoire autour de son bastion du centre du Mali et a utilisé cette base pour s’étendre au sud du Mali et au Burkina Faso. Il a notamment mené une attaque très médiatisée contre une base de la gendarmerie à Bamako, la capitale, en septembre 2024, au cours de laquelle des dizaines de soldats ont été tués et l’avion présidentiel incendié.

Militants d’Ansaroul Islam dans le nord du Burkina Faso, date inconnue. (Photo : capture d’écran)

D’autres contingents du JNIM, comme Ansaroul Islam et Katiba Hanifa, ont poursuivi leurs activités dans le nord et l’est du Burkina Faso, consolidant leurs positions et s’étendant plus au sud dans les zones frontalières du Togo et du Bénin.

Les groupes islamistes militants se sont implantés pour la première fois au Sahel, dans le nord du Mali, il y a deux décennies, avec l’émergence de combattants d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui opéraient en Algérie. S’appuyant sur cette influence croissante, un leader touareg originaire de Kidal, Iyad ag Aghali, a fondé le groupe Ansar Dine en 2011. Ansar Dine est ensuite devenu le pilier fondateur du JNIM, ag Ghali étant reconnu comme son émir officiel.

Une autre ramification d’AQMI est l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), qui s’est rebaptisé en 2015 en prêtant allégeance à l’État islamique. S’appuyant sur son contrôle territorial de facto dans la région de Ménaka au nord du Mali (qui a été consolidé après le retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en décembre 2023), l’EIGS a intensifié ses attaques violentes dans l’ouest du Niger, où le nombre de morts a bondi de 66 % (pour atteindre 1 318 morts) au cours de l’année écoulée. Dirigés par Abu al Bara al Sahrawi, les militants de l’EIGS ont également maintenu leur pression autour de la ville de Gao, dans le nord du Mali, et dans les provinces d’Oudalan et de Séno, dans le nord du Burkina Faso, où ils se sont parfois heurtés à des militants affiliés au JNIM. La concentration des activités de l’EIGS dans cette région suggère que l’EIGS s’est forgé un territoire par rapport au JNIM, l’EIGS opérant en tant qu’acteur principal à Ménaka et dans l’ouest du Niger.

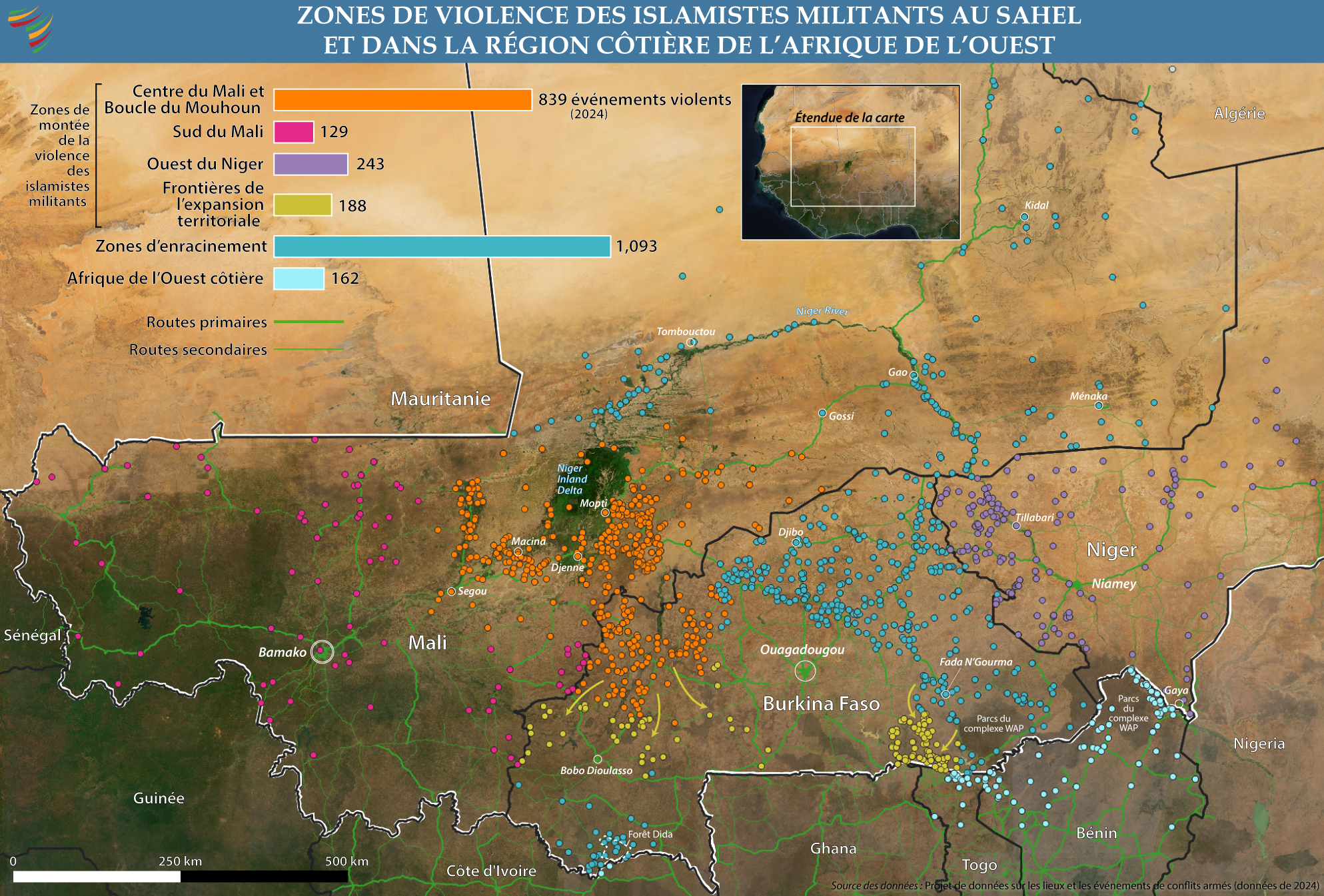

En passant au crible ces acteurs concurrents et ces zones d’influence, trois grands modèles de violence des islamistes militants se dégagent dans le Sahel :

- Des zones de montée de la violence des groupes islamistes militants,

- Des zones d’enracinement des groupes islamistes militants et

- Des menaces sur les zones frontalières des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

Cliquez pour imprimer le PDF en haute résolution.

Cliquez pour imprimer le PDF en haute résolution.

Zones de montée de la violence des islamistes militants

Les zones de montée de la violence des islamistes militants sont à l’origine de 42 % des morts signalées au Sahel au cours de l’année écoulée. Trois zones se distinguent particulièrement.

Centre du Mali et Boucle du Mouhoun, Burkina Faso [voir les points ● sur la carte de la zone]

C’est au centre du Mali et dans la région voisine de la Boucle du Mouhoun, au nord-ouest du Burkina Faso, que le FLM reste le plus profondément enraciné. Le FLM a effectué des recrutements en exploitant les tensions économiques et politiques entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs du centre du Mali. Le FLM cible les jeunes Peuls en se présentant comme des soutiens aux revendications des éleveurs.

Le FLM a mobilisé le recrutement en exploitant les tensions économiques et politiques entre les communautés pastorales et agricoles.

Au fur et à mesure de leur avancée au Burkina Faso, les militants du FLM se sont livrés à des vols de bétail, à l’incendie de villages et à la destruction de ponts, appauvrissant et déplaçant encore davantage les communautés qui ont résisté à leur présence. Cette situation s’inscrit dans une tendance où le FLM s’est imposé par la violence et, ce faisant, a pris le contrôle d’une plus grande partie du territoire, des voies de communication et de l’activité économique.

- Les régions de Ségou et de Mopti, au centre du Mali, ont connu plus d’événements violents (605) et de morts (1 557) que jamais.

- L’augmentation de 38 % du nombre de morts enregistrées dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso (soit 1 199 morts) est la plus importante de toutes les régions du pays sur une même année. L’année précédant les deux coups d’État militaires de 2022 au Burkina Faso, la Boucle du Mouhoun avait enregistré 58 morts.

- Dans la Boucle du Mouhoun, à Mopti et à Ségou, le nombre de morts liées à des groupes islamistes militants a augmenté de 165 % (de 1 038 à 2 756) entre 2021 et 2024.

- Environ une mort sur trois liée à des groupes islamistes militants au Mali et au Burkina Faso a eu lieu dans la Boucle du Mouhoun, à Mopti ou à Ségou en 2024.

Alors que le FLM s’étend vers le sud depuis le centre du Mali et la Boucle du Mouhoun jusqu’au sud-ouest du Burkina Faso, il représente une menace croissante pour Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso (avec une population de 1,2 million d’habitants) et le centre économique de la sous-région. La prise du territoire entourant Bobo Dioulasso permettrait au FLM de relier son contingent principal de forces aux combattants affiliés au FLM déjà établis dans le sud-ouest du Burkina Faso, près de la frontière avec la Côte d’Ivoire. Cela placerait également le FLM en position de pousser vers l’ouest en direction de Bamako et de la frontière avec la Guinée.

La force d’avant-garde du FLM à la frontière ivoirienne

[Voir les points ● dans le sud-ouest du Burkina Faso sur la carte de la zone]

Depuis 2019, une ramification de militants liés au FLM s’est retranchée autour de la forêt de Dida, dans le sud-ouest de la région des Cascades du Burkina Faso. Ces militants ont eu du mal à s’implanter dans le nord de la Côte d’Ivoire, mais ont exploité les réseaux de contrebande et de trafic ainsi que les sites d’exploitation minière artisanale dans la région. Dirigé par un commandant utilisant le nom de guerre « Hamza », ce groupe islamiste militant a recruté parmi les populations marginalisées, s’est mêlé à des acteurs criminels et a établi des flux de revenus continus qui ont rendu les extrémistes violents plus autonomes.

Sud du Mali [Voir les points ● sur la carte de la zone]

Le FLM utilise également sa base au centre du Mali et dans la Boucle du Mouhoun pour organiser d’autres attaques dans le sud du Mali. L’expansion du FLM dans cette région représente un développement alarmant puisque 60 % des citoyens maliens résident dans le sud du Mali. La région est également le cœur agricole du pays, où la culture du coton fait vivre plus de 4 millions de personnes, soit environ 20 % de la population. Le sud du Mali est également la région où l’on trouve le plus de mines industrielles, ce qui lui confère une importance stratégique pour l’économie du pays. L’or domine le secteur minier du Mali, représentant plus de 90 % de la production minérale du pays. Des gisements de diamants, de sel gemme, de phosphates, de pierres semi-précieuses, de bauxite, de minerai de fer et de manganèse sont également exploités dans cette région. Les deux principaux produits d’exportation du Mali, l’or et le coton, représentent environ 80 % des recettes d’exportation de l’économie malienne. La détérioration de la situation sécuritaire dans le sud du Mali laisse donc présager des perturbations croissantes pour le pays.

- Bamako a subi une attaque majeure en septembre 2024 lorsque les forces du FLM ont attaqué une école de gendarmerie, entraînant la perte de dizaines de soldats. L’année dernière, le nombre d’événements violents survenus dans un rayon de 150 km autour de Bamako a presque triplé par rapport à il y a quatre ans.

- Aucune autre zone du Sahel n’a enregistré une augmentation aussi importante de l’activité des groupes islamistes militants que le sud du Mali au cours de l’année écoulée, les morts liées à des événements violents ayant fait un bond de 87 % (de 168 à 314).

Ouest du Niger [voir les points ● sur la carte de la zone]

La situation géographique stratégique de l’ouest du Niger, à cheval sur le centre du Mali et l’est du Burkina Faso, en fait une zone de contrôle très influente pour les groupes islamistes militants. Depuis le coup d’État militaire de juillet 2023 à Niamey, les événements violents et les morts qui y sont associés ont considérablement augmenté dans cette zone, le JNIM et l’EIGS se forgeant des zones d’influence au Niger.

Camp de déplacés à Ménaka, Mali. (Photo : Minusma )

Les affiliés du JNIM, Ansaroul Islam et Katiba Hanifa, ont pris pour cible les couloirs commerciaux facilitant les échanges entre Ouagadougou et Niamey. S’appuyant sur sa base dans la région de Ménaka au Mali, l’EIGS a également rapidement étendu son contrôle sur le territoire de l’ouest du Niger depuis le coup d’État. L’EIGS a lancé des attaques de plus en plus meurtrières dans la région de Tillaberi. Cela lui a permis de perturber gravement le transport vers le nord entre Niamey et Gao au Mali.

L’EIGS et Ansaroul Islam ciblent également différents tronçons de la principale artère ouest reliant Niamey à Djibo, au Burkina Faso. Dans le même temps, un obscur groupe lié au JNIM récemment apparu, appelé Katiba Hanifa, perturbe un axe de transit commercial majeur reliant Niamey à Ouagadougou en passant par la ville de Fada N’Gourma, dans l’est du pays. Ces développements constituent une menace croissante pour la sécurité et l’économie de Niamey, qui se trouve de plus en plus encerclée par les deux factions extrémistes.

L’EIGS s’est également implanté dans le nord du Burkina Faso, dans les provinces d’Oudalan et de Seno, où les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger se rejoignent. L’effet collectif de ces escalades est une détérioration constante de la situation sécuritaire dans l’ouest du Niger.

- Les morts liées à la violence des islamistes militants dans l’ouest du Niger ont augmenté de 66 %, passant de 793 en 2023 à 1 318 en 2024. Ces morts représentent une augmentation marquée de la létalité alors que le nombre d’événements violents n’a augmenté que marginalement, passant de 230 à 243 au cours de la même période.

- La région nigérienne de Tillaberi, qui borde à la fois le Burkina Faso et le Mali, a enregistré 92 % des morts (1 212) liées aux groupes islamistes militants (principalement l’EIGS) dans l’ouest du Niger en 2024.

- Longtemps concentré sur Ménaka dans le nord du Mali, l’EIGS est aujourd’hui lié au même nombre d’événements violents dans l’ouest du Niger (145) que dans le nord du Mali (149). En étendant son influence vers le sud, à la fois à l’ouest et à l’est de Niamey, les militants de l’EIGS pourraient chercher à encercler la capitale nigérienne tout en prenant le contrôle des voies d’approvisionnement vers le nord-ouest du Nigeria.

- Le JNIM (probablement Ansaroul Islam), quant à lui, a étendu ses activités violentes à l’ouest et au sud-ouest du Niger. Il a été associé à 598 morts en 2024, soit une augmentation de 237 % par rapport à l’année précédente.

- Environ 90 % de ces attaques liées au JNIM dans l’ouest du Niger se sont concentrées dans deux zones : la région frontalière avec l’est du Burkina Faso et les zones frontalières du nord du Bénin. Ces dernières attaques sont probablement liées à la Katiba Hanifa.

Cliquez pour imprimer le PDF en haute résolution.

Cliquez pour imprimer le PDF en haute résolution.

Zones d’implantation des groupes islamistes militants—Nord du Mali et Nord du Burkina Faso [Voir lest points ● sur la carte de la zone]

Plusieurs régions du Sahel ont vu les chiffres de la violence des groupes islamistes militants se stabiliser ou diminuer légèrement. Par exemple, le nord du Mali et le nord du Burkina Faso, à l’exception de la Boucle du Mouhoun, ont connu une légère baisse du nombre d’événements violents et de morts par rapport aux niveaux de violence record enregistrés en 2023. Cependant, plutôt qu’une amélioration de la situation sécuritaire, ces plateaux semblent refléter le renforcement du contrôle sur ces territoires du nord où le JNIM (probablement Ansar Dine et Ansaroul Islam) et l’EIGS maintiennent depuis longtemps une présence. Ces zones de retranchement représentent 48% des morts au Sahel, soulignant le maintien d’un niveau élevé d’activité violente islamiste militante.

Même dans les régions du Sahel où les actes de violence enregistrés ont atteint un plateau ou ont diminué, des niveaux élevés d’instabilité persistent.

Dans le nord du Mali, où Ansar Dine opère depuis deux décennies, les militants étroitement liés à Iyad ag Aghali sont en mesure de contrôler les principales voies de communication et artères routières. Les attaques meurtrières sont si fréquentes que les civils sont obligés de faire appel à des escortes militaires, bien que ces convois tombent régulièrement dans des embuscades tendues par les militants. La faible densité de population et le terrain accidenté des campagnes offrent un refuge aux militants qui ont assiégé des dizaines de centres urbains.

Dans le nord du Burkina Faso, Ansaroul Islam, affilié au JNIM et dirigé par Jafar Dicko, s’est retranché autour de la ville de Djibo. Cette région du Burkina Faso, qui comprend les régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord, a subi plus de 25 % (2 674) de toutes les morts survenues sur le théâtre du Sahel.

Le nord du Burkina Faso a également été le théâtre de multiples incidents au cours desquels des militants ont tué des centaines de civils et de soldats lors d’attaques isolées au cours de l’année écoulée. En juin 2024, des militants probablement affiliés à Ansaroul Islam ont tué plus de 100 soldats lors d’une attaque contre une base militaire à Mansila, dans la région du Sahel, au nord-est du Burkina Faso. Dans la région du centre-nord, des militants ont attaqué des habitants de Barsalogho qui creusaient des tranchées défensives sous la supervision de soldats et de miliciens des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Quelque 400 civils auraient été tués lors de cette attaque en août 2024. Le même mois, des militants présumés d’Ansaroul Islam ont tendu une embuscade à un convoi de vivres escorté par les forces de sécurité dans la région de l’Est, tuant environ 150 soldats et miliciens alliés ainsi que des dizaines de civils. Ces événements sont parmi les pires jamais enregistrés dans l’histoire du Burkina Faso.

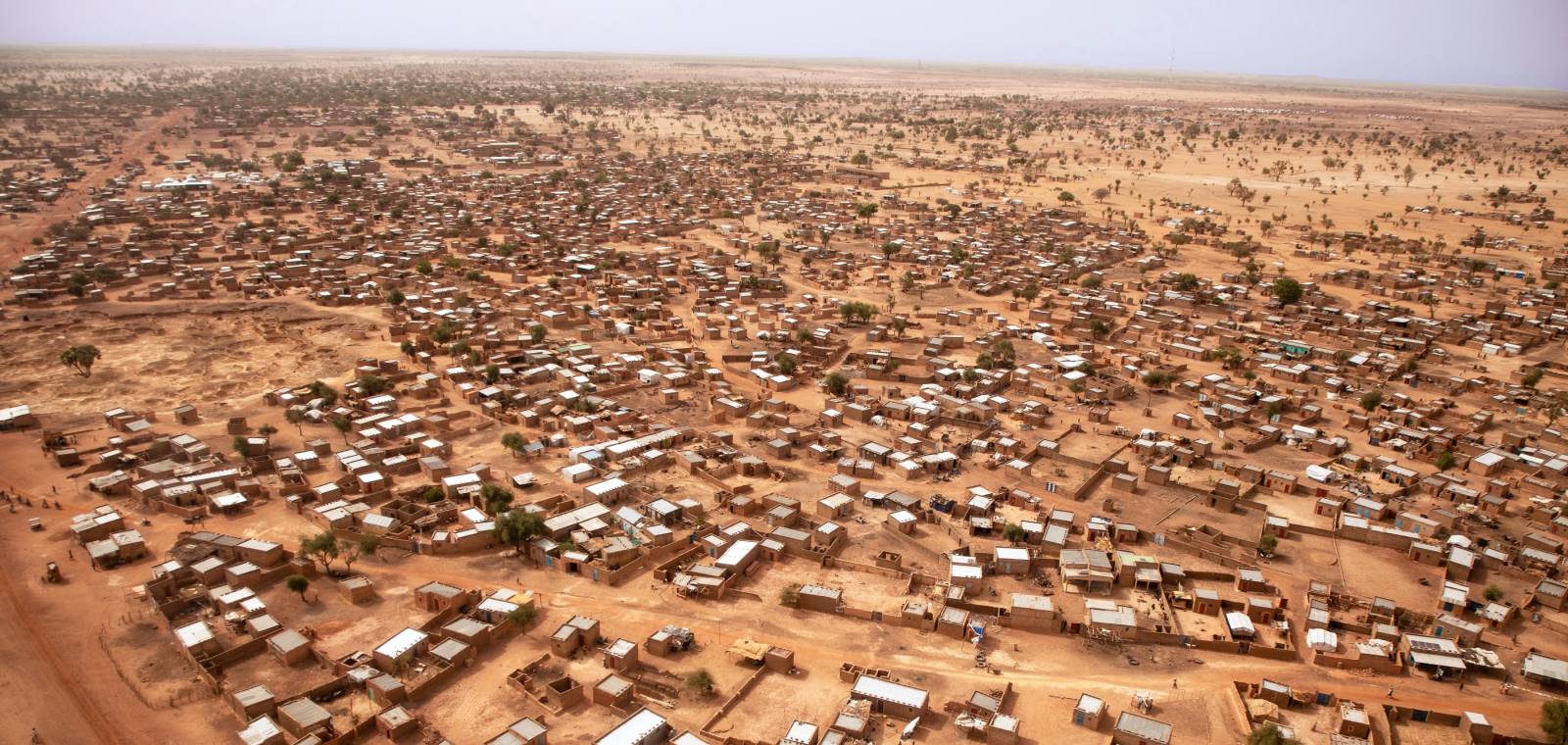

La ville de Barsalogho, au Burkina Faso. (Photo : AFP)

À partir de sa base dans le nord du Burkina Faso, Ansaroul Islam a pu s’étendre vers le sud et l’est, se liant à la Katiba Hanifa dans le sud-est du Burkina Faso, tout en exerçant une pression croissante sur Ouagadougou.

Dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, contestée par Ansaroul Islam et l’EIGS, les civils et les forces de sécurité ont fait l’objet d’attaques persistantes. Les attaques contre le personnel de santé de Médecins Sans Frontières (MSF) ont conduit l’organisation humanitaire à suspendre ses activités dans de nombreuses localités de cette région, notamment à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, et à Ménaka, dans le nord du Mali. À Ménaka, l’EIGS a effectivement assiégé plusieurs municipalités pour affirmer son contrôle de facto sur le territoire. Cette situation a entraîné une augmentation de 28 % du nombre de personnes déplacées dans la région et de 85 % du nombre de réfugiés fuyant Ménaka pour le Niger au cours de l’année écoulée.

Les blocages de l’EIGS, du FLM, d’Ansaroul Islam et d’Ansar Dine autour de Kidal et de Tombouctou ont plongé des régions du nord du Mali et du nord du Burkina Faso dans une situation d’urgence en matière d’insécurité alimentaire, condamnant des millions de personnes à souffrir d’une faim aiguë. Dans toute la région, des dizaines de municipalités restent assiégées, ce qui rend difficile l’acheminement de la nourriture et des autres produits de première nécessité à une population croissante de personnes déplacées de force.

En bref, même dans les régions du Sahel où les chiffres des actes de violence enregistrés se sont stabilisés pour atteindre un plateau ou ont globalement diminué, des niveaux élevés d’instabilité persistent.

Menaces pour les zones côtières d’Afrique de l’Ouest [Voir les points ● sur la carte de la zone]

L’expansion continue de la violence des islamistes militants au Mali, au Burkina Faso et au Niger a entraîné une augmentation du nombre d’attaques le long et au-delà des frontières des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, de la Mauritanie au Nigeria. L’attention s’est surtout portée sur le Bénin et le Togo, qui ont respectivement enregistré 153 et 96 morts liées à des groupes islamistes militants en 2024. Cependant, des dizaines d’attaques extrémistes violentes ont également eu lieu dans le sud du Mali, à moins de 50 km des frontières de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée. Jusqu’à récemment, ces zones frontalières n’avaient signalé que peu ou pas d’activités.

- Les morts liées à la violence des groupes islamistes militants dans un rayon de 50 km des frontières côtières de l’Afrique de l’Ouest ou au-delà ont augmenté de 27 %, passant de 1 601 à 2 036 entre 2023 et 2024. Et ce, même si les événements violents dans la même zone ont légèrement diminué, passant de 455 à 449 au cours de la même période.

- L’augmentation la plus notable s’est produite au Mali, où le nombre de morts liées à des groupes islamistes militants dans un rayon de 50 km de la frontière avec la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée est passé de 23 en 2023 à 125 en 2024.

- Pendant ce temps, dans le sud-ouest du Burkina Faso, les militants affiliés au JNIM ont maintenu leur menace à la frontière du nord de la Côte d’Ivoire. Les morts liées à ces groupes ont augmenté de 27 %, passant de 267 à 361 en 2024.

Sud-est du Burkina Faso [Voir les points ● sur la carte de la zone]

La pression exercée sur les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest a été particulièrement prononcée dans les zones frontalières et les aires protégées communes telles que les parcs du WAP, qui comprennent des territoires du Bénin, du Burkina Faso et du Niger et sont proches du Togo, du Ghana et du Nigeria. La situation transfrontalière des parcs amplifie la complexité de ce défi sécuritaire pour la coopération régionale.

La Katiba Hanifa, affiliée au JNIM, s’est établie dans le sud-est du Burkina Faso depuis 2018. Les militants utilisent des refuges dans les parcs du WAP pour infiltrer le Bénin et le Togo, tout en s’étendant simultanément vers l’ouest du Burkina Faso, le long de la frontière avec le Togo et le Ghana.

La Katiba Hanifa cible certains des principaux couloirs de transit commercial de la région, cherchant à exploiter et à couper les flux commerciaux des ports de Cotonou et de Lomé. En 2024, les militants ont fortement ciblé les réseaux routiers et les principaux postes-frontières, comme celui de Gaya au Niger. Cela représente une menace sérieuse pour Niamey. Le corridor de Cotonou traite plus de 50 % des échanges commerciaux du Niger, et 20 % des importations du Niger passent par le Burkina Faso, le long d’itinéraires que la Katiba Hanifa a également pris pour cible.

Route Nationale 7 (RN7) au Niger entre Gaya et Dosso. (Photo : NigerTZai )

En plus de perturber le commerce et d’exploiter les réseaux de contrebande et de trafic adjacents, les islamistes militants ont cherché à exploiter les sites d’extraction artisanale d’or autour de la réserve W-Arly-Pendari (WAP). Le parc est également une zone importante pour les éleveurs qui déplacent leurs troupeaux vers les marchés de l’Afrique de l’Ouest côtière ou qui cherchent des pâturages pour faire paître leur bétail. Les militants de la Katiba Hanifa extorquent régulièrement les éleveurs de bétail qui se déplacent à travers et autour des parcs, ajoutant ainsi une autre source de revenus importante à leurs activités.

À mesure que la Katiba Hanifa s’étend vers l’ouest à partir de sa base dans le sud-est du Burkina Faso, elle constitue une menace croissante pour les frontières septentrionales du Ghana. Si la Katiba Hanifa parvenait à s’étendre vers l’ouest à travers le sud du Burkina Faso, les militants affiliés au JNIM encercleraient effectivement Ouagadougou.

- Les morts liées à des groupes islamistes militants (probablement la Katiba Hanifa) dans la région Est du Burkina Faso – qui comprend le complexe WAP et borde le Niger, le Bénin et le Togo – ont presque triplé au cours des deux dernières années pour atteindre 1 472 morts.

- Dans la région Centre-Est du Burkina Faso, limitrophe du Togo et du Ghana, le nombre de morts a augmenté de 266 % (pour atteindre 612 morts) au cours de la même période.

La poussée continue des groupes islamistes militants vers le sud et l’ouest accentue la pression sur les frontières de tous les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. Il faudra donc redoubler de mesures proactives de sécurité et de gouvernance dans les régions septentrionales de ces pays afin d’atténuer cette menace et de maintenir la ligne de démarcation.

Ressources complémentaires

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « Les groupes islamistes militants maintiennent un haut niveau de létalité », Infographie, 18 février 2025.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « Les groupes islamistes militants avancent au Mali », Infographie, 24 septembre 2024.

- Daniel Eizenga et Amandine Gnanguênon, « Recadrer la réponse des pays côtiers d’Afrique de l’ouest à l’extrémisme violent », Bulletin de la sécurité africaine, n° 43, Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique, juillet 2024.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « La crise au Burkina Faso continue son engrenage », Infographie, 29 août 2023.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « Cinq zones de violence des groupes islamists militants au Sahel », Infographie, 26 septembre 2022.

- Daniel Eizenga et Wendy Williams, « Le puzzle formé par le JNIM et les groupes islamistes militants au Sahel », Bulletin de sécurité africaine n°38, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, décembre 2020.

En savoir plus : Sahel Lutte contre l’extrémisme violent en Afrique