English | Français

Des membres de la Croix-Rouge congolaise et de la Protection civile enterrent des dizaines de victimes dans un cimetière de Goma, le 4 février 2025. Au moins 2 900 personnes ont été tuées lors de la prise de la capitale du Nord-Kivu par le M23. (Photo : ALEXIS HUGUET / AFP)

La chute de Goma aux mains des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) a provoqué une onde de choc dans la région qui risque de provoquer une guerre régionale de plus grande ampleur. Les souvenirs des guerres dévastatrices du Congo de la fin des années 1990 et du début des années 2000, qui a vu intervenir sept armées africaines et causé la mort de 5,4 millions de Congolais, sont encore frais dans les mémoires.

Cette évolution est particulièrement alarmante car il est largement reconnu que le M23 est soutenu par la Force de défense rwandaise (FDR) pour appuyer les intérêts rwandais en République démocratique du Congo (RDC). Outre les quelque 6 000 soldats du M23, environ 4 000 membres des forces rwandaises se trouvent actuellement en RDC. Les enquêtes de l’ONU ont montré que le M23 reçoit également le soutien de l’Ouganda. Des rapports indiquent que des troupes congolaises, des milices alignées sur le gouvernement connues sous le nom de Wazalendo et des mercenaires étrangers se sont rendus aux troupes des FDR en RDC.

La chute de Goma aux mains des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) a provoqué une onde de choc dans la région et risque de déclencher une guerre régionale plus vaste.

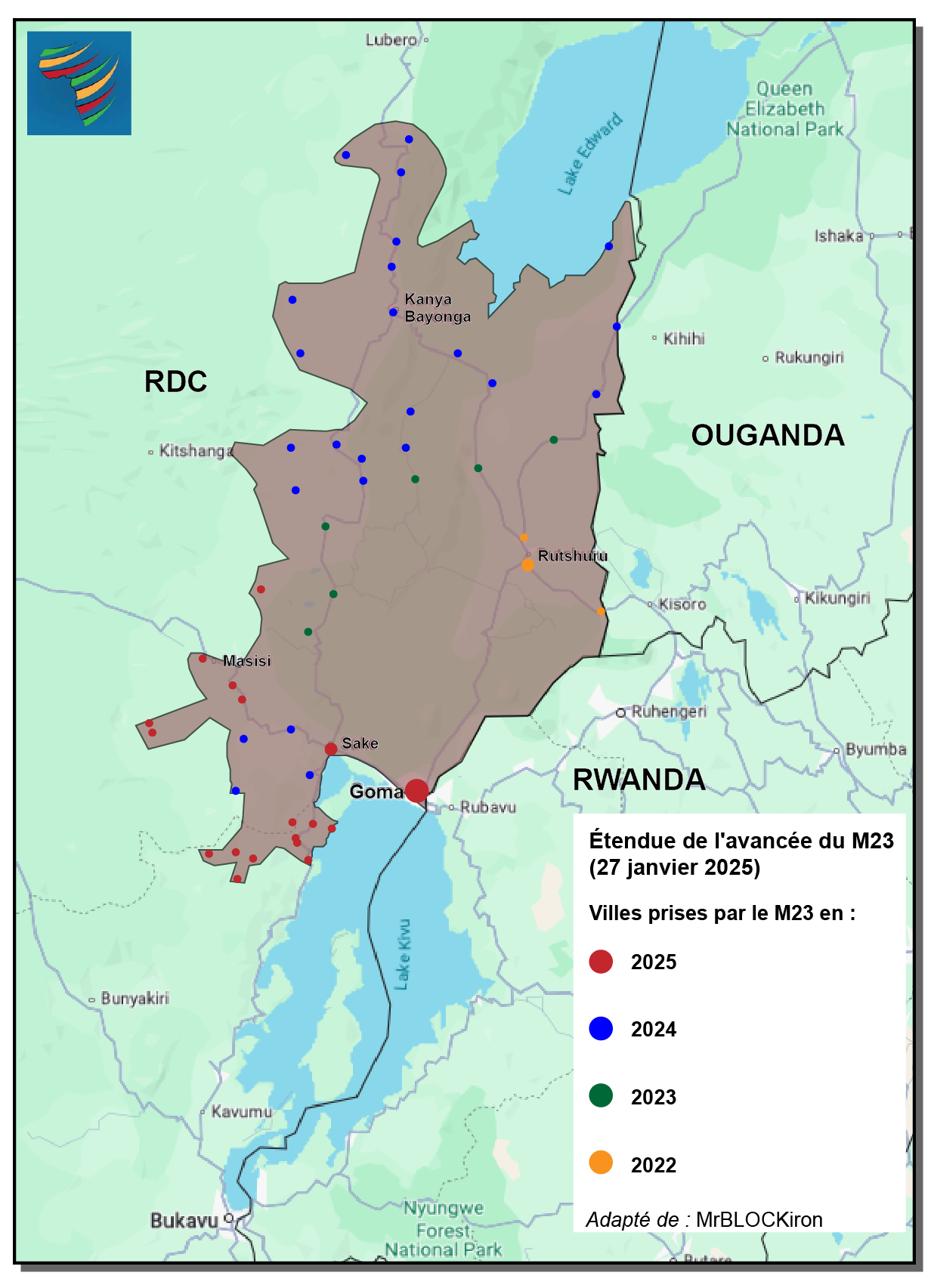

La prise de Goma, capitale de la province stratégique riche en minerais du Nord-Kivu dans l’est de la RDC, bien planifiée et exécutée, s’inscrit dans le cadre d’une offensive de plus en plus vaste menée par le M23 depuis 2022 pour prendre le contrôle de ces territoires. Cette évolution s’est accompagnée de tentatives de mise en place d’une administration civile parallèle dans les zones contrôlées par le M23, ainsi que d’une intensification de l’extraction minière. Cela suggère que le groupe rebelle et ses soutiens régionaux ont des objectifs à plus long terme pour maintenir et potentiellement étendre leur contrôle territorial.

Ces attaques ont déclenché une crise humanitaire majeure, les personnes déplacées fuyant plus au sud, dans le Sud-Kivu déjà instable, ou traversant la frontière rwandaise. Selon les Nations unies, au moins 2 900 personnes ont été tuées dans la prise de Goma par le M23 et plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis janvier et les hôpitaux sont submergés de blessés, dont de nombreux civils. Les commerces ont été pillés. Des munitions lourdes atterrissent dans les zones civiles. Au moins 17 soldats de la paix ont été tués, dont certains issus de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) qui servent dans la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations unies en RDC (MONUSCO).

Le président congolais Félix Tshisekedi est soumis à une pression énorme pour répondre à l’agression généralement considérée comme émanant du Rwanda et de l’Ouganda. Des centaines de manifestants en colère à Kinshasa exigent que le gouvernement prenne des mesures immédiates et décisives pour récupérer le territoire perdu. Pour exprimer leur frustration face à l’incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux violences, certains ont allumé des feux devant des ambassades occidentales. D’autres réclament des armes pour pouvoir se joindre à la lutte dans l’est du pays.

Qui est le M23?

Un membre du groupe rebelle M23 surveille l’accès au poste frontière vers le Rwanda à Goma, le 29 janvier 2025. (Photo : AFP)

Le Mouvement du 23 mars a été fondé en 2012 par un groupe aujourd’hui dissous d’anciens soldats du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), qui avait rompu avec l’armée nationale en 2009 à la suite de l’échec d’un traité de paix signé le 23 mars de la même année. Le traité de paix prévoyait leur intégration dans l’armée régulière et des mesures concernant la nationalité des Congolais d’origine rwandaise, connus sous le nom de Banyarwanda, communément appelés « Banyamulenge ».

Les anciens membres du CNDP se sont regroupés pour former le M23, qui prétend défendre les Banyamulenges et combattre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – les restes, essentiellement hutus, des personnes impliquées dans le génocide rwandais de 1994, principalement les Interahamwe et les ex-Forces armées rwandaises.

Le M23 trouve également ses racines dans les mouvements rebelles parrainés par le Rwanda et l’Ouganda pendant la première guerre du Congo (1996-1997) contre Mobutu Sese Seko, et la deuxième guerre du Congo contre Laurent Kabila (1998-2003). Les campagnes menées par le Rwanda en RDC ont fortement recruté parmi les Banyamulenges, en exploitant les griefs liés à la nationalité et en mobilisant les liens de parenté.

Pendant la guerre civile ougandaise (1980-1986), un tiers de l’armée et du mouvement de résistance nationale (NRM/NRA) de Yoweri Museveni était composé d’immigrés et de réfugiés rwandais, ainsi que de Banyarwanda ougandais. Ils se sont hissés au sommet de l’appareil de sécurité ougandais et ont ensuite joué un rôle central dans la formation de l’Armée patriotique rwandaise, largement dirigée par les Tutsis, qui a combattu les forces dirigées par les Hutus qui ont perpétré le génocide au Rwanda en 1994. Ses dirigeants ont ensuite formé la base du gouvernement actuel du Rwanda.

Cette toile de fond historique explique certaines des motivations et des modes de recrutement des groupes soutenus par le Rwanda qui composent le M23. Ils ont utilisé des messages d’auto-préservation et de sécurité contre la persécution pour attirer les communautés banyamulenges. Depuis sa résurgence en 2022, il a cherché à attirer d’autres communautés et s’est fixé des objectifs nationaux tels que le renversement du gouvernement congolais. En 2024, le M23 a fusionné avec 17 partis politiques et plusieurs groupes armés pour former l’Alliance flamande du Congo (AFC), dirigée par Corneille Nangaa, originaire de l’ouest de la RDC. Corneille Nangaa a été président de la Commission électorale nationale indépendante de 2015 à 2021.

Les Nations unies, l’Union européenne et les États-Unis ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des troupes rwandaises. Le président kenyan William Ruto et son homologue angolais, João Lourenço, tous deux médiateurs d’un processus à plusieurs voies entre le Rwanda et la RDC, connus respectivement sous le nom de processus de Nairobi et de Luanda, ont appelé à un retour aux négociations sans conditions préalables.

Ce qui se passe au Congo ne reste pas au Congo

La chute de Goma pourrait marquer le début d’une nouvelle période d’instabilité prolongée dans de vastes régions du pays. Les guerres du Congo des années 1990 et 2000 ont également commencé dans l’est de la RDC, avec pour principaux épicentres Kisangani, Bunia, Bukavu et Goma. Au final, sept armées africaines ont été engagées. La crainte que le Rwanda, dont la population représente environ 10 % de celle de la RDC, n’acquière une influence disproportionnée sur l’un des plus grands pays d’Afrique, qui compte neuf voisins, est à l’origine de l’inquiétude régionale. La régionalisation du conflit, à son tour, complique les efforts visant à trouver des solutions à des problèmes essentiellement politiques et sociaux.

La chute de Goma rappelle une précédente prise de la ville stratégique par le M23, en 2012. Cette fois-ci, cependant, c’est très différent.

La chute de Goma rappelle une précédente prise de la ville stratégique par le M23, en 2012. Cette fois-ci, cependant, c’est très différent. Le groupe semble plus important, mieux formé, organisé et armé. Depuis sa résurgence en 2022, le M23 a mené une série d’offensives fulgurantes, s’emparant d’une grande partie du Nord et du Sud-Kivu. L’armement utilisé comprend des missiles sol-air, des drones de combat et de l’artillerie lourde, ce qui donne du poids à la conclusion selon laquelle le M23 a bénéficié d’un soutien important de l’État. « Leurs uniformes, leur équipement – ils ne sont pas habillés comme une armée improvisée. J’ai moi-même été un combattant de la guérilla, je sais donc à quoi ressemblent les combattants de la guérilla », note Maomela Moreti Motau, général en retraite de l’armée sud-africaine. « Ils sont clairement soutenus par une force puissante. »

En 2012, le M23 s’était retiré face à la pression massive exercée par l’Afrique et la communauté internationale. Cette pression politique, diplomatique et militaire concertée a modifié les calculs du M23 et ceux du Rwanda. Cette fois-ci, l’environnement diplomatique semble également différent. Les principaux partenaires internationaux sont distraits et il y a un manque de coordination entre eux et les pays de la région. La dynamique militaire sur le terrain a également changé. « Les principaux acteurs impliqués ne semblent pas se laisser décourager par les admonestations des grandes puissances mondiales. Ce que nous voyons aujourd’hui est différent de ce qui se passait auparavant », note un diplomate de l’UA à la retraite.

Des habitants de l’est de la RDC fuient alors que le groupe rebelle M23 s’empare de nouveaux territoires dans l’est du pays, le 26 janvier 2025. (Photo : AFP/Jospin Mwisha)

Depuis 2012, le Rwanda s’est positionné comme un fournisseur clé de sécurité régionale au niveau international et régional, ce qui semble être une mesure préventive pour atténuer l’isolement auquel il était confronté auparavant. Par exemple, il a envoyé des troupes au Mozambique pour lutter contre une insurrection islamiste. Il est donc peu probable que l’Afrique australe s’exprime d’une seule voix sur le rôle du Rwanda en RDC. La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a déployé des forces dans l’est de la RDC en 2022 pour aider à stabiliser la région face à l’activité croissante du M23. Toutefois, M. Tshisekedi leur a demandé de partir un an plus tard. Le bloc, actuellement présidé par le président kenyan William Ruto, devra donc être mobilisé pour mettre en place une réponse diplomatique.

La région pourrait être le témoin du début d’une campagne visant à atteindre un plus grand nombre d’objectifs militaires et, éventuellement, à construire de nouvelles alliances.

L’évolution constante des positions régionales du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi et de la RDC constitue un autre facteur de complication. Le Rwanda a accusé la RDC et le Burundi, qui compte jusqu’à 10 000 soldats et des milices gouvernementales connues sous le nom d’Imbonerakure dans l’est du pays, de collaborer avec les FDLR et d’autres groupes tels que les milices Wazalendo. De nombreuses personnes sur le terrain à Bukavu, dans le Sud-Kivu – où se trouvent les soldats burundais – craignent que la violence n’éclate à tout moment alors que davantage de troupes congolaises se retirent de Goma par bateau.

Bukavu est déjà l’épicentre des affrontements entre les groupes rebelles burundais et l’armée burundaise. La plaine de la Ruzizi, qui fait face à la capitale commerciale du Burundi, Bujumbura, est également au centre de ces tensions. Le risque que l’escalade des combats dans les Kivus déclenche un conflit régional plus large est donc élevé.

Le M23 contrôlant pratiquement tout le Nord-Kivu et s’enfonçant plus profondément dans le Sud-Kivu, la région pourrait être le témoin du début d’une campagne visant à atteindre un plus grand nombre d’objectifs militaires et potentiellement à construire de nouvelles alliances.

L’assaut sur Goma s’est également déroulé dans un contexte sécuritaire modifié. Anciens alliés fidèles devenus rivaux acharnés et aujourd’hui partenaires diplomatiques, l’Ouganda et le Rwanda ne semblent plus aussi opposés l’un à l’autre qu’ils ne l’étaient lorsque le M23 s’est emparé de la ville en 2012. En 2014, environ 1 000 combattants du M23 ont disparu d’une base militaire dans l’ouest de l’Ouganda où ils avaient été cantonnés à de la dissolution du groupe en 2013 (une force moins importante a été désarmée et cantonnée au Rwanda). En 2021, l’Ouganda, par le biais d’un accord avec la RDC, a commencé à construire de nouvelles routes, des ponts et d’autres infrastructures dans le Nord-Kivu, de Bunagana à Rutshuru, Goma, et jusqu’à la frontière rwandaise.

L’Ouganda et le Rwanda ont une longue histoire d’intervention militaire en RDC, d’abord en tant qu’alliés pendant la première guerre du Congo dans le cadre d’un commandement militaire conjoint contre le dictateur congolais de longue date Mobutu Sese Seko. Elles ont ensuite été rivales lorsqu’elles se sont battues sur le sol congolais pour soutenir des mouvements rivaux cherchant à renverser le gouvernement congolais de Laurent Kabila au cours de la deuxième guerre du Congo. Il est difficile de prédire comment les deux voisins, dont les hauts responsables militaires ont multiplié les échanges au cours des derniers mois, se comporteront l’un envers l’autre lors de la dernière flambée de violence.

Un facteur économique sous-jacent à tous les conflits multiples et complexes de la RDC sont les vastes ressources minières du Congo, en particulier dans l’est. La région est une source majeure de coltan, de cobalt, de tantale et de lithium, qui sont des composants essentiels des appareils de communication modernes. Le Rwanda, en particulier, est soupçonné de faciliter l’exploitation et le trafic illicites de ces minerais. La valeur marchande de ces matériaux est susceptible de dépasser le milliard de dollars. Il s’agit là d’un autre moteur du conflit qu’il faudra traiter si l’on veut parvenir à une paix globale.

Des membres du groupe rebelle M23 en patrouille à Goma, en RDC, le 29 janvier 2025. (Photo : AFP)

Éviter une guerre régionale

L’évolution rapide de la crise dans l’est de la RDC comporte de nombreuses inconnues. Un facteur reste cependant constant. Les dynamiques politiques, sociales et économiques sous-jacentes qui ont alimenté l’instabilité ne se prêtent pas à une solution militaire. Il existe déjà un cadre pour traiter les conflits internes de la RDC – y compris la question de la citoyenneté et de la nationalité – et les dimensions externes de la crise impliquant les pays voisins. Les accords de Sun City, conclus dans le cadre du dialogue intercongolais (DIC) entre 2001 et 2003, ont créé un modèle de paix globale qui s’est attaqué aux racines profondes des conflits politiques et sociaux complexes du Congo. L’accord de paix de Lusaka, conclu en parallèle, s’est attaqué aux éléments extérieurs de la crise.

Le comité de pacification de l’Ituri, issu des deux processus, a localisé le cadre de consolidation de la paix dans la région instable de l’Ituri, ouvrant la voie à la création de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) – un mécanisme d’engagement des Nations unies à l’appui de l’engagement de chacune des parties.

Le défi immédiat est de créer une volonté politique de désescalade afin que ces dialogues puissent reprendre.

Une partie de cette mémoire institutionnelle et de cette expérience a été revitalisée dans le cadre de deux processus simultanés visant à amener le Rwanda et la RDC à entamer un dialogue politique : le processus de Luanda, présidé par le président angolais João Lourenço, et le processus de Nairobi, supervisé par le président kenyan William Ruto.

Le défi immédiat consiste à créer une volonté politique de désescalade afin que ces dialogues puissent reprendre et que les cadres permettant d’aborder les facteurs sous-jacents soient revitalisés.

Ressources complémentaires

- International Crisis Group, « Chute de Goma en RDC : agir de toute urgence pour éviter un conflit régional », Déclaration, 28 janvier 2025.

- Paul Nantulya, « Comprendre les pressions exercées par la RDC en faveur du départ de la MONUSCO », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 20 mai 2024.

- Peter Fabricius, « Once More into the Breach : SADC Troops in DRC » [Une fois de plus dans la brèche : les troupes du SADC en DRC], ISS Today, Institute for Security Studies, 9 février 2024.

- Coralie Pierret, « Les « Wazalendo », des patriotes en guerre dans l’est de la RDC », Le Monde, 13 décembre 2023.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « Le Rwanda et la RDC risquent la guerre avec l’émergence de la nouvelle rébellion du M23: Une explication », Éclairage, 11 juillet 2022.