Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte à l’unanimité la résolution 2719 sur la coopération entre les Nations unies et l’Union africaine. (Photo : UN/Eskinder Debebe)

La résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies fournit un cadre permettant aux opérations de paix dirigées par l’Union africaine (UA) d’accéder au financement des Nations unies par le biais de contributions statutaires. Cette mesure pourrait rendre les opérations de paix plus efficaces et plus durables, tout en renforçant le rôle de chef de file de l’Afrique dans leur gestion. Elle a été rendue nécessaire en partie par le déclin des opérations de maintien de la paix de l’ONU et le passage à des missions dirigées par l’Afrique. Bien que ces missions aient connu un certain succès dans la résolution des conflits armés en Afrique, elles n’ont généralement pas les ressources, les capacités expéditionnaires et l’infrastructure civile propres aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. En permettant aux missions dirigées par des Africains d’accéder au financement de l’ONU, la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies offre à l’ONU et à l’UA la possibilité d’innover en matière d’outils, de pratiques et de partenariats nécessaires pour faire face aux conflits armés en Afrique.

En permettant aux missions dirigées par des Africains d’accéder au financement des Nations unies, la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies offre à l’ONU et à l’UA la possibilité d’innover en matière d’outils, de pratiques et de partenariats nécessaires pour faire face aux conflits armés en Afrique.

Fruit de plus de 15 ans de négociations, la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies arrive à un moment de changement et d’incertitude pour les opérations de paix en Afrique. La montée en puissance du militantisme islamiste et les guerres civiles en République démocratique du Congo (RDC), dans le nord du Mozambique, au Sahel, en Somalie et au Soudan font des ravages. La persistance des conflits armés, malgré l’aspiration de l’UA à mettre fin à toutes les guerres sur le continent, a contribué à un sentiment croissant de désillusion à l’égard des opérations de paix multilatérales et de l’UA. Ces frustrations sont en partie dues à un décalage entre ce que les citoyens attendent des opérations de paix et ce qu’elles peuvent apporter en tant qu’outils efficaces, mais limités, de gestion des conflits. Ce décalage reflète la nécessité d’apporter de meilleures réponses collectives aux défis sécuritaires auxquels l’Afrique est confrontée.

Le chemin sinueux vers le financement par les contributions statutaires

L’UA a demandé pour la première fois des contributions statutaires de l’ONU en 2007 pour soutenir l’opération de paix qui est devenue l’opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour (MINUAD). Depuis lors, la question a progressé par à-coups. L’accord de principe sur l’importance pour l’ONU de fournir un financement prévisible, durable et adéquat à l’UA a été affaibli par des préoccupations concernant le partage des charges, la transparence financière et le respect du droit international par l’UA.

Un officier de police ghanéen, membre de la MINUAD, avec des écoliers dans le camp de déplacés d’El Sereif, au Darfour-Sud. (Photo : UN/Albert Gonzalez Farran)

La résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies fournit un cadre général pour l’approfondissement du partenariat UA-ONU. Avant toute mission de l’UA soutenue par un financement des Nations unies, les Nations unies et l’UA devront procéder à une évaluation stratégique conjointe, après quoi l’UA préparera un projet de concept d’opérations en consultation avec le Conseil de sécurité des Nations unies et le pays hôte. Le Conseil de sécurité décidera alors d’autoriser ou non la mission. La planification détaillée sera entreprise conjointement par l’UA et l’ONU, et la mission devra être conforme aux règlements financiers de l’ONU et de l’UA, aux mécanismes de redevabilité et aux cadres de protection des droits de l’homme. Toute mission serait placée sous le « commandement et le contrôle directs et effectifs de l’Union africaine ».

Lorsqu’une opération de paix perd le soutien de la population, elle est moins à même de remplir son mandat.

Face à une pléthore de conflits dans la région, l’UA et l’ONU doivent manier la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies avec prudence. Les cas pionniers d’opérations de soutien à la paix menées par l’UA à l’aide de contributions statutaires seront porteurs d’attentes qui, si elles ne sont pas satisfaites, pourraient saper la confiance dans les institutions multilatérales de l’Afrique. En raison de la gravité et du caractère insoluble des crises auxquelles elles sont confrontées, les opérations de paix sont rarement sans risque. Plutôt que de tout miser sur un seul « cas test », l’ONU et l’UA devraient donc appliquer les contributions statutaires dans une variété de contextes, en expérimentant et en innovant en cours de route. Des décennies d’expérience en matière de maintien de la paix de l’ONU, d’opérations de soutien de la paix menées par l’UA et de partenariat entre les deux organisations permettent de tirer de nombreux enseignements susceptibles d’éclairer la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Critères de sélection des missions financées par des contributions statutaires aux Nations unies

Plusieurs critères clés pèseront probablement lourd dans la décision de l’UA et de l’ONU d’appliquer la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies :

- Le consentement du gouvernement hôte. Le consentement du gouvernement hôte est un facteur vital pour le succès de presque toutes les opérations de paix. Sans ce consentement, les soldats de la paix peuvent se heurter à la résistance, à l’hostilité, voire à l’affrontement direct des autorités locales, ce qui compromet le mandat de la mission et met en danger la sécurité du personnel. Cette considération n’est cependant pas toujours simple. Les gouvernements changent et peuvent ne pas contrôler de grandes parties du territoire d’un pays. En outre, la décision de mettre fin aux opérations de paix vise souvent à réduire la redevabilité des forces de sécurité du pays hôte en cas d’abus contre les populations civiles. Dans de tels cas, des questions épineuses se posent quant à savoir qui représente les intérêts des citoyens.

- Les processus politiques. Les opérations de paix sont plus efficaces lorsqu’elles sont utilisées comme outils pour favoriser ou mettre en œuvre des accords de paix ou des règlements politiques. Les Nations unies, par exemple, ont tendance à ne pas déployer de soldats de la paix en l’absence d’un cessez-le-feu ou d’un accord de paix. L’Union africaine a une doctrine plus agressive et se déploie dans des contextes où il n’y a que peu ou pas de paix à maintenir. Les leçons tirées des missions de l’UA et de l’ONU montrent que, si ces opérations « d’imposition de la paix » peuvent être efficaces pour contenir les menaces et sauver des vies, la lutte contre la guerre sans poursuivre les éléments « politiques » du maintien de la paix aboutit rarement à une résolution du conflit à long terme.

- Consensus régional. Les opérations de paix sont plus efficaces lorsqu’il existe un consensus régional. Néanmoins, les principaux acteurs régionaux peuvent ne pas être d’accord sur la nécessité d’une opération de paix, tandis que certains peuvent être directement ou indirectement impliqués dans un conflit. Pour que le maintien de la paix soit efficace, il est essentiel de tenir compte des intérêts politiques de ces acteurs lors de l’examen des opérations de paix, ainsi que des actions que les gouvernements voisins peuvent entreprendre en tant que fauteurs de troubles.

- Soutien populaire. Le soutien populaire à une opération de paix est essentiel. Bien que l’obtention du consentement des communautés touchées par un conflit ne fasse pas officiellement partie de la doctrine du maintien de la paix, les soldats de la paix sont souvent mandatés pour protéger les civils et s’engagent régulièrement auprès de la société civile. Lorsqu’une opération de paix perd le soutien de la population, elle est moins à même de remplir son mandat. Les opérations de paix modernes sont de plus en plus souvent confrontées à des campagnes de désinformation ciblées visant à saper leur crédibilité, menées par des acteurs nationaux qui refusent de rendre des comptes ou par des acteurs extérieurs qui cherchent à obtenir une plus grande marge de manœuvre.

Ces critères constituent un point de départ pour réfléchir aux conditions de déploiement d’une opération de paix et à la manière d’élaborer un mandat afin de maximiser les chances de succès de l’opération. Ils ne sont toutefois pas absolus. Il peut être rare qu’une opération de paix réponde clairement aux quatre critères. En outre, des opérations ont réussi en l’absence de ces critères. Par exemple, sans accord de paix ni consentement du gouvernement de facto, le groupe de surveillance de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) a repris Freetown, en Sierra Leone, au groupe rebelle Revolutionary United Front, et a rétabli le président Ahmad Kabbah, qui avait été renversé par un coup d’État. Cette intervention de 1997 a ouvert la voie à un accord de paix qui a facilité l’instauration d’une paix durable.

Un interprète de la MINUSMA assiste un officier qui parle à un villageois lors d’une patrouille. (Photo : MINUSMA/Harandane Dicko)

Le fait que les opérations de paix se déploient dans des circonstances difficiles, contestées et changeantes peut également conduire à des compromis. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) s’est trouvée confrontée à ce dilemme après qu’une faction de l’armée malienne a pris le pouvoir en 2020. À la suite d’allégations soutenues par l’ONU selon lesquelles les violations des droits humains commises par les forces maliennes ont entraîné la mort de 500 civils non armés dans la ville de Moura, le gouvernement militaire du Mali a ordonné aux soldats de la paix de quitter le pays dans des délais accélérés et dans des circonstances dangereuses. Cet incident a mis en évidence les tensions entre le mandat de la MINUSMA, qui consiste à soutenir l’extension du contrôle du gouvernement sur un territoire, et ses responsabilités en matière de protection des civils victimes d’abus de la part du gouvernement.

La présence limitée d’un critère ne devrait pas nécessairement disqualifier le déploiement ou la poursuite d’une opération de paix. Il convient toutefois de l’identifier comme un défi potentiel et de le relever de manière proactive.

Enseignements tirés des opérations de paix passées

Les opérations de paix passées fournissent des enseignements supplémentaires qui devraient être appliqués aux futures missions de l’UA ayant accès aux contributions statutaires par les Nations unies. Les expériences de l’Opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour (MINUAD) et de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), qui constituent à ce jour les partenariats les plus importants entre l’UA et l’ONU dans le cadre d’opérations de paix conjointes, sont particulièrement instructives.

Un premier enseignement est que le partenariat entre l’UA et l’ONU ne sera pas toujours égal. La MINUAD a été la première et la seule mission hybride UA-ONU, l’UA et l’ONU étant conjointement responsables de nombreux aspects de l’opération. Le chef de la mission de la MINUAD rendait compte à la fois au secrétaire général des Nations unies et au président de la Commission de l’UA. Malheureusement, cela a conduit à des ruptures de communication, à des blocages et à des différences de priorités qui ont été exploitées par un gouvernement soudanais de plus en plus hostile. C’est peut-être en gardant cette leçon à l’esprit que la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies précise que les missions recevant des contributions statutaires doivent être placées sous le commandement et le contrôle de l’UA.

Un deuxième enseignement, lié au précédent, est que les Nations unies et l’Union africaine devraient renforcer les avantages comparatifs de chacune des parties. L’ONU, par exemple, dispose d’un avantage certain dans la fourniture d’un soutien logistique et de capacités d’habilitation. L’expérience du Bureau d’appui des Nations unies pour l’AMISOM (UNSOA) en témoigne. Lorsque le Bureau d’appui est entré pour la première fois en Somalie en juin 2009, le personnel de l’AMISOM vivait dans la brousse, sans tentes, cantines ou latrines. En fournissant des abris, de la nourriture et des rations, ainsi que des capacités spécialisées telles que des hélicoptères, des évacuations médicales et des capacités de lutte contre les engins explosifs improvisés, d’abord à l’AMISOM puis au gouvernement national somalien, les Nations unies ont apporté des contributions significatives et durables à la mission.

L’UA, en revanche, devrait fournir la plupart des troupes et pourrait être la mieux placée pour prendre la tête des négociations politiques. Il s’agit là de la principale contribution de l’UA à la MINUAD, où le gouvernement soudanais a insisté pour que toute opération de maintien de la paix soit dirigée et dotée en personnel par des Africains, et où le leadership de l’UA a été déterminant dans la négociation d’accords de paix en 2006, 2011 et 2020.

Un troisième enseignement est que le soutien logistique doit s’adapter aux exigences de la mission. Le bureau de soutien logistique des Nations unies en Somalie l’a constaté au début de son soutien à l’AMISOM, où l’incapacité à fournir un soutien létal et la sous-estimation de la quantité de fournitures nécessaires pour des opérations offensives rapides ont été une source constante de tension avec les pays contributeurs de troupes. Si les Nations unies ne peuvent pas fournir les types d’équipements nécessaires à de telles opérations et que les pays contributeurs de troupes ou d’autres partenaires extérieurs ne sont pas en mesure de combler cette lacune, l’UA devra alors revoir son concept d’opérations. Dans les cas où un soutien létal ou du personnel policier ou civil de l’ONU pourrait être utile, une mission hybride UA-ONU accompagnée d’efforts visant à renforcer les capacités de l’UA dans ces domaines pourrait être la bonne approche.

Un quatrième enseignement est que les opérations de paix tendent à être plus efficaces lorsqu’un pays fournisseur de troupes (PFT) les dirige. Il s’agit d’une pratique courante dans les opérations d’imposition de la paix menées par la communauté économique régionale, qu’il s’agisse de la direction par le Sénégal de la mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en Gambie (ECOMIG), du rôle de l’Afrique du Sud dans la mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe au Mozambique (SAMIM) ou du rôle du Nigeria dans la mission multinationale mixte du bassin du lac Tchad (MNJTF). Dans chaque cas, un pays, avec le soutien d’autres pays de la région, a pris la tête d’une opération de paix. Ce processus coordonné contraste fortement avec les opérations multidimensionnelles de plus grande envergure, qui peuvent souffrir de l’absence d’une structure de commandement unifiée. À l’avenir, les opérations de paix devraient avoir un PFT « principal » qui commanderait l’opération et assurerait simultanément le commandement du soutien logistique.

Appliquer les leçons

Comment ces enseignements peuvent-ils être pris en compte dans les contextes où le nouveau cadre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies pourrait être appliqué ?

Un officier de police somalien et un membre d’ATMIS après une patrouille à Mogadiscio. (Photo : ATMIS/Mukhtar Nuur)

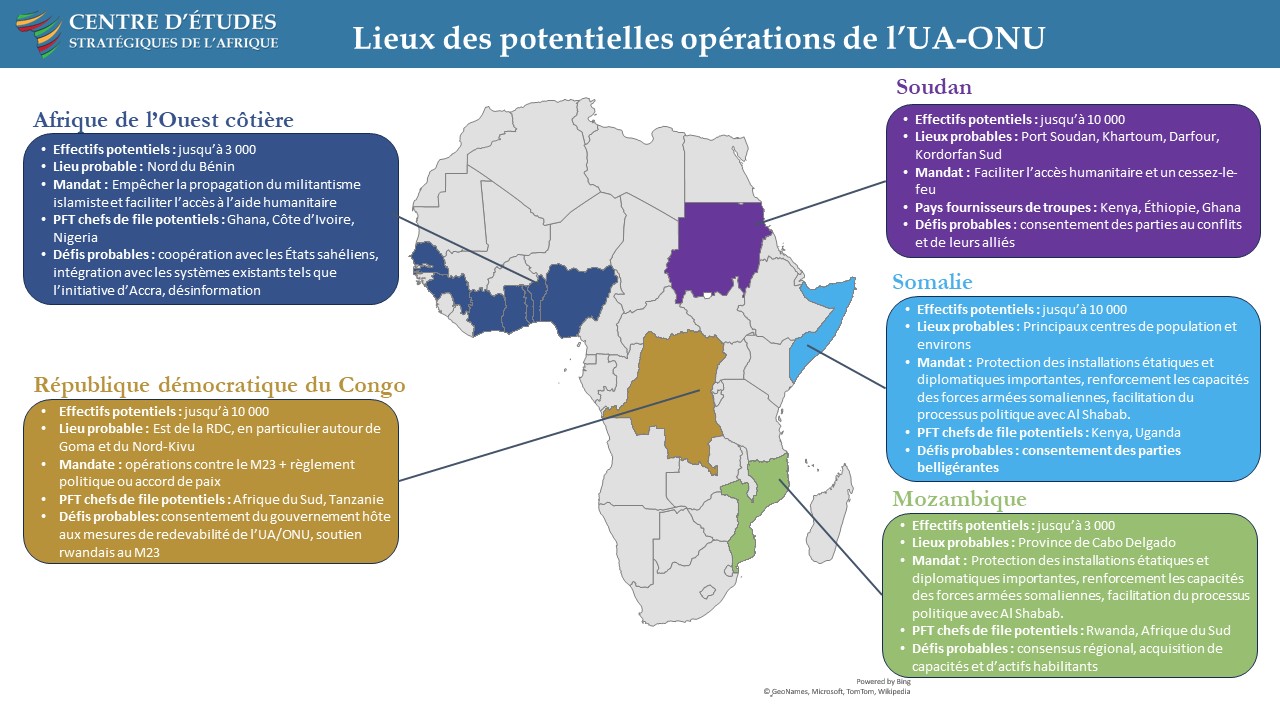

Le mandat de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) devant expirer en décembre, une mission en Somalie au titre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies sera probablement envisagée. En l’absence d’une nouvelle mission, Al Shabaab pourrait bien reprendre l’initiative. La Somalie a demandé une mission réduite de l’UA axée sur la protection, avec un soutien logistique des Nations unies pour renforcer les systèmes et les capacités nationaux. Une telle mission, autorisée par la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies, bénéficierait d’un soutien solide de la part du pays hôte et de la région. Elle s’appuierait également sur la présence établie de l’ATMIS. Étant donné que le conflit persiste depuis plus de dix ans, elle pourrait toutefois se heurter au scepticisme du Conseil de sécurité et devrait être intégrée à une voie politique claire pour l’avenir.

Un autre contexte pour l’utilisation des contributions statutaires est l’Afrique de l’Ouest côtière, qui fait face à l’empiètement des militants islamistes qui contrôlent maintenant des territoires considérables au Burkina Faso et au Mali. Parmi les pays côtiers, le Bénin est le plus menacé. Une telle mission bénéficierait probablement du soutien du gouvernement hôte, de la population et de la région. Toutefois, compte tenu des efforts concertés déployés par la Russie pour saper la crédibilité des opérations de maintien de la paix de l’ONU au Sahel, une telle mission devrait, si elle était mandatée, investir dans de solides capacités de contre-désinformation.

Cliquez ici pour obtenir une version imprimable.

Le nord du Mozambique est un autre candidat à l’obtention de contributions statutaires. La SAMIM et les forces de défense rwandaises ont contribué à stabiliser mais non à neutraliser la menace des groupes islamistes militants. Une mission dirigée par l’UA sous l’égide d’un pays contributeur de troupes pourrait utiliser les contributions statutaires pour ajouter des capacités habilitantes essentielles, une expertise civile et approfondir la coordination avec les acteurs humanitaires cherchant à protéger les civils et à consolider les acquis.

La décision de mettre fin aux opérations de paix vise souvent à réduire la redevabilité des forces de sécurité du pays hôte en cas d’abus contre les populations civiles.

L’est de la RDC est un autre contexte à prendre en considération. Le gouvernement de la RDC a demandé à la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) de quitter le pays, ce qui est perçu en partie comme un effort pour supprimer une couche de contrôle des actions menées par les forces armées de la RDC contre les civils. La MONUSCO a également été la cible de désinformation. Les forces régionales de la Communauté de l’Afrique de l’Est, puis de la Communauté de développement de l’Afrique australe, ont contribué à contenir la résurgence du groupe rebelle M23. Une mission relevant de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies, impliquant des contributions statutaires qui maintiennent l’accent sur le maintien de la paix dans certaines régions et un mandat plus offensif dans d’autres, recevrait probablement l’assentiment et le soutien de nombreux pays de la région. Elle pourrait même être en mesure de faciliter les progrès vers un règlement politique si elle était également mandatée pour tenter d’établir un cessez-le-feu ou un accord de paix avec le M23.

Le Soudan est un autre contexte qui peut être envisagé pour une mission à contributions statutaires. Une mission dirigée par l’UA ou une mission hybride UA-ONU pourrait contribuer à assurer l’accès à l’aide humanitaire qui fait cruellement défaut, la surveillance et la communication d’informations sur le terrain, ainsi que la médiation entre les parties belligérantes du Soudan. Avec le temps, elle pourrait contribuer à jeter les bases d’un cessez-le-feu ou d’un accord de paix dans le cadre du vaste conflit qui s’étend du Darfour à Port-Soudan et de Khartoum au Kordofan méridional. Les voisins du Soudan, qui souffrent des retombées de la guerre, sont également susceptibles de soutenir, ou du moins de ne pas s’opposer, à une mission dirigée par l’UA. Le principal obstacle à toute mission viendra probablement des deux principales parties au conflit, les Forces de soutien rapide et l’armée régulière soudanaise. Elles pourraient ne pas accepter la présence d’une opération de paix sans que leurs bailleurs de fonds internationaux ne les y obligent.

Perspectives d’avenir

Ces enseignements permettent de comprendre comment la prochaine génération d’opérations de paix déployées par l’UA et l’ONU pourrait différer des précédentes.

Les futures opérations de paix chercheront à délimiter plus clairement les responsabilités afin de maximiser les avantages comparatifs des Nations unies et de l’Union africaine. L’UA commandera les pays fournisseurs de troupes, principalement africains, tandis que l’ONU mettra en place les capacités et fournira un soutien logistique ainsi qu’un contrôle financier et juridique. À court terme, cela suppose que l’UA et l’ONU finalisent les éléments de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies relatifs au financement et au partage des charges. Au fil du temps, cela pourrait nécessiter de nouvelles réformes sur la manière dont l’ONU fournit un soutien logistique et dont l’UA fournit des troupes aux opérations de paix.

Cette analyse souligne l’importance de dépasser le paradigme militaro-centré qui a motivé de nombreuses opérations de paix en Afrique ces dernières années.

Compte tenu de ces considérations et des contraintes financières, il est également probable que les nouvelles missions de l’UA faisant appel à des contributions statutaires seront de taille modeste, avec quelques centaines à quelques milliers de soldats autorisés. On est loin des grandes opérations de paix des deux dernières décennies, qui ont souvent donné lieu à des déploiements soutenus de plus de 20 000 soldats de la paix. Néanmoins, la taille ou la durée d’une mission de maintien de la paix n’est pas nécessairement liée à son succès. Le passage à des missions plus petites peut également aider à gérer les attentes concernant ce que les opérations de paix peuvent accomplir.

Cette analyse souligne également l’importance de dépasser le paradigme militaro-centré qui a motivé de nombreuses opérations de paix en Afrique ces dernières années. Elles devront plutôt se concentrer sur ce que les opérations de paix font historiquement le mieux : favoriser les cessez-le-feu, les règlements politiques et les accords de paix, et servir de porte-parole et d’intermédiaire entre les acteurs militaires et civils en temps de guerre.

La résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies offre aux Nations unies et à l’Union africaine un nouvel outil puissant pour promouvoir la paix. Il appartient désormais aux États membres africains, avec le soutien de la communauté internationale, de réaliser son potentiel.

Dr. Nate Allen est Professeur associé au Centre d’études stratégiques de l’Afrique où il dirige les programmes sur les opérations de paix.

Mme Nicole Mazurova est associée académique au Centre d’études stratégiques de l’Afrique.

Ressources complémentaires

- Eugene Chen, « Next Steps on the Financing of African Peace Support Operations : Unpacking Security Council Resolution 2719 (2023) », Center on International Cooperation, février 2024.

- Daniel Forti et Liesl Louw-Vaudran, « The Security Council Agrees to Consider Funding AU Peace Operations », International Crisis Group, 15 février 2024.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « L’état des opérations de maintien de la paix des Nations unies en Afrique », Entretien avec le général Birame Diop, conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations unies, Vidéo, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 12 mars 2024.

- Security Council Report, « In Hindsight: The Financing of AU-led Peace Support Operations: Assessing Council Dynamics and Anticipating Future Action », Prévisions mensuelles de février 2024, 31 janvier 2024.

- Résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nation Unies, S/RES/2719 (2023), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 9518ème réunion, le 21 décembre 2023.

- Nate D.F. Allen, « Les opérations de paix conduites par les Africains : Un outil essentiel pour la paix et la sécurité », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 30 août 2023.

- Paul D. Williams et Arthur Boutellis, « Partnership Peacekeeping : Challenges and Opportunities in the United Nations-African Union Relationship », African Affairs 113, no. 451 (2014).

- Paul D. Williams, « Opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000 », Bulletin de la sécurité africaine N°25, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, juillet 2013.

En savoir plus: Maintien de la paix