Des soldats éthiopiens participent à un programme de formation au pilotage de drones organisé par le ministère chinois de la Sécurité publique dans une école d’aviation à Beijing. (Photo : Xinhua via AFP/Xing Guangli)

Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises (SAF), a survécu à une tentative d’assassinat lancée par un drone sur une base militaire dans l’est du Soudan le 31 juillet 2024. Dans une vidéo granuleuse capturée à l’aide d’un téléphone portable, on peut voir des rangées de jeunes élèves marchant en formation lors d’une cérémonie de remise des diplômes de l’armée. Un bourdonnement inquiétant prend le pas sur les tambours et les clairons de la fête. Il est suivi d’une forte détonation lorsque le premier des deux drones frappe la base. La vidéo montre ensuite un Burhan triomphant qui s’engage à poursuivre la lutte contre les Forces de soutien rapide (RSF), l’antagoniste des Forces armées soudanaises dans la guerre civile dévastatrice qui sévit au Soudan.

Les gouvernements africains doivent mieux comprendre les risques et les limites de l’utilisation de drones armés.

Du ciel de Khartoum aux marchés de Mopti (Mali), des centaines d’attaques aux drones ont eu lieu dans au moins 15 pays d’Afrique ces dernières années. Propulsés par la baisse des coûts, les progrès technologiques rapides et la promesse d’une puissance aérienne de précision, ces systèmes facilitent les avantages tactiques et les changements territoriaux. En réponse, les gouvernements africains s’empressent d’intégrer des systèmes sans pilote et des contre-mesures dans leurs arsenaux.

Néanmoins, les drones ne se sont pas toujours révélés être l’outil de guerre de précision peu coûteux et peu risqué qu’ils sont censés être. Alors que les décideurs africains et les acteurs de la sécurité sont aux prises avec le déploiement, l’atténuation et les implications de la prolifération des systèmes sans pilote, une compréhension équilibrée de leurs avantages et de leurs risques sera nécessaire.

Tendances dans la prolifération des drones

Avec le progrès et la propagation des systèmes d’armes sans pilote à l’échelle mondiale, une nouvelle ère de guerre autonome s’est ouverte. En Ukraine, le théâtre où l’usage des drones est le plus avancé au monde, les drones ont causé 70 % des blessures ou des décès sur le champ de bataille en 2024, supplantant l’artillerie. Les puissances mondiales comme les petits États insulaires se lancent dans une course à l’acquisition et à l’utilisation de systèmes sans pilote. En Afrique, quatre grandes tendances façonnent l’usage des drones dans la guerre contemporaine.

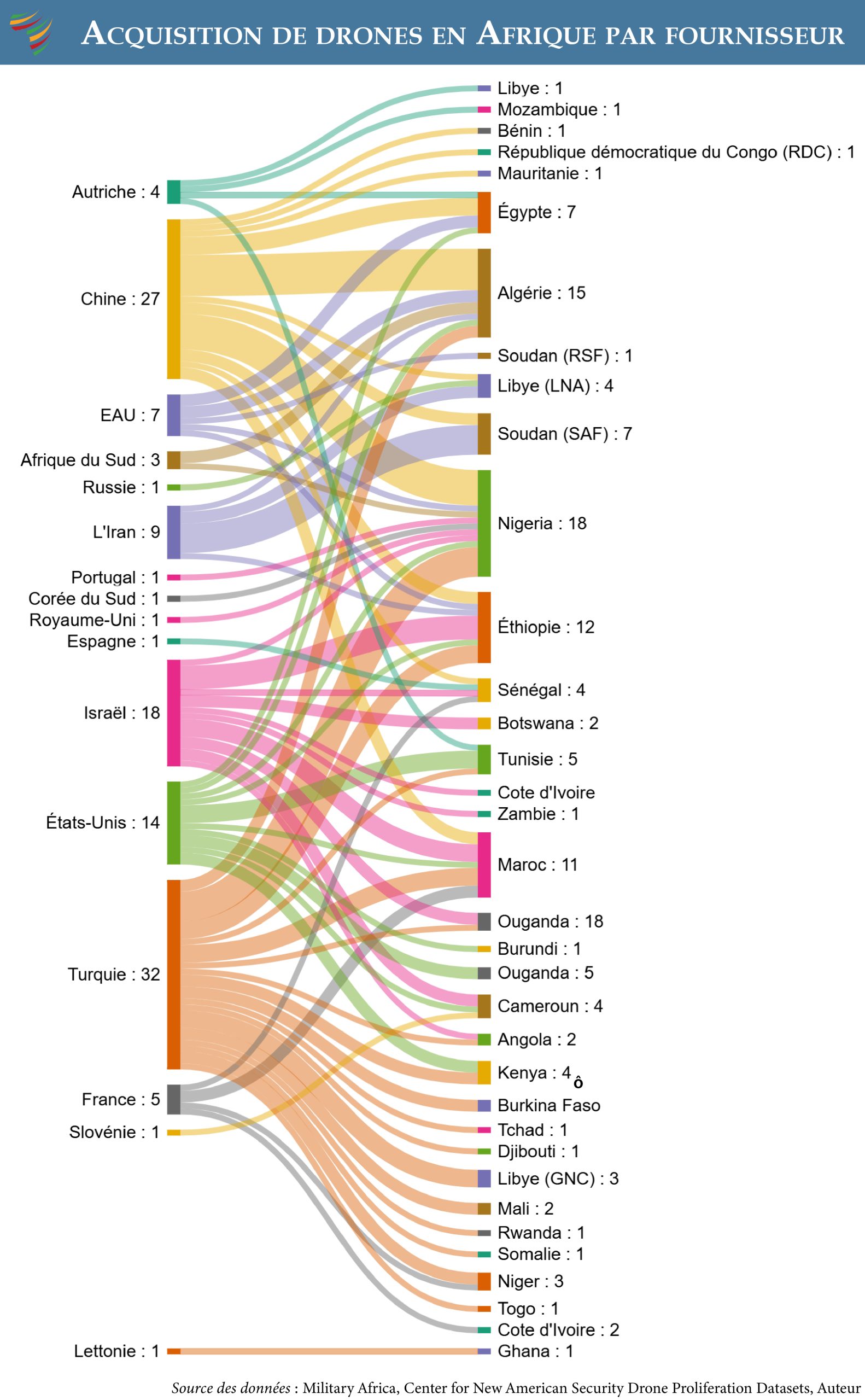

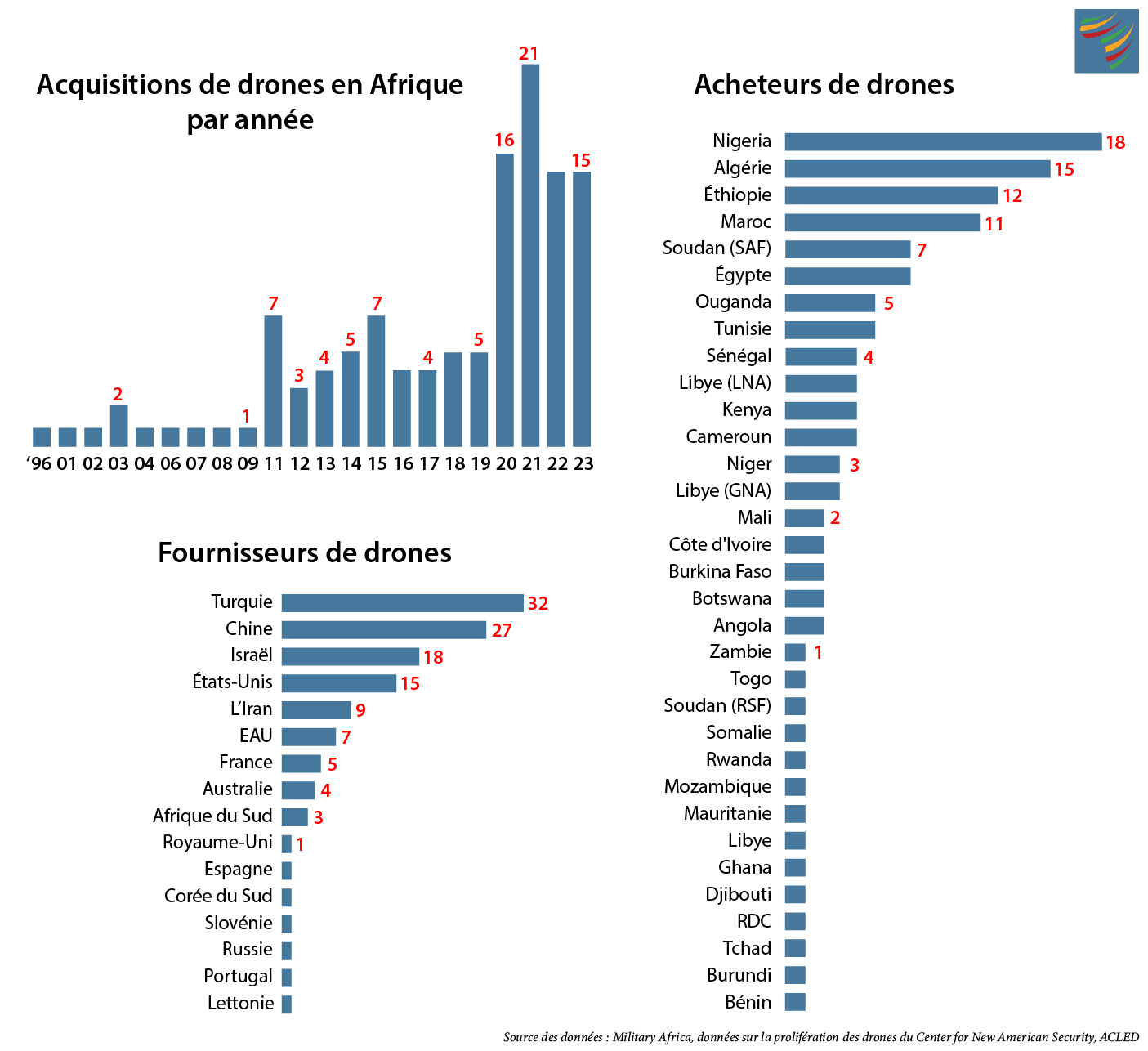

La première est l’accélération du rythme d’acquisition et d’utilisation des drones militaires. Au cours des deux dernières décennies, au moins 31 pays africains ont acquis des milliers d’unités sans pilote. En Afrique, le rythme des acquisitions de drones militaires par les gouvernements s’accélère, avec au moins 15 accords d’acquisition bilatéraux (chaque accord portant sur plusieurs à plus d’une douzaine de drones) chaque année depuis 2020. La prolifération des drones en Afrique est motivée par un large éventail de facteurs, notamment leur faible coût, leur disponibilité croissante, le désir d’une capacité de surveillance accrue et la possibilité de projeter une puissance contre un adversaire exposé à un faible risque pour l’utilisateur.

Un soldat ougandais de la mission de l’Union africaine en Somalie lance un drone de surveillance. (Photo : Tobin Jones/AFP)

Les drones achetés vont des petits drones portatifs pesant moins d’un kilo et utilisés principalement pour la collecte de renseignements, aux aéronefs de haute altitude et de grande autonomie (HALE) qui peuvent , voler à plus de 300 kilomètres à l’heure et larguer des munitions à guidage de précision de 2 000 livres. Entre autres modèles les plus populaires, figurent le drone israélien de surveillance tactique à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) Bluebird Aero Systems WanderB, le drone de surveillance Sky Eye de BAE Systems, basé aux États-Unis, et le drone turc de moyenne altitude et de haute endurance (MALE) Bayraktar TB2, qui est le drone de combat le plus populaire en Afrique.

L’acquisition et l’utilisation du TB2 par le gouvernement d’entente nationale (GNA) se sont avérées décisives dans la défaite d’une offensive montée par l’armée nationale libyenne (LNA) rivale lors de la bataille pour Tripoli en 2020, contribuant à stimuler la vague actuelle de prolifération des drones à travers le monde. Les TB2, combinés à des défenses aériennes améliorées et à des équipements de brouillage sophistiqués, ont permis au GNA d’utiliser des manœuvres d’armes à feu combinées pour reprendre et finalement repousser la LNA de Tripoli et de ses environs.

Deuxièmement, les puissances moyennes, en particulier la Turquie, étendent de manière asymétrique leur influence en Afrique en répondant à la demande croissante du continent en matière de drones. La Turquie est le premier fournisseur de l’Afrique, avec un total de 32 accords, dont 28 ont été conclus depuis 2021. La Turquie a réussi en faisant appel au désir des pays d’Afrique d’acquérir des armes modernes et abordables en dehors des chaînes d’approvisionnement des principales puissances technologiques. Israël, les Émirats arabes unis et l’Iran ont également étendu leur présence sur le continent en fournissant des drones.

Du côté de la demande, le Nigeria (18 acquisitions), l’Algérie (15), l’Éthiopie (12) et le Maroc (11) sont les principaux demandeurs de drones en Afrique.

Cliquez ici pour un PDF imprimable.

Troisièmement, les pays africains cherchent à développer leurs propres capacités de production de drones, notamment en raison de la prolifération de petits drones commerciaux qui sont modifiés et intégrés dans des opérations tactiques. Des entreprises de neuf pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Éthiopie, Kenya, Maroc, Nigeria, Soudan et Tunisie) produisent aujourd’hui des drones militaires. Ils fournissent environ 12 % du marché des drones en Afrique. L’Afrique du Sud, le plus ancien producteur de drones du continent, fabrique des systèmes militaires sans pilote depuis les années 1970. ENOVA Robotics, une entreprise tunisienne, va exporter 50 de ses robots de sécurité terrestre vers les États-Unis.

Quatrièmement, il faut citer l’utilisation accrue de drones par des acteurs armés non étatiques. La sophistication des drones de combat de moyenne et haute altitude a jusqu’à récemment constitué une barrière importante à l’acquisition de ces appareils par des acteurs armés non étatiques. Un ensemble TB2 typique, par exemple, est vendu sous la forme de six unités individuelles et comprend des stations de contrôle au sol, des terminaux vidéo et des équipements de soutien dont le fonctionnement et l’utilisation requièrent des mois de formation. L’accessibilité accrue et le prix abordable des drones ont toutefois réduit ces barrières à l’entrée. Actuellement, des acteurs armés non étatiques actifs dans neuf pays africains — le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, la Somalie et le Soudan — ont acquis et utilisé des drones militaires. Les systèmes sans pilote redessinent donc le champ de bataille dans la plupart des conflits africains.

Cliquez ici pour un PDF imprimable.

Dynamiques et conséquences de la guerre des drones

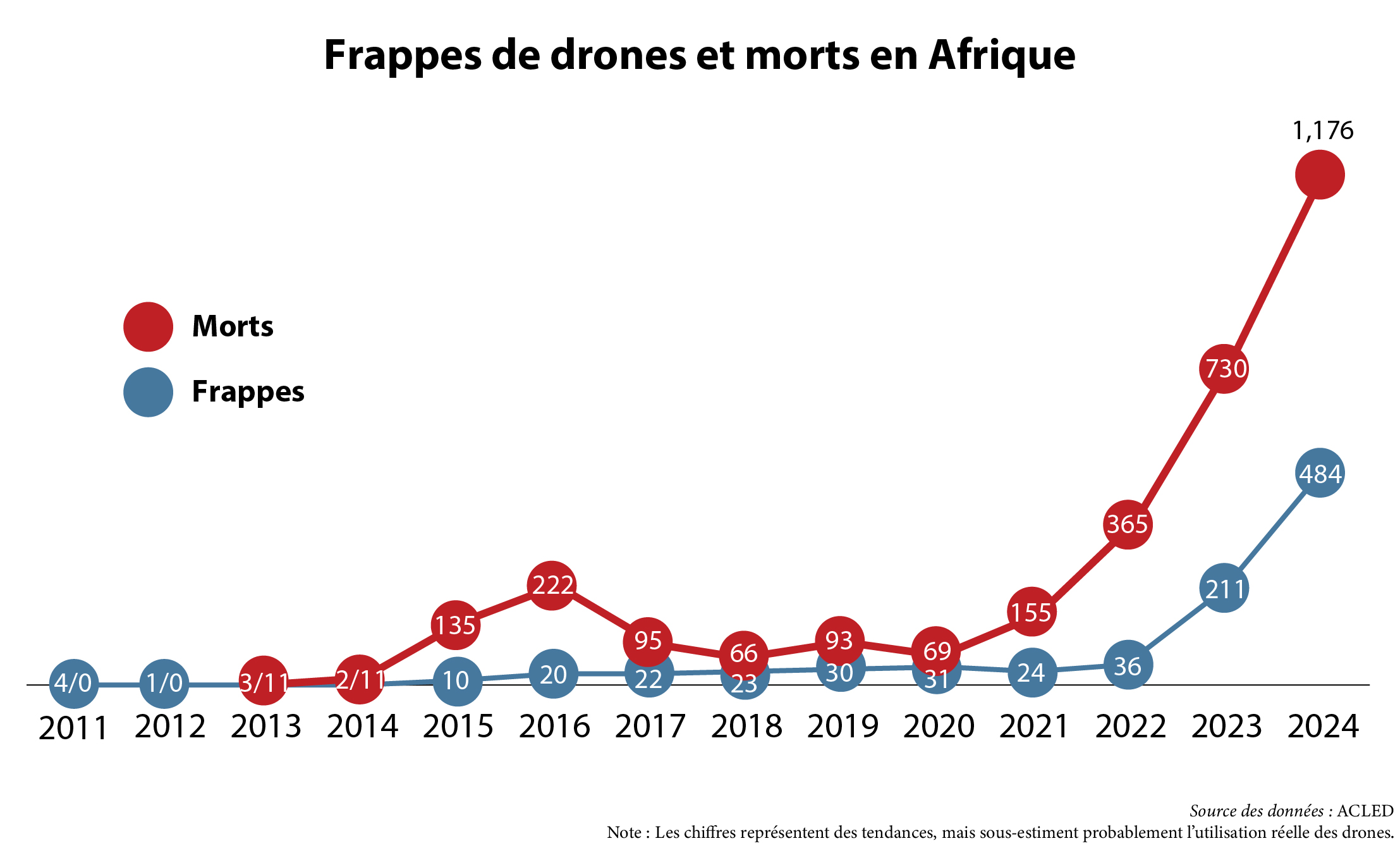

La première attaque de drone confirmée en Afrique a eu lieu le 23 juin 2011, lorsqu’un drone américain a attaqué un convoi transportant deux hauts dirigeants d’Al-Shabaab près du port de Kismayo, en Somalie. Depuis lors, au moins 900 frappes de drones ont eu lieu dans 15 pays africains, causant plus de 3 000 morts. Le nombre de frappes de drones et le nombre de morts qui en résultent ont augmenté presque chaque année.

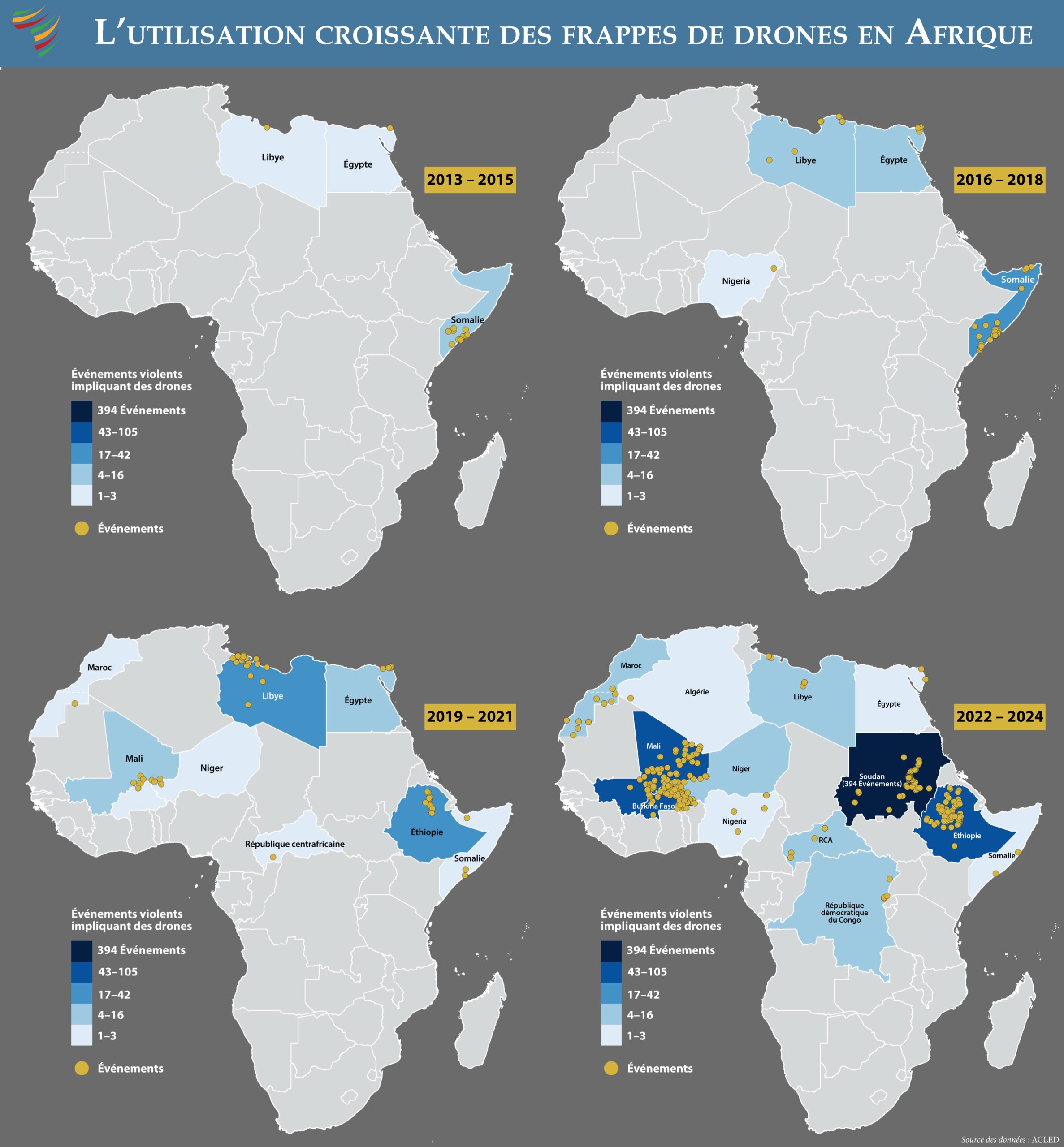

Bien que les frappes de drones soient de plus en plus fréquentes, leur utilisation dans le cadre d’opérations offensives s’est jusqu’à présent concentrée sur six pays — le Soudan, l’Éthiopie, le Burkina Faso, le Mali, la Libye et la Somalie — où 93 % des frappes de drones ont été recensées. Les drones se sont révélés être des armes dévastatrices lorsqu’ils sont utilisés contre des forces opérant à découvert, avec des lignes de ravitaillement étendues et sans capacités suffisantes de défense aérienne ou de lutte contre les drones. En Libye, en Éthiopie et au Soudan, les drones MALE ont précipité des changements territoriaux décisifs qui ont influencé le cours des trois conflits.

Par exemple, la puissance aérienne bon marché fournie par les drones a permis aux Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF ) de repousser une offensive des Forces de libération du peuple du Tigré (TPLF) qui avaient progressé jusqu’à 200 kilomètres d’Addis-Abeba pendant le conflit de 2020-2022. Des flottes de drones des Émirats arabes unis, de l’Iran, de la Turquie et de la Chine ont été déployées dans le cadre d’une contre-offensive contre le TPLF, qui ne disposait pas de son propre arsenal de drones ni de défenses aériennes substantielles. En 2022, les ENDF avaient encerclé Mekelle, la capitale du Tigré, ce qui a conduit à un cessez-le-feu négocié et au désarmement du TPLF.

Un drone de première génération lors d’une exposition de produits militaires soudanais à Khartoum en 2015. (Photo : AFP/Shazly)

Néanmoins, même si les drones font preuve d’une efficacité opérationnelle supérieure contre certains types d’adversaires, leur utilisation n’est pas nécessairement décisive pour l’issue du conflit, et ce pour plusieurs raisons.

L’utilité des drones MALE contre les groupes armés qui utilisent des tactiques de guérilla et cherchent à se fondre dans la population est limitée. Cette dynamique a été illustrée en Somalie, où les frappes de drones menées par les États-Unis et, plus récemment par la Turquie, ont aidé le gouvernement fédéral de Somalie à reprendre des territoires à Al Shabaab et à l’État islamique en Somalie. Ces frappes comprennent l’assassinat du chef d’Al Shabaab, Ahmed Abdi Godane, lors d’une attaque de drone américain en 2014, ainsi que des offensives plus récentes dans les États d’Hirshabelle et de Galmudug. En réponse, les militants ont adapté leurs tactiques, se regroupant dans des zones hors de portée d’une surveillance aérienne facile, répartissant leurs forces et exploitant l’incapacité des forces terrestres gouvernementales débordées à tenir le territoire en déployant des attaques de guérilla dites « attaques éclair », d’un autre âge.

Tout avantage décisif que les drones pourraient apporter pourrait être encore plus réduit à néant par la dynamique de la guerre par procuration. Le rôle croissant des acteurs extérieurs dans les conflits africains a entraîné un afflux de ressources supplémentaires pour faire face à l’innovation technologique que les acteurs rivaux peuvent déployer par le biais de drones. Bien que cela puisse permettre à leur camp préféré de rester dans la bataille, la nature par procuration de ces conflits empêche une victoire décisive. Cela a été le cas en Libye, qui fut le principal théâtre des attaques de drones dans le monde entre 2016 et 2020. Bien que les Bayraktar TB2 fournis au GNA aient joué un rôle crucial dans l’arrêt de l’offensive de la LNA, le GNA ne disposait pas d’une puissance de combat suffisante pour reprendre l’est du pays à la LNA. L’existence d’un arsenal de drones propre à la LNA et le soutien de la Russie, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis expliquent aussi cette dynamique. Bien que la bataille pour la conquête de Tripoli se soit achevée en 2020, la Libye reste plongée dans l’instabilité et la fragmentation politique.

Défis émergents dans les principaux théâtres où les drones sont utilisés en Afrique

En 2024, 484 frappes de drones ont fait 1 176 victimes dans 13 pays africains. Le Soudan (264) et les pays du Sahel (145) représentent entre eux84 % de ce total.

Dans les deux régions, les drones MALE turcs acquis par des gouvernements militaires affaiblis ont permis de conserver ou de reprendre des territoires. En outre, la dynamique de la guerre par procuration est évidente au Soudan, où les SAF et les RSF ont acquis de solides arsenaux de drones fournis de l’extérieur.

Cliquez ici pour une version de la carte en grand format.

Cliquez ici pour une version de la carte en grand format.

L’intégration des drones au niveau tactique est relativement récente, en particulier au Soudan. Le terrain plat du pays, avec une couverture limitée, est propice à la guerre des drones, et les SAF et les RSF ont rapidement commencé à acquérir et à produire des systèmes sans pilote. Depuis le début de la guerre, les SAF s’appuient largement sur leurs avantages en matière d’aéronefs pilotés et non pilotés. Elles sont responsables de plus de 90 % de toutes les frappes de drones enregistrées au Soudan. Les frappes de précision des TB2 turcs et des drones Mohajer et Ababil iraniens, qui sont faciles à déployer et peuvent voler à basse altitude pour échapper à la détection radar, ont joué un rôle crucial dans le succès des offensives des SAF qui ont repoussé les forces du RSF hors des zones peuplées de Khartoum et de ses environs à la fin de 2024 et en 2025. Le Soudan produit également le drone kamikaze Kamin-25 (First Person View – FPV), une munition d’attente dévoilée en 2023 par la Military Industry Corporation du Soudan.

Bien qu’elles ne dispose pas d’une force aérienne, les RSF ont acquis leur propre arsenal de drones, y compris des drones de combat polyvalents CH-4 MALE chinois, des drones serbes armés de mortiers Yugoimport fournis par les Émirats arabes unis, des drones polyvalents FPV quadcopter probablement fournis par la Russie, des drones suicides Sunflower fabriqués en Chine et des munitions rôdeuses en essaim dont l’origine est inconnue. En 2023 et au début de 2024, les RSF ont utilisé leur arsenal avec parcimonie, pour mener des frappes dans des zones considérées comme sûres, afin d’étirer les défenses des SAF, comme celle qui a failli tuer Burhan. Cependant, à partir de septembre 2024, les RSF ont mené une série d’attaques par essaims de drones sur El Fasher, la capitale du Darfour-Nord. En mars 2025, les SAF ont affirmé avoir abattu plus de « 100 drones en 10 jours », ce qui laisse supposer que les RSF cultivent une capacité de production de drones de masse.

La prolifération de petits drones commerciaux facilite peut-être également l’armement de petits drones tactiques par des groupes militants au Sahel. En 2023 et 2024, des groupes militants, dont l’État islamique au grand Sahara et la coalition Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM), ont commencé à utiliser des drones pour larguer des engins explosifs improvisés (EEI) sur leurs rivaux et les forces gouvernementales. En février 2025, le JNIM aurait utilisé de petits drones FPV pour larguer des engins explosifs improvisés fabriqués à partir de bouteilles en plastique sur des positions militaires lors d’une attaque à Djibo, au Burkina Faso.

Nécessité d’une adaptation éclairée

L’utilisation croissante de drones par des acteurs armés non étatiques en Afrique indique que l’avantage technologique que détiennent généralement les gouvernements est de plus en plus remis en question. La militarisation des drones commerciaux, plus largement accessibles, pourrait profiter à des acteurs armés non étatiques. Pour y répondre, les forces de sécurité africaines devront d’urgence adopter des capacités de lutte contre les drones. Il s’agit de systèmes de détection tels que les radars et les capteurs acoustiques, de systèmes de guerre électronique tels que le brouillage et l’usurpation de GPS, et de contre-mesures physiques telles que les canons à filet et les intercepteurs cinétiques.

Les systèmes sans pilote sont confrontés à des défis importants face à des insurgés dispersés qui adoptent des tactiques de guérilla.

Plus fondamentalement, les gouvernements africains doivent développer une compréhension plus complexe des risques et des limites de l’utilisation des drones armés et adapter leur doctrine en conséquence. L’expérience des théâtres d’Afrique où les drones sont le plus utilisés suggère que les systèmes sans pilote sont confrontés à des défis importants face à des insurgés dispersés qui adoptent des tactiques de guérilla. Les gouvernements africains qui utilisent des drones doivent toujours déployer des forces terrestres efficaces, car les drones ne peuvent pas occuper ou gouverner un territoire.

Les drones sont en train de s’imposer comme le système militaire déterminant du XXIe siècle. La gestion de la prolifération rapide des systèmes sans pilote nécessitera toutefois des décisions stratégiques judicieuses de la part des êtres humains.

Ressources complémentaires

- Gerrit Kurtz, Wolfram Lacher, and Denis M. Tull, « The Myth of the Gamechanger: Drones and Military Power in Africa », Policy Brief 33, Megatrends in Africa, , mars 2025.

- Zecharias Zelalem, « Deadly skies: Drone Warfare in Ethiopia and the Future of Conflict in Africa », Policy Brief, European Council on Foreign Relations, février 2025.

- Military Africa, « Complete Drone Procurement Data 1980-2024 », février 2025.

- Military Africa, « Unmanned Systems », page web.

- Nate Allen, « Turning off Autopilot: Addressing the Proliferation of Unmanned Systems in Africa’s Conflict Zones », Research Brief 07/2023, Stellenbosch University Security Institute for Governance and Leadership in Africa, juillet 2023.

- Karen Allen, « Les drones et les acteurs non étatiques violents en Afrique », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 17 août 2021.

En savoir plus : Guerre irrégulière et asymétrique